1840年,英国舰队轰开中国闭关锁国的大门,鸦片战争的炮火不仅击碎了清王朝“天朝上国”的迷梦,更将中华民族推入“数千年未有之变局”。在这场关乎存亡的危机中,思想家魏源以笔为剑,于1842年编撰完成《海国图志》初版50卷,后经多次增补至百卷,成为近代中国“睁眼看世界”的里程碑式著作。

一、成书背景:战火中的觉醒与呐喊

鸦片战争的惨败让清政府被迫签订《南京条约》,割地赔款、开放通商口岸的条款如利刃刺入民族肌体。魏源目睹战局失利,悲愤填膺,于1841年投笔从戎,赴浙江定海前线参与抗英斗争。在战火纷飞中,他深刻意识到传统华夷观念的局限:“夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。”这种认知促使他决心编撰一部系统介绍西方世界的著作,以“师夷长技以制夷”为核心思想,为民族自救提供理论支撑。

《海国图志》的编撰并非凭空而起,而是以林则徐主持编译的《四洲志》为基础。林则徐在广东禁烟期间,组织翻译外文资料,编成不足九万字的《四洲志》,成为近代中国首部系统介绍世界地理的著作。1841年8月,林则徐在镇江与魏源彻夜长谈,将《四洲志》全部资料托付于他,并嘱托其“为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作”。这一嘱托成为魏源编撰《海国图志》的直接动因。

二、编撰历程:从50卷到百卷的增补与完善

《海国图志》的编撰是一个动态完善的过程,其版本演变折射出魏源对西方认知的深化:

初版50卷(1842年):以《四洲志》为核心,增补中外文献近百种,涵盖地理、历史、政治、军事技术等内容。初版采用“图经表纬”体例,首次引入经纬度制图法,打破传统“天朝中心”的史地观,系统介绍地球圆形、四大洋环绕五大洲的地理知识。

增补60卷(1847-1848年):魏源在扬州刊刻60卷本,新增内容涉及各国气候、物产、交通贸易、民情风俗等,并收录火轮船、地雷等新式武器制造技术,强调“变古愈尽,便民愈甚”的改革主张。

百卷本(1852年):咸丰二年,魏源将全书扩充至百卷,征引历代史志14种、中外著述70余种,包括英国人马礼逊的《外国史略》、葡萄牙人马吉斯的《地理备考》等20种外文著作。百卷本新增地球天文知识、中外关系史等内容,总字数达84万字,成为当时介绍西方世界最详实的专著。

三、思想内核:从“师夷”到“制夷”的实践路径

《海国图志》的核心思想集中体现于“师夷长技以制夷”的命题中,这一思想包含三层内涵:

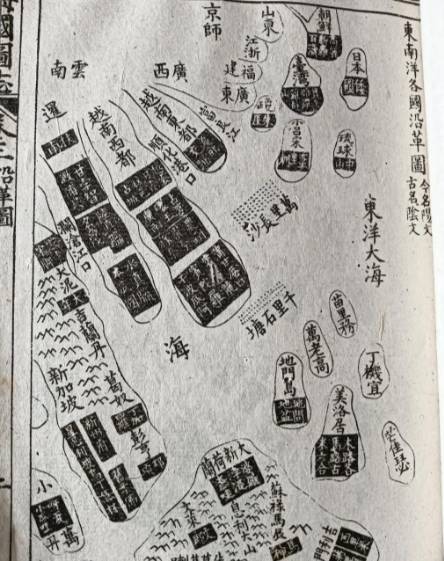

认知突破:摒弃“九州八荒”“天圆地方”的传统观念,树立“五大洲、四大洋”的现代地理认知。书中以74幅地图和西洋技艺图式,直观展示世界格局,如《地球正背面全图》《亚细亚州各国图》等,推动国人从“天下”思维转向“世界”视野。

技术引进:系统介绍西方军事技术,包括战舰制造、火器使用、养兵练兵之法。书中收录《火轮船图说》《铸炮铁模图说》等科技文献,主张在国内设置造船厂和火器局,实现技术自主。

制度反思:通过对比中西政治制度,魏源隐晦提出改革需求。他在《筹海篇》中总结鸦片战争失败原因,指出清军“器不良、技不熟、阵不整”的弊端,同时肯定西方“以商立国”的经济模式,为后续洋务运动提供思想资源。

四、历史影响:跨越时空的思想涟漪

《海国图志》的出版并未立即引发清廷重视,却在日本激起强烈反响。1851年,该书传入日本,被维新志士视为“天赐宝书”,成为明治维新的思想催化剂。日本学者佐久间象山评价:“魏默深《海国图志》于日本,益有大益。”而在中国,其思想价值在甲午战争后逐渐被认知,梁启超曾感慨:“《海国图志》向歆父子之《七略》也,魏默深其有继美者乎!”

从1842年初版到1852年百卷本定型,《海国图志》的编撰历程跨越14年,凝聚着魏源对民族命运的深切关怀。这部著作不仅是一部地理百科全书,更是一部思想启蒙宣言,它以“师夷”为路径,以“制夷”为目标,为中国近代化进程点亮了第一盏明灯。在当今全球化时代回望这部著作,其“睁眼看世界”的勇气与“经世致用”的智慧,仍具有跨越时空的启示意义。