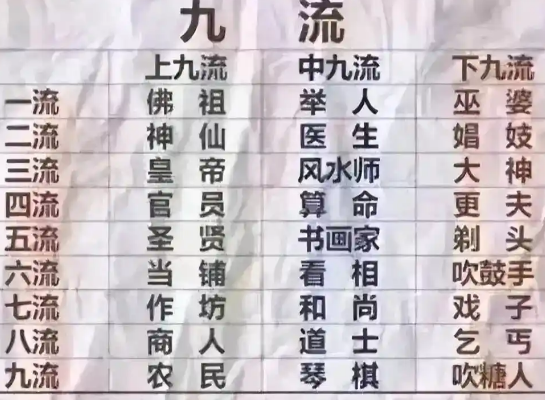

在封建社会的等级体系中,"三教九流"不仅是对学术流派的划分,更衍生出以职业为核心的社会分层体系。上九流与下九流的分类,如同一面棱镜,折射出古代中国对职业价值的评判标准与阶层固化逻辑。这种分类虽已消逝于历史长河,但其背后的文化密码仍值得深入解读。

一、上九流:权力与信仰的双重构建

上九流的核心是统治阶级与精神领袖的联盟。其典型分类包含两大体系:

神权-王权体系

以"一流佛祖二流仙,三流皇帝四流官"为代表的顺口溜,揭示了宗教神权与世俗王权的共生关系。佛祖、仙人作为精神图腾,为帝王统治提供合法性背书;皇帝与官员则构成现实权力结构。这种分类在唐代尤为明显,如玄宗曾同时册封老子为"太上玄元皇帝",将道家祖师纳入皇家祭祀体系。

科举晋升通道

"五流阁老六宰相,七进八举九解元"的排序,展现了士大夫阶层的晋升路径。解元(乡试第一)、举人、进士构成科举三级跳,最终进入权力核心的阁老、宰相群体。这种设计既维护了社会流动,又强化了"学而优则仕"的价值观。

经济基础阶层

部分版本将商人纳入上九流,但附加"九流贩夫来经商"的限定词,反映其矛盾地位。明代《金瓶梅》中西门庆虽富甲一方,仍需捐官谋求社会认可,印证了商人"富而不贵"的困境。

二、下九流:被污名化的生存智慧

下九流的分类充满贬义色彩,其职业群体多处于社会边缘:

服务行业的生存困境

"四流推(剃头)、五流池子(澡堂)、六搓背"等职业,虽满足基本生活需求,却被视为"贱业"。清代北京剃头匠需佩戴木制"耻辱牌",行业组织"整容行"更名多次仍难改卑微形象。

娱乐行业的道德审判

"七戏子八花子"的分类,将戏曲演员与卖艺者并列。乾隆年间《钦定大清律例》规定,优伶(演员)子孙三代不得参加科举,这种制度性歧视延续至民国。梅兰芳初登舞台时,其祖母仍以"戏子家风败坏"为由反对。

女性职业的双重压迫

"二流娼、九卖糖"中的女性从业者,既承受职业歧视,又面临性别压迫。明代《金陵琐事》记载,秦淮河妓女需向官府缴纳"花粉税",其收入的三成被用作地方财政,这种经济剥削与道德贬损并存。

三、等级分类的现代启示

文化认知的局限性

上九流对"文人"的推崇,导致"万般皆下品,唯有读书高"的畸形价值观。明代科举录取率仅3%,大量落第士子沦为社会不稳定因素,如《儒林外史》中范进中举后的癫狂,正是这种价值观的极端写照。

职业评价的动态性

部分职业地位随时代变迁发生逆转。唐代"九流匠"中的木匠,到宋代因《营造法式》的颁布成为技术官僚;而曾经的上九流"举人",在清末废除科举后迅速贬值,1905年浙江乡试停办时,大量举人转行教师或律师。

现代职业观的构建

当代《中华人民共和国职业分类大典》将职业分为8个大类、75个中类,彻底摒弃等级划分。德国"双元制"职业教育体系、日本"匠人精神"的推广,证明职业价值应由社会贡献度而非传统偏见决定。

从敦煌壁画中的"九流图"到今日职业平等的法律保障,中国社会用千年时间完成了对职业价值的重新定义。理解上九流与下九流的历史语境,不仅是为了铭记过往的歧视与压迫,更是为了在当代构建更加包容的职业评价体系——让每个劳动者都能在尊严与价值中寻找人生坐标。