在中国历史的长河中,三国时期是一个英雄辈出、权谋交织的时代。在这片充满动荡与机遇的土地上,曹魏名臣贾逵以刚直不阿的品格、卓越的军政才能和务实为民的治理理念,成为乱世中一座不可忽视的丰碑。他的一生,既是对“忠臣”二字的生动诠释,也是对“能臣”价值的深刻实践。

一、寒门砺志:乱世中崛起的军事奇才

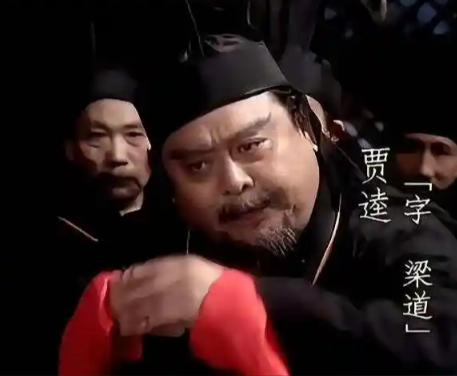

贾逵(174—228年),字梁道,河东襄陵(今山西临汾)人。他出身寒门,幼年丧父,家境贫寒到“冬常无袴”,甚至需借宿妻兄家时因天寒而穿走其裤。然而,物质的匮乏从未磨灭他的志向。少年时,他便痴迷兵法,常以土块模拟战阵,祖父贾习见其异禀,断言“汝大必为将率”,并亲授兵法数万言。这段经历不仅奠定了他的军事素养,更塑造了他“认理不认人”的刚直性格。

建安七年(202年),袁尚部将郭援攻打河东,所经城邑皆望风而降,唯贾逵坚守绛邑。城破之际,郭援慕其才欲收为将,贾逵宁死不跪,高呼“安有国家长吏为贼叩头”,甚至以死相逼。最终,在绛邑父老的求情下,他虽免于一死,却以“不降贼”的骨气名震三军。此役中,他临危不乱,暗遣使者令郡守抢先占据军事要地皮氏,为后续反击埋下伏笔。这种“以弱胜强”的谋略,使其成为曹操眼中“可堪大用”的将才。

二、三世功臣:曹魏政权的稳定器

贾逵的职业生涯横跨曹操、曹丕、曹叡三世,始终以“辅魏”为信念,成为曹魏政权不可或缺的“稳定剂”。

1. 曹操时代的临危受命

建安二十五年(220年),曹操病逝于洛阳,青州军哗变欲返乡,朝野震动。贾逵力排“镇压”之议,主张“抚之以安众心”,亲自安抚哗变士兵,发放粮饷,最终平息叛乱。他更严词拒绝鄢陵侯曹彰索要玺绶的越权之举,直言“天子在邺,国有储辅”,维护了曹丕继位的合法性。这一系列举措,展现了其“临大事而不乱”的政治智慧。

2. 曹丕时代的南征北战

黄初三年(222年),曹丕三路伐吴,贾逵任征东大将军曹休参军。因曹休轻敌冒进,陷入东吴陆逊包围圈。危急时刻,贾逵不顾私人恩怨,亲率轻兵疾行200里,虚张声势佯攻吴军后方,迫使陆逊分兵防备,最终为曹休解围。此战后,曹丕赞其“真可谓国之良臣”,并进封阳里亭侯。

3. 曹叡时代的东线屏障

太和二年(228年),东吴鄱阳太守周鲂诈降引曹休深入,贾逵再度临危受命。他预判曹休必败,遂水陆并进,生擒吴兵获知败讯后,兼程进军,多设旗鼓作疑兵,逼退截击的吴军,救出被困的曹休主力。此役中,他“先机制人”的谋略与“不计私怨”的胸怀,成为曹魏军中“救火队长”的典范。

三、治世能臣:民生与制度的双重革新者

贾逵的才能不仅体现在战场上,更在地方治理中展现出卓越的务实精神。

1. 兴修水利,惠及千秋

任豫州刺史期间,他发现淮河与汝水间缺乏畅通水道,导致军粮运输困难且百姓灌溉不便。于是亲自主持修建“贾侯渠”,西起荥阳、东接淮水,全长200余里。此渠不仅解决了曹魏东线的粮运问题,更灌溉沿岸数千顷农田,使豫州成为曹魏“粮仓”。百姓为其立碑颂德,称其“通货殖、利民生”。

2. 整肃吏治,威恩兼著

豫州豪强势力盘根错节,贾逵到任后弹劾贪腐县令,严惩欺压百姓的地方大族,甚至敢于查处曹丕宠臣臧霸部将的劫掠行径。他“道不拾遗,奸宄敛迹”的治理成效,使豫州成为曹魏境内最清明的州郡之一。陈寿在《三国志》中评价其“精达事机,威恩兼著”,与扬州刺史刘馥、兖州刺史司马朗等六人并称为“肃齐万里”的典范。

3. 制度革新,务实利民

他上奏曹丕推行“薄葬”制度,禁止殉葬、限制坟茔规模、简化祭祀仪式,减轻百姓负担;任司隶校尉时,强化监察职权,弹劾官员不避亲贵,甚至力谏曹丕放弃迁都许昌的计划,维护了洛阳作为政治中心的稳定性。这些举措,推动了曹魏政权的“务实”政风。

四、刚直与争议:历史评价的双重镜像

贾逵的性格以“刚直”著称,但也因过于强硬引发争议。史载他“性刚,颇失士类之和”,如在豫州时因郡丞“慢待公文”将其处死,虽符合律法,却被批评“失于仁厚”。然而,这种严苛恰恰确保了地方治理的高效。曹叡曾感叹:“古人有言,患名之不立,不患年之不长。逵存有忠勋,没而见思,可谓死而不朽者矣。”

其子贾充日后成为西晋权臣,助司马氏篡魏,与贾逵的忠直形成鲜明对比。诸葛诞曾厉声斥贾充:“卿非贾豫州子?”这一历史反差,更凸显了贾逵“骨头最硬”的品格在乱世中的稀缺性。