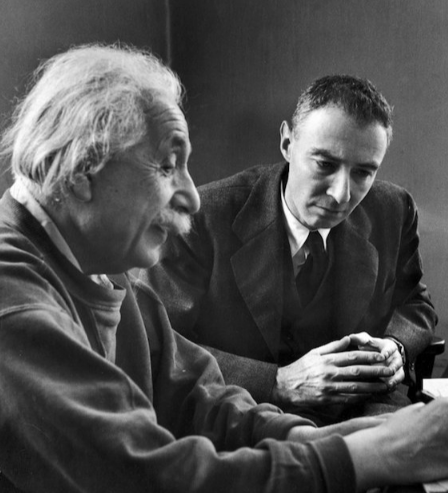

在20世纪物理学史上,阿尔伯特·爱因斯坦与罗伯特·奥本海默的名字如双子星般闪耀。前者以相对论颠覆人类时空观,后者以“原子弹之父”的身份终结二战。两人虽同处普林斯顿高等研究院,却因核武器研发、量子力学争议与政治立场分歧,谱写出一曲充满张力的思想交响。

一、从科学盟友到理念分野:原子弹研发的伦理之争

1939年,爱因斯坦签署致罗斯福总统的信件,推动曼哈顿计划启动,却未参与具体研发。而奥本海默自1942年担任洛斯阿拉莫斯实验室主任后,将量子力学理论转化为核武器实践。这一角色转换埋下理念冲突的种子:爱因斯坦坚信“科学无国界”,而奥本海默在广岛、长崎爆炸后陷入道德挣扎,直言“我的双手沾满了鲜血”。

1947年,奥本海默出任普林斯顿高等研究院院长,与爱因斯坦成为同事。尽管两人常就量子力学展开争论——爱因斯坦坚持“上帝不掷骰子”的决定论,奥本海默则调侃“上帝可能喜欢小把戏”,但真正撕裂关系的,是氢弹研发争议。1949年苏联核试验成功后,奥本海默公开反对爱德华·特勒的氢弹计划,认为“继续军备竞赛将毁灭人类文明”。爱因斯坦虽未直接表态,但其1950年签署《罗素-爱因斯坦宣言》呼吁核裁军,与奥本海默的立场形成隐秘呼应。

二、权力博弈中的微妙平衡:从支持到疏离的职场互动

两人关系在组织管理中呈现复杂面向。1948年奥本海默被提名普林斯顿研究院院长时,爱因斯坦曾私下反对,认为其“权力欲过强”。但当奥本海默因“亲共”嫌疑遭麦卡锡主义迫害时,爱因斯坦又展现出矛盾态度:他一方面讽刺奥本海默“爱上了一个不爱他的女人——美国政府”,另一方面却拒绝签署支持上诉的公开信,仅建议其“不要成为政府牺牲品”。

这种疏离在物理研究领域同样显著。爱因斯坦晚年专注于统一场论,对奥本海默关注的量子引力理论兴趣寥寥。1953年奥本海默安全许可被撤销后,爱因斯坦在给友人的信中写道:“罗伯特的问题在于,他始终相信科学家的道德责任能改变政治。”这番评价既暗含赞赏,又透露出对理想主义者的现实失望。

三、超越学术的温情时刻:音乐与科技的人文共鸣

尽管存在理念分歧,两人仍保持着科学家特有的温情互动。奥本海默得知爱因斯坦热爱古典音乐却苦于收音机信号差后,秘密在其住宅屋顶安装天线,并在生日当天赠送新收音机,使老人首次收听到卡内基音乐厅的现场直播。这一细节在奥本海默1955年的日记中被记载:“当贝多芬第九交响曲从爱因斯坦的客厅传出时,所有争论都显得微不足道。”

爱因斯坦则以独特方式回馈这份情谊。1954年奥本海默陷入抑郁时,爱因斯坦送他一本装帧精美的《道德经》德文版,扉页题词“致那位在沙漠中点燃火种,却最终被火焰灼伤的诗人”。这一隐喻既承认奥本海默的悲剧性,也暗含对其人文关怀的肯定。

四、历史镜鉴:科学家的责任困境

两人的关系轨迹折射出20世纪科学家的集体困境:当爱因斯坦的质能方程E=mc?被转化为毁灭性武器,当奥本海默从“普罗米修斯”沦为政治祭品,科学发现与伦理责任的永恒张力达到顶峰。1965年奥本海默在纪念爱因斯坦的演讲中坦言:“我们这一代人最大的错误,是以为技术进步能自动带来道德进步。”

2022年美国能源部正式撤销1954年对奥本海默的安全审查决定,这场迟到了68年的平反,恰与爱因斯坦1955年临终前说的“下一次世界大战将用石头打仗”形成历史回响。两位巨匠的恩怨,最终超越个人层面,成为人类审视科技与文明关系的永恒镜像。