在古典时代的地中海战场,马其顿方阵曾以密集长矛构筑的钢铁洪流横扫欧亚,从希腊半岛到印度河畔,亚历山大大帝率领的方阵军团几乎战无不胜。然而,这一曾被视为"不可战胜"的战术体系,最终在公元前168年的皮德那战役中被罗马军团彻底击溃。这场战役不仅标志着马其顿帝国的衰亡,更揭示了军事战术演进中灵活性对僵化体系的致命优势。

一、马其顿方阵的辉煌与致命缺陷

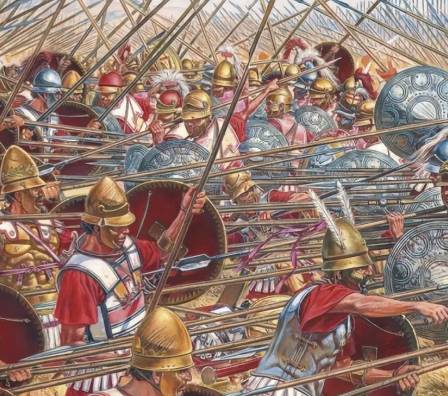

马其顿方阵的核心在于其16排纵深的密集队形,前排士兵手持6米长矛(萨里萨长矛)形成刺刀墙,后排长矛逐次加长至10米,构成多层次攻击面。这种设计在正面冲锋时能形成压倒性优势——伊苏斯战役中,波斯军队面对密集长矛阵时甚至出现"连逃生的机会也没有"的崩溃场景。腓力二世与亚历山大大帝通过将骑兵、轻步兵与方阵协同作战,创造了"锤砧战术":骑兵作为铁锤冲击敌军侧翼,方阵如铁砧般碾压敌军主力。

然而,这种战术体系存在三大致命缺陷:

地形依赖:方阵需要至少50米宽的平坦战场才能保持队形,在山地或狭窄地带极易混乱。

机动僵化:士兵需双手持矛导致盾牌缩小,侧翼防护薄弱;一旦队形破裂,长矛在近战中毫无用处。

战术停滞:亚历山大死后,继业者王国过度强化长矛长度(达10米),却削弱了骑兵和轻步兵的配合,使方阵沦为"刺猬军团"。

二、罗马军团的战术革命

与马其顿方阵的僵化形成鲜明对比,罗马军团通过持续创新构建了更灵活的作战体系:

三线阵配置:将步兵分为青年军(前线)、壮年军(中层)、老年军(后备)三线,每线采用"棋盘式"部署,各连呈交错队形。这种设计既保持了纵深防御,又能通过轮换保持战斗力。

中队战术:以60-120人的连队为基本单位,战斗中呈松散队形,便于机动和重组。士兵装备短剑、标枪和大盾,既能远程投射又能近战肉搏。

多兵种协同:军团标配轻步兵(投石兵、弓箭手)、骑兵(每中队30人)和工兵,形成"打击-突破-包围"的复合战术链。

这种体系在坎尼会战中已显威力,汉尼拔曾评价:"罗马人的战术像一张网,总能从四面八方收紧。"而马其顿方阵却逐渐沦为"单点突破"的单一模式。

三、皮德那战役:战术僵化与灵活性的终极对决

公元前168年的皮德那战役是两种战术体系的巅峰碰撞。马其顿国王珀尔修斯率领4.4万步兵(含经典方阵)和4000骑兵,对阵罗马执政官保卢斯的2.6万军团战士。战役进程完美演绎了战术优劣:

初始交锋:马其顿方阵以密集队形推进,罗马军团佯装后退至起伏地形。当方阵追击至罗卡斯河谷时,地形破碎导致队形出现缺口。

致命突破:保卢斯立即指挥军团从缺口楔入,将方阵分割为多个孤岛。罗马轻步兵用标枪压制,重步兵以短剑突入长矛间隙展开白刃战。

全面崩溃:方阵士兵因长矛过长无法挥舞,被迫丢弃武器逃亡。珀尔修斯弃军而逃,2万马其顿士兵阵亡,1.1万人被俘。

此战中,罗马军团仅损失324人,却全歼马其顿主力。历史学家波利比乌斯记载:"马其顿人像被驱赶的羊群,连反抗的勇气都丧失了。"

四、战术演进的启示

马其顿方阵的覆灭揭示了军事发展的核心规律:

创新停滞的代价:亚历山大死后,马其顿将领沉迷于"长矛更长"的军备竞赛,却忽视骑兵、投射武器和地形利用的创新。反观罗马,通过吸收高卢、萨姆尼特等民族的战术,不断优化军团体系。

系统优势的胜利:罗马军团的成功不仅在于单个战术,更在于其完善的军事制度——从士兵选拔、训练到后勤保障,形成闭环体系。马其顿则因王位继承纷争导致军事体系分裂。

地形决定论的破灭:传统观点认为方阵需要平坦地形,但罗马军团证明:通过分散队形和灵活机动,任何地形都可转化为战场优势。