在中国民间音乐的浩瀚星空中,瞎子阿炳无疑是一颗璀璨夺目的星辰。他以其精湛的二胡演奏技艺和感人至深的音乐作品,赢得了世人的广泛赞誉。然而,这位音乐天才的背后,却隐藏着一段充满坎坷与辛酸的人生经历。

一、坎坷的身世与早年的经历

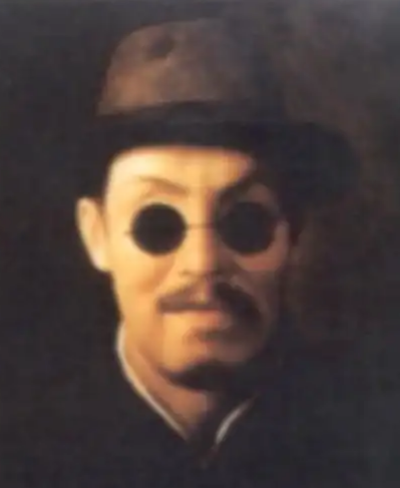

瞎子阿炳,原名华彦钧,出生于清末的1893年,无锡雷尊殿旁的一间小屋。他是道士华清和与秦姓寡妇的私生子,这一身份在当时被视为丑闻,使得阿炳从小就生活在阴影之中。四岁时,母亲因不堪家族成员迫害和谩骂而羞愤自尽,阿炳被送往乡下亲戚家抚养,直到八岁时才被父亲接回道观,谎称是他的徒弟。

在父亲的教导下,阿炳从小就展现出了罕见的音乐天赋。他十岁开始学习二胡、琵琶、三弦和笛子,十三岁便已开始参加道教音乐吹奏,被人们誉为“小天师”。这段时期的阿炳,生活虽然清苦,但精神上是充实和快乐的。

二、放荡不羁的中年生活

然而,命运似乎并不眷顾这位音乐天才。在父亲去世后,阿炳继承了雷尊殿当家道士的职务,但随着生活逐渐安稳,他开始接触一些不良朋友,染上了抽鸦片和嫖娼的恶习。这些恶习不仅耗尽了他的财产,更让他的身体每况愈下。在他三十四岁那年,因长期沉迷于风月场所而感染了梅毒,导致双目失明。失去了视力,也失去了道观的经济来源,阿炳的人生几乎跌入了谷底。

然而,即便是在这样的困境中,阿炳也没有放弃对音乐的热爱和追求。他开始在街头拉二胡卖艺,用琴声讲述自己的故事。他的音乐不仅触动了许多路人,更记录了个人的悲欢离合和时代的情感。

三、音乐创作与巅峰时期

阿炳的音乐作品,如《二泉映月》、《听松》和《寒春风曲》等,都是他在街头卖艺时创作的。这些作品不仅渗透着传统音乐的精髓,更透露出一种来自人民底层的健康而深沉的气息。它们情真意切、扣人心弦,充满着强烈的艺术感染力。

尤其是在创作《二泉映月》时,阿炳已经双目失明,生活极度困顿。但正是这样的经历,让他的音乐更加深沉和动人。这首曲子不仅是他个人经历的结晶,更是那个时代千千万万底层人民的共同心声。它让人感受到的不只是悲伤,还有对命运的不屈抗争和对光明的无限向往。

四、晚年的生活与遗憾离世

阿炳的晚年生活仍旧艰难。长期吸食鸦片让他的身体每况愈下,再加上新中国成立后禁烟政策的实施,他再也无法继续沉迷于毒品。然而,即便是在这样的困境中,他仍然坚持创作和演奏音乐。

1950年,中国音乐学院的教授杨荫浏偶然听到阿炳的曲子后,被深深打动。他亲自前往无锡,邀请阿炳录制了《二泉映月》等代表作。尽管那时的阿炳身体虚弱,用的乐器也并不完美,但他的演奏仍然震撼了所有听众。

然而,遗憾的是,在录制完这些作品后不久,阿炳便因病去世,享年五十七岁。他的一生如同这首《二泉映月》一般,从起初的波澜壮阔到中途的跌宕起伏,最终归于沉寂。