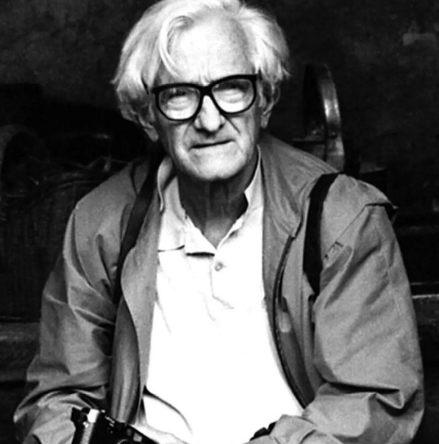

作为玛格南图片社的标志性人物,马克·吕布(Marc Riboud)以跨越半个世纪的摄影生涯,用镜头捕捉了20世纪最具张力的历史瞬间。他的作品既非宏大叙事的史诗,也非刻意猎奇的猎艳,而是以“日常中的非凡”视角,将个体命运与时代洪流编织成永恒的视觉记忆。在众多经典中,以下三幅作品堪称其艺术成就的巅峰,分别代表了技术突破、人文关怀与历史见证的完美融合。

一、《埃菲尔铁塔上的油漆工》:悬浮于空中的诗意革命

1953年,马克·吕布在巴黎埃菲尔铁塔拍摄的这幅作品,彻底颠覆了新闻摄影的固有范式。画面中,油漆工戴着鸭舌帽、叼着香烟,手持刷子悬于半空,身体姿态如芭蕾舞者般舒展,背景中若隐若现的巴黎城与铁塔的钢铁结构形成几何对冲。这张被《生活》杂志冠以“埃菲尔铁塔上的欢乐”标题的照片,不仅成为马克进入玛格南图片社的敲门砖,更开创了“工作即表演”的视觉语言——劳动者不再是苦难的符号,而是以优雅姿态与工业文明对话的主体。

技术层面,马克巧妙利用仰拍角度强化了油漆工的悬浮感,阴霾天气下的低对比度色调,反而突出了人物与背景的虚实关系。这种“将平凡场景升华为艺术”的能力,使其被誉为“自带罗盘的几何学家”,正如布列松所言:“他总能在混乱中捕捉到秩序的微光。”

二、《枪炮与鲜花》:反战运动的视觉圣经

1967年华盛顿五角大楼反战游行中,马克·吕布定格了20世纪最具象征意义的瞬间:年轻女子手持雏菊,面带微笑走向全副武装的士兵,刺刀与鲜花形成尖锐的视觉对冲。这幅作品超越了简单的新闻记录,成为非暴力抵抗的终极隐喻——当冰冷金属与柔嫩花瓣相遇,战争的荒诞性与人性的光辉被浓缩于方寸之间。

该照片的传播力堪称现象级:它不仅登上全球主流媒体头版,更被印制成海报、明信片,成为反越战运动的视觉图腾。其成功源于马克对“决定性瞬间”的精准把握——在混乱的游行队伍中,他预判到女子与士兵的相遇轨迹,提前调整焦距与曝光,用1/125秒的快门凝固了永恒。这种“直觉与预判的结合”,正是玛格南摄影师的核心竞争力。

三、《中国三面红旗》系列:东方巨变的视觉年鉴

从1957年首次踏足中国,到2005年最后一次按下快门,马克·吕布用20余次访问、数千张照片,构建了西方世界理解中国的视觉词典。其中,《中国三面红旗》系列(1966年出版)尤为瞩目:武汉长江大桥建设工地上,工人如蚂蚁般攀附于钢铁骨架;北京琉璃厂街道,被窗框分割的街景宛如动态山水画;天安门广场上,手持《毛泽东语录》的少女与飘扬的红旗构成色彩交响曲。

这些作品的价值,在于马克拒绝将中国简化为政治符号。他拍摄1957年中央美院裸体模特课,也记录1965年学生下乡劳动;既定格周恩来总理谈笑风生的外交瞬间,也捕捉弄堂里玩耍孩童的纯真笑脸。正如他在日记中所写:“真正的中国不在天安门,而在街头巷尾的烟火气中。”这种“去意识形态化”的凝视,使其成为冷战时期罕见的、能同时获得东西方认可的摄影师。

艺术遗产:日常中的永恒

马克·吕布的伟大,在于他证明了摄影无需依赖重大事件也能抵达历史核心。无论是埃菲尔铁塔上的油漆工,还是手持鲜花的反战少女,抑或中国街头的普通劳动者,这些“小人物”的瞬间,恰恰构成了时代的真实肌理。他的作品提醒我们:历史不仅是伟人的传记,更是无数个体生命轨迹的交织。

2016年马克去世时,法国《世界报》评价道:“他教会我们用诗意的眼光看待世界,即使在最残酷的场景中,也能找到人性的微光。”这种“在尘埃中寻找星辰”的能力,或许正是其作品历经半个世纪仍能打动人心的终极秘密。