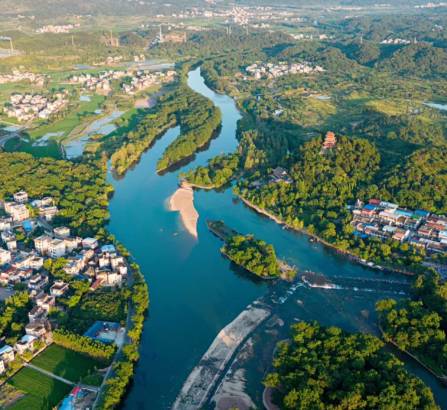

在广西桂林兴安县的青山绿水间,一条全长37公里的古运河静静流淌。它以“灵”为名,却承载着两千余年的人类智慧;它以“渠”为形,却沟通了长江与珠江两大水系。这条被联合国教科文组织誉为“世界古代水利建筑明珠”的灵渠,其名称的演变史本身就是一部浓缩的文明交融史。

一、地理命名的原始基因:从“零渠”到“灵渠”

灵渠的初始命名与地理特征紧密相连。其源头连接漓江上游的零水(今海洋河),故秦代工匠将其命名为“零渠”。这一名称在《汉书·地理志》中仍有记载:“湘水出零陵阳海山,北入江……零陵有漓水,出零陵县西北。”其中“零陵”即指灵渠所在区域,“零水”则是漓江古称。

唐代以后,随着水利工程的完善与文化认知的深化,“零渠”逐渐被更具诗意的“灵渠”取代。唐代诗人李渤在《重修灵渠记》中首次以“灵渠”指代此工程,取“灵动之渠”之意,既暗合其“三分漓水,七分湘江”的精妙设计,又彰显其“通漕运、济民生”的灵性特质。宋代《太平寰宇记》更明确记载:“灵渠,在县东五里,秦始皇使监禄凿通湘漓,号曰灵渠。”至此,“灵渠”之名正式确立,并沿用至今。

二、工程智慧的诗意凝练:从“秦凿渠”到“灵渠”

灵渠的命名史,也是一部技术崇拜与人文精神的融合史。秦代工匠为征服岭南,在五岭山脉西端开凿出这条人工运河,因其工程浩大、技术超前,民间称之为“秦凿渠”。这一名称在《史记·平准书》中可见端倪:“三十三年,发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南海,以适遣戍。凿灵渠,通漕运。”此处“凿灵渠”实为后世对“秦凿渠”的简称。

然而,随着时间推移,人们逐渐意识到这条运河的“灵性”远超其“凿刻”属性。其核心工程“铧嘴”如犁铧般劈开江水,通过“三七分水”的精妙设计,使湘江之水“三分入漓,七分归湘”;其“陡门”系统则通过36座船闸的联动,实现“水涨船高”的通航奇迹,被国际水利专家誉为“世界船闸之祖”。这种“因势利导、巧夺天工”的智慧,最终让“灵渠”之名取代了“秦凿渠”,成为技术美学与自然哲学完美结合的象征。

三、文明交融的文化符号:从“陡河”到“灵渠”

灵渠的命名演变,还深刻反映了中原文化与岭南文化的碰撞与融合。清代《兴安县志》记载,灵渠在宋代曾被称为“陡河”,因其“陡门”众多、水流湍急而得名。这一名称带有明显的军事色彩,暗合其作为“秦戍五岭”战略通道的历史角色。

但随着中原移民的涌入与商贸的繁荣,灵渠逐渐从军事要道转变为文明纽带。唐代以后,大量贬谪官员、文人墨客经灵渠南下,留下“灵渠胜似银河水,流入人间灌稻粱”等千古名句;中原的农耕技术、文字典籍通过灵渠传入岭南,岭南的特产、文化也借此通道反哺中原。这种双向的文化流动,让“灵渠”之名逐渐超越其物理属性,成为“中原与岭南融合发展”的文化符号。正如历史学家翦伯赞所言:“灵渠的每一块石阶,都镌刻着民族交融的密码。”

四、现代传承的永恒命题:从“灌溉工程”到“世界遗产”

进入现代,灵渠的命名史迎来新的篇章。1988年,灵渠被国务院列为第三批全国重点文物保护单位;2018年,更以“世界灌溉工程遗产”的身份跻身世界文化遗产行列。这一系列荣誉的背后,是“灵渠”之名从地域性工程向人类文明共同遗产的升华。

如今,灵渠不仅承担着灌溉农田、排洪泄洪的实用功能,更成为研究中国古代水利技术、民族融合史、海上丝绸之路的重要实证。其“灵”之名,既是对古代工匠智慧的致敬,也是对当代人“天人合一”发展理念的启示——正如灵渠的铧嘴将湘漓二水“分而不离”,人类文明也应在差异中寻求共生,在交流中实现超越。