在金庸武侠小说《笑傲江湖》的江湖版图中,田伯光作为极具争议的配角,其结局始终是读者热议的焦点。原著中并未明确交代其死亡,而央视版电视剧的改编却赋予其“为救仪琳而死”的悲壮结局。这种差异折射出文学创作与影视改编的叙事逻辑分野,也揭示了金庸对角色命运的独特设计理念。

一、原著文本的留白艺术

金庸在《笑傲江湖》中刻意模糊了田伯光的最终去向。小说结尾处,令狐冲接任恒山派掌门时,田伯光以“不可不戒”的法号现身,其形象已从采花贼蜕变为佛门弟子。这一转变通过不戒和尚的阉割与剃度完成,既是对其恶行的惩罚,也暗含救赎之意。金庸以“法号”替代真实姓名,象征角色身份的彻底重构——当田伯光以“不可不戒”的身份参与恒山派事务时,其过往罪孽已被佛教戒律所净化。

这种留白处理具有双重意义:一方面,避免直接宣判角色生死,保留叙事开放性;另一方面,通过身份转换暗示角色新生。正如不戒和尚所言:“我叫你做和尚,取个‘不可不戒’的法名,以便众所周知,那是为了恒山派的名声。”金庸借此表达对人性复杂性的认知——恶徒亦可通过制度性约束(如剃度、阉割)完成自我救赎。

二、央视改编的戏剧化重构

2001年央视版《笑傲江湖》将田伯光之死作为情感高潮,安排其在仪琳遇险时舍身相护。这一改编虽与原著不符,却契合影视剧的叙事需求:

道德净化需求:电视剧需强化正邪对立,田伯光的采花贼身份在主流价值观中难以被彻底原谅,死亡成为其赎罪的终极方式。

情感线索收束:仪琳对令狐冲的单恋贯穿全剧,田伯光之死既保护了仪琳的清白,也暗合其“痴情守护者”的隐性设定,形成情感闭环。

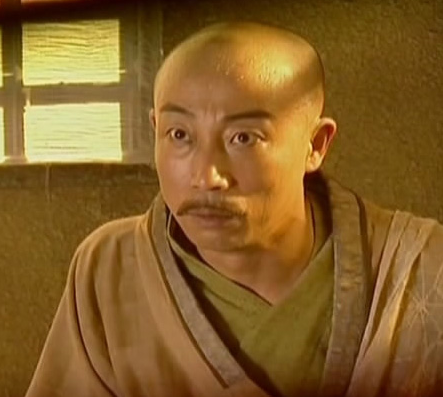

视觉冲击强化:孙海英饰演的田伯光在弥留之际喊出“小师父快走”,配合血染僧袍的特写镜头,将角色魅力推向巅峰。

这种改编虽偏离原著,却创造了新的经典场景。正如豆瓣网友评价:“孙海英演活了田伯光的矛盾性——他既是恶徒,又是最纯粹的守护者。”

三、角色命运的符号学解读

田伯光的生存与死亡,本质是金庸对江湖伦理的隐喻表达:

身份流动性:从“万里独行”到“不可不戒”,角色名称的变更象征江湖身份的流动性。金庸通过田伯光证明,正邪标签并非永恒,制度性约束(如加入恒山派)可重塑人格。

救赎可能性:不戒和尚的阉割仪式,既是肉体惩罚,更是精神阉割。金庸借此探讨人性改造的极限——当生理欲望被彻底剥夺后,道德重生是否可能?

叙事功能性:在原著中,田伯光是推动令狐冲成长的重要配角。其从敌人到盟友的转变,印证了令狐冲“无视正邪”的侠义观。而电视剧选择让其死亡,则将这种侠义观转化为更直观的牺牲精神。

四、跨媒介叙事的启示

田伯光结局的争议,暴露出文学与影视的叙事差异:

时间维度:小说可通过心理描写延伸时间感,如田伯光与令狐冲的数日缠斗;电视剧则需压缩时间,死亡成为高效的情感催化剂。

空间维度:原著中田伯光在恒山派的存在,暗示江湖与佛门的空间交融;电视剧则通过其死亡,强化了“江湖险恶”的空间认知。

受众维度:小说读者可自行想象角色未来;电视剧观众则需要明确结局。央视版的改编,本质是对受众心理预期的妥协。