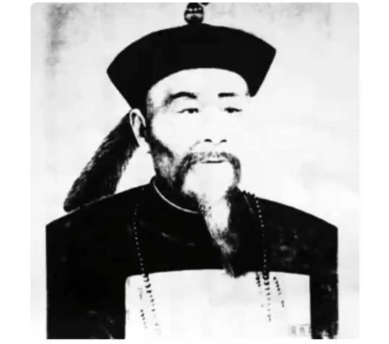

在清代嘉道年间的文坛与艺苑中,梁章钜(1775-1849)以“著述等身”的学识与“诗书双绝”的才情独树一帜。这位历任江苏巡抚、两广总督的封疆大吏,在案牍劳形之余,以笔墨为舟,在书法艺术的海洋中溯流而上,其作品既承续了晋唐法度,又融入金石考据的学术底蕴,更以楹联创作开辟了文人书法的新境界。

一、师法古贤:晋唐风骨的当代回响

梁章钜的书法根基深植于传统帖学。他自幼临摹欧阳询《醴泉铭》《皇甫诞碑》,后转益多师,尤对颜真卿行草用功最深。其尺牍手札中可见《祭侄文稿》的恣肆笔意:墨色浓淡相间,字形大小错落,如“诗敲梅下月”五言联中,“敲”字竖画如铁柱坠石,“月”字撇捺似长空舒雁,既得颜书筋骨,又显文人雅趣。这种“恣肆自由”的风格,源于他对颜真卿“骨肉停匀”美学的深刻理解——在《退庵随笔》中,他特别推崇《多宝塔碑》为“家塾通行之本”,认为其“不大不小,中正平和”的特质最宜初学。

其行楷作品则显露出褚遂良的清雅风韵。湖南省博物馆藏《唐摹兰亭序跋》中,点画如“屋漏痕”般凝练,结体似“锥画沙”般沉稳,尤其是“庚寅新秋”四字,横细竖粗的对比与疏密有致的章法,将褚书“古雅绝俗”的特质发挥得淋漓尽致。这种对二王一脉的精准把握,使其书法在端庄中见灵动,在规矩中显性情。

二、金石入书:学术考据的艺术转化

作为清代金石学的代表人物,梁章钜将考据功夫融入书法创作,形成独特的“学术型书风”。其隶书取法汉碑,在《张迁碑》的方峻与《曹全碑》的秀逸间找到平衡点。如《河润千里生荣光》七言联中,“河”字三点水如金石刻痕,“千”字悬针竖似青铜铭文,中锋用笔使线条兼具刀刻的凌厉与笔写的温润。这种“以笔代刀”的创作理念,与其收藏的300余种金石碑拓密不可分——他曾在《退庵题跋》中记载,为考证商周青铜器,常“秉烛观摩,至晓方眠”,这种沉浸式的学术体验,自然转化为笔下的金石气韵。

在篆书领域,梁章钜突破清代“崇邓(石如)抑吴(让之)”的流派之争,主张“篆法当参隶意”。其篆书《诗敲醉卧》联中,“诗”字“言”部融入《张西铭墓志铭》的楷书笔意,“卧”字“臣”部则取法《鲜于伯机扬州诗四十韵》的行草节奏,这种跨书体的融合创新,使篆书摆脱了装饰性的桎梏,更具书写趣味。

三、楹联为媒:文人雅趣的公共表达

梁章钜的楹联创作堪称清代文人书法的典范。他首创“集引联”形式,将前人诗句信手拈来,如苏州沧浪亭名联“清风明月本无价(欧阳修),近水遥山皆有情(苏舜钦)”,通过“无价”与“有情”的哲学对位,将自然景观升华为人文意境。这种创作手法影响深远,后世《楹联丛话》评价其“如盐着水,了无痕迹”。

在技法层面,梁章钜的楹联书法讲究“词采与书艺相彰”。为温州江心屿撰联时,他以行草书写“青山横北郭,白水绕东城”,上联“青”字用浓墨重按,“山”字以枯笔飞白,下联“白”字以淡墨轻扫,“水”字用连笔牵丝,通过墨色与笔法的变化,将李白诗句的意境可视化。这种“以书传情”的创作理念,使其楹联作品兼具文学价值与艺术价值。

四、市场见证:历史价值与艺术魅力的双重认可

梁章钜书法的市场表现印证了其历史地位。2013年,其《行书七言对联》以60万元落槌,创下个人作品拍卖纪录。该联尺寸达173×30cm×2,水墨洒金笺的材质与“云垂九天作玉叶,河润千里生荣光”的恢弘内容相得益彰,买家评价其“既有颜鲁公的雄强,又有赵松雪的秀逸,堪称梁氏书风集大成者”。

学术界对其书法的研究也在深入。浙江图书馆藏《梁章钜手札》显示,他在与翁方纲、阮元等金石学家的书信往来中,常讨论“隶古”与“篆法”的辩证关系,这些第一手资料为研究清代书法生态提供了珍贵素材。正如《中国书法全集》编委会所言:“梁章钜的书法是文人精神与学术素养的物化呈现,其价值将随时间推移愈发凸显。”