1965年,南京市栖霞区燕子矶幕府山西南麓象山的一处东晋墓葬中,一块长37.4厘米、宽28.5厘米、厚12厘米的石质墓志重见天日。这块刻有王兴之及其妻宋和之生平的墓志,不仅为研究东晋琅琊王氏家族史提供了珍贵史料,更因书法风格与《兰亭序》的迥异,引发了20世纪中国书法史上最著名的学术论争——兰亭真伪之辩。

一、墓志出土:揭开东晋名门的历史面纱

王兴之夫妇墓志出土于象山一号墓,该墓属于东晋名臣王彬的家族墓葬群。王彬是王导、王敦的堂弟,官至尚书左仆射、特进卫将军,其家族与东晋皇室关系密切。墓志记载,王兴之(310—340)字稚陋,琅琊临沂人,官至征西大将军行参军、赣县令,卒于咸康六年(340年),次年七月葬于“丹杨建康之白石”(即东晋军事重镇白石垒)。其妻宋和之(314—348)出身西河宋氏,父亲宋哲为使持节散骑常侍、都督秦梁二州诸军事、冠军将军,与王氏门当户对。

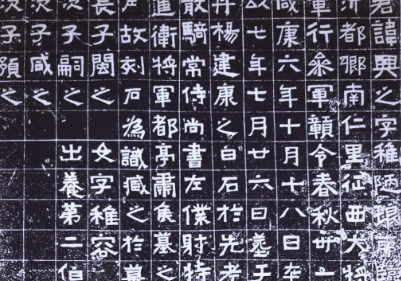

墓志采用同一块石材两面刻文,正面为王兴之墓志(115字),背面为宋和之墓志(88字),总计203字。文字以楷书书写,字体方正严肃,笔画挺拔如刀削,结体紧密中透出古拙质朴之气,兼具汉代隶书遗韵与魏晋楷书特征,是汉字由隶向楷过渡的典型书迹。

二、书法争议:兰亭真伪的学术风暴

王兴之夫妇墓志的出土,直接挑战了传统对东晋书法的认知。其楷书风格与传世王羲之《兰亭序》的飘逸行书截然不同,更接近南朝《爨宝子碑》的稚拙厚重。1965年,郭沫若在《文物》杂志发表《由王谢墓志的出土论到〈兰亭序〉的真伪》,引发全国性论战。他提出三点核心观点:

时代风格矛盾:东晋墓志多用规整楷书(铭石书),而《兰亭序》为行书(手书墨迹),二者功用不同,不能以墓志风格否定《兰亭序》真实性;

历史文献矛盾:南朝梁武帝时期《兰亭序》已被推崇,但若王羲之真迹如此“潇洒”,为何同时代墓志却保留隶意?

书法演变逻辑:墓志楷书显示东晋书法仍处于隶楷过渡阶段,而《兰亭序》的成熟行书更接近唐代风格,可能是后世托名伪作。

南京学者高二适则撰文反驳,强调《兰亭序》作为手书墨迹与墓志铭石书的差异,并引用1977年安徽亳州曹操宗室墓砖(东汉延熹七年,164年)中75%为楷行书的发现,证明楷书在王羲之之前已广泛使用。毛泽东亦介入论战,称“笔墨官司,有比无好”,推动学术自由讨论。

三、历史价值:超越真伪的多元意义

尽管兰亭真伪之争至今未有定论,但王兴之夫妇墓志的历史价值已获学界公认:

家族史研究的基石:墓志明确记载王兴之与王羲之的堂兄弟关系,补充了《晋书·王彬传》的简略记载,揭示了琅琊王氏“王与马,共天下”的政治网络。例如,王兴之长子王闽之、次子王嗣之(出养第二伯)等信息,为梳理王氏分支提供关键线索。

书法演变的实物证据:墓志楷书保留隶书波磔(如“之”字末笔),转折处方峻如刀削,与北朝碑刻风格相近,印证了汉字从隶书向楷书过渡的复杂性。这种“古拙”风格,恰与《兰亭序》的“流美”形成互补,共同构成东晋书法的多元面貌。

丧葬文化的微观样本:墓志记载王兴之葬于“先考都亭肃侯墓之左”,体现东晋门阀士族“聚族而葬”的习俗;宋和之“合葬于君柩之右”的记载,则反映了当时夫妻合葬的礼仪规范。

四、余论:历史碎片中的真实与想象

王兴之夫妇墓志的出土,如同一面棱镜,折射出历史研究的复杂性与学术争议的必然性。它提醒我们:

史料的多维性:单一文物无法定义历史全貌,需结合文献、考古与书法风格综合分析;

学术的开放性:兰亭论争中,郭沫若与高二适的交锋,展现了学术自由与批判精神的价值;

文化的延续性:从东汉墓砖到东晋墓志,再到唐代楷书巅峰,汉字书写的演变始终与时代精神同频共振。

如今,这块承载着家族记忆与书法密码的石碑,静立于南京市博物馆,向世人诉说着一个真理:历史的魅力,不在于提供标准答案,而在于激发永不停息的追问与探索。