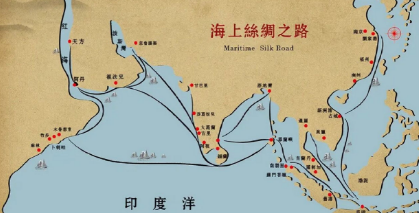

在人类文明的长河中,海上丝绸之路如一条璀璨的丝带,将东亚、东南亚、南亚、西亚乃至非洲紧密相连。这条贯通东西方的海上通道,不仅承载着丝绸、瓷器、香料的贸易往来,更推动着宗教、艺术、科技的跨域传播。其路线以中国东南沿海为起点,经东海与南海两大动脉,最终延伸至波斯湾与红海,形成横跨三大洋的贸易网络。

一、东海航线:东亚文明圈的环流系统

作为海上丝绸之路的东向支脉,东海航线以山东半岛与辽东半岛为起点,构建起覆盖朝鲜半岛、日本列岛及东南亚群岛的环形网络。

环黄渤海经济圈:春秋战国时期,齐国即开辟胶东半岛至辽东半岛的航线,将齐纨鲁缟运往朝鲜半岛。考古发现显示,山东长岛王沟墓群出土的战国铜敦,与朝鲜半岛新罗时期器物形制高度相似,印证早期贸易往来。

中日航线枢纽:唐代扬州、明州(今宁波)成为对日贸易核心港。日本遣唐使船队经五岛列岛进入长江口,将越窑青瓷、苏州锦缎运往博多津。北宋元丰三年,明州港年吞吐量达30万石,其中日本商船占比超四成。

琉球中转体系:明代漳州月港开辟“东番航路”,以澎湖为跳板连接台湾与琉球。琉球王国首里城遗址出土的漳州窑青花瓷盘,其“克拉克瓷”纹饰与菲律宾、印尼沉船遗物如出一辙,展现航线辐射力。

东海航线的存在,使汉字、律令制度、佛教禅宗得以传播,日本正仓院收藏的唐代螺钿紫檀五弦琵琶,正是文明交融的见证。

二、南海航线:印度洋文明的十字路口

南海航线作为海上丝绸之路主干道,以广州、泉州为双核,经马六甲海峡进入印度洋,形成“陶瓷之路”“香料之路”“茶叶之路”三重身份。

岭南启航港体系:汉代徐闻、合浦港开创南海航线先河,出土的罗马金币与萨珊银币,证明其与地中海世界的直接联系。唐代广州“蕃坊”聚集波斯、大食商人,设市舶使专管外贸,年关税收入占全国三成。

泉州枢纽时代:宋元时期,泉州港跃居世界第一大港,清净寺、草庵摩尼光佛像等多元宗教建筑,印证“东方第一大港”盛况。1974年泉州湾后渚港出土的宋代海船,其水密隔舱技术领先欧洲四百年,印证造船业巅峰。

马六甲中转站:郑和船队七下西洋,均以满剌加(今马六甲)为战略支点。该地出土的明代青花瓷片,与苏门答腊巨港沉船遗物纹饰一致,显示航线控制力。

南海航线不仅运输货物,更推动科技传播。阿拉伯航海图《苏莱曼东游记》记载,中国海船采用“昼行认星,夜行观灯”导航术,印度洋商人竞相仿效。

三、跨洋延伸线:非洲东岸的文明碰撞

南海航线西端延伸至波斯湾与红海,更在郑和时代抵达东非海岸,形成古代世界最长的远洋贸易网。

波斯湾航线:唐代广州至巴士拉航线,将越窑青瓷、长沙窑彩绘瓷运往阿拉伯世界。伊朗内沙布尔遗址出土的唐代白釉绿彩执壶,其釉色配方与长沙窑遗址残片完全吻合。

红海-东非航线:郑和船队最远抵达木骨都束(今索马里摩加迪沙),《星槎胜览》记载当地“用中国青瓷盘碗为上品”。肯尼亚拉穆群岛出土的永乐通宝与青花瓷片,佐证航线终点存在。

物种交换网络:随航线传播的不仅是商品,更有作物与家畜。明代《瀛涯胜览》记载古里国“遍种胡椒”,该作物经阿拉伯商人传入印度,再由海上丝路反哺中国西南地区。

这条航线使中国与非洲文明首次实现制度性接触。埃塞俄比亚拉利贝拉岩石教堂的十字形平面布局,与泉州开元寺大雄宝殿形制相似,暗示建筑技术传播。

四、路线演进:从帆影点点到巨轮时代

海上丝绸之路的路线并非静态,而是随技术革新与地缘变迁动态调整。

唐宋技术突破:水密隔舱、指南针、牵星过洋术的应用,使航线从近海跳岛航行转向远洋直航。宋代《萍洲可谈》记载“舟师识地理,夜则观星,昼则观日”,标志航海术质变。

明清海禁影响:16世纪后,月港、澳门成为民间贸易据点,漳州窑粗瓷通过走私船运往东南亚,其“克拉克瓷”在欧洲引发收藏热潮。

21世纪复兴:2013年“一带一路”倡议提出,泉州、广州、宁波等16个港口城市联合申遗,再现“梯航万国”盛景。中欧班列与海上丝路形成陆海联动,数字货币与区块链技术应用于跨境结算。

当考古学家从“南海I号”沉船打捞出景德镇窑青白釉印花盘时,那些穿越千年的海浪纹与牡丹纹,仍在诉说着航线的故事。这条始于秦汉、兴于唐宋、盛于元明的海上通道,早已超越地理概念,成为人类命运共同体的古老注脚——它证明真正的文明互鉴,从不是单向的征服,而是如季风般循环往复的共生智慧。