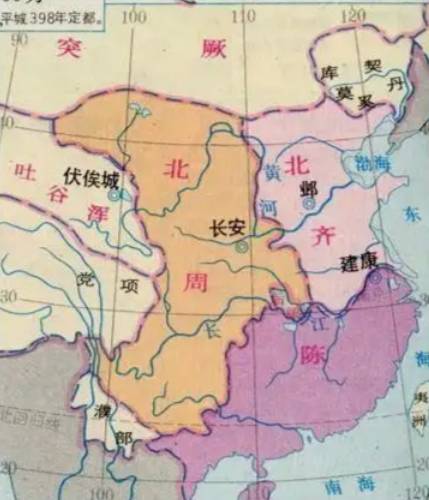

公元576年,北周武帝宇文邕亲率大军东征,在平阳城下与北齐展开决战。这场战役的结局改写了中国北方历史,但关于北周灭齐时的兵力规模,史书记载却存在诸多矛盾。通过梳理《北史》《周书》《资治通鉴》等正史记载,结合军事制度与战役细节,可还原这场统一战争中双方兵力的真实面貌。

一、战前兵力对比:北周的“以弱胜强”之谜

北齐后主高纬统治时期,北齐虽坐拥中原膏腴之地,但政治腐败已达极点。据《北齐书》记载,其全国人口约两千万,常备军数量达数十万之众。反观北周,偏居关中一隅,全国人口仅九百万,传统史书多称其“兵不足十万”。这种悬殊对比,使北周灭齐被视为“以蛇吞象”的军事奇迹。

然而,这种表述存在明显误导。北周自宇文泰时期推行府兵制,通过“兵农合一”制度实现兵源的持续补充。至北周后期,军府数量已扩展至200个左右,按每府800-1200人的编制计算,仅府兵总数就可达16万至24万人。此外,北周还广泛征发汉人入伍,打破鲜卑贵族垄断兵权的传统,使军队规模进一步扩大。

二、关键战役中的兵力部署:从分散到集中的战略转折

北周灭齐战争历时三年,历经河阴之战、平阳之战、邺城决战等重大战役。其中,兵力运用呈现明显的阶段性特征:

河阴之战(575年)

北周首次大规模东征,宇文邕分兵六路:

宇文宪率2万精锐趋黎阳

杨坚统3万水军沿渭河入黄河

侯莫陈芮领2万守太行道

李穆率3万断河阳道

于冀率2万防陈军

周武帝亲率6万主力直指河阴

此战总兵力达18万人,虽因战略失误未能取胜,但已展现北周集中优势兵力的决心。

平阳之战(576年)

北周吸取教训,改变战术:

宇文宪率6万驻玉璧,牵制北齐援军

梁士彦率1万死守平阳城

周武帝亲率主力与北齐10万大军决战

此战北周通过“围点打援”战术,以7万主力对抗北齐10万援军,最终以少胜多。

邺城决战(577年)

北周完成战略包围后,总兵力达20万人:

宇文宪、杨坚等率主力15万从晋阳南下

韦孝宽率5万追击尉迟迥残部

北齐后主高纬虽集结15万大军,但因军心涣散,最终崩溃。

三、二十万大军的构成:府兵制与多民族兵团的融合

北周灭齐时的20万大军,其构成充分体现府兵制的特点:

府兵核心

按《周书·卢辩传》记载,北周军府分上、中、下三等,上府兵额1200人,中府1000人,下府800人。以200个军府计算,府兵总数约18万人,构成北周军队的主体。

乡兵补充

北周在关中地区广泛征发“乡兵”,这些地方武装按户籍编组,战时由州郡长官统率。据《隋书·地理志》记载,关中地区可征发乡兵约2万人,成为府兵的重要补充。

胡族骑兵

北周与突厥结盟,获得大量骑兵支援。邙山之战中,突厥可汗曾派5万骑兵助战。灭齐战争中,突厥虽未直接参战,但北周通过“以战养战”策略,将缴获的北齐马匹用于组建骑兵部队,使骑兵规模达3万人以上。

四、兵力优势的转化:制度、战略与民心的综合胜利

北周能以20万大军灭齐,关键在于:

制度优势

府兵制通过“兵农合一”降低养兵成本,使北周能维持远超北齐的常备军规模。反观北齐,虽人口众多,但因“纵容贪腐、苛征重税”,导致“民不堪命,兵无斗志”。

战略得当

北周采用“避实击虚”战术,先攻取北齐经济命脉河东地区,再集中兵力决战。平阳之战中,北周以1万守军拖住北齐10万大军,为主力合围争取时间,堪称“以弱胜强”的经典战例。

民心向背

北齐后主高纬“杀忠臣、用佞臣”,导致“将士离心,百姓怨望”。北周则通过“轻徭薄赋、任用贤能”赢得民心,平阳之战中,北周军“所过秋毫无犯”,与北齐军的“烧杀抢掠”形成鲜明对比。