公元前548年的齐国朝堂,一场关于历史真相的生死博弈在竹简与刀剑间展开。权臣崔杼弑杀齐庄公后,要求史官篡改史实,却遭遇太史兄弟前赴后继的抗争。这场载入《左传》的著名事件,不仅成为中国古代史官精神的象征,更以血色笔触在历史长卷中刻下永恒印记。

一、权力暴力的血腥开端

齐庄公与崔杼之妻棠姜的私通,成为权力斗争的导火索。崔杼借莒国国君朝见之机,于乙亥日设局弑君,将齐庄公射杀于自家院墙之内。为掩盖弑君恶行,崔杼要求时任太史伯将国君之死记载为"暴病而亡",却遭严词拒绝。当太史伯在竹简上刻下"崔杼弑其君"时,崔杼的屠刀随即落下,这位秉笔直书的史官成为权力暴力的首个牺牲品。

二、史官家族的血色接力

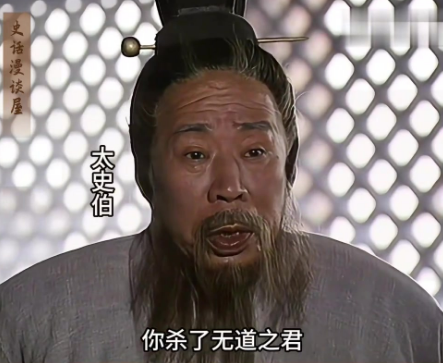

太史伯的殉职并未终结真相的书写。其弟太史仲、太史叔相继继任史官,均以同样笔法记载史实,先后殒命于崔杼刀下。当三具尸体横陈史馆时,最小的弟弟太史季依然手持刻刀,面对崔杼"汝独不爱性命乎"的质问,以"据事直书,史氏之职也"作答。这种"前仆后继"的传承,使竹简上的墨迹始终保持着刺目的真实。

三、史笔与权力的终极对决

崔杼的暴行在第四位史官面前遭遇精神溃败。当太史季将"崔杼弑其君"的竹简递上时,这位权倾朝野的弑君者终于意识到:史笔的锋芒远胜刀剑。更戏剧性的是,闻讯赶来的南史氏抱着刻好同样文字的竹简疾行而至,在确认真相已载史册后悄然离去。这场持续三日的史笔保卫战,最终以权力在真相面前的退却告终。

四、历史记忆的多维印证

《左传·襄公二十五年》以137字凝练记载此事,与《史记·齐太公世家》形成互证。出土文物显示,春秋时期齐国史官确有世袭制度,太史一职需"父死子继,兄终弟及"。唐代史学家刘知几在《史通》中评价:"齐太史之简,晋董狐之笔,具为千秋金镜",印证该事件对后世史学的深远影响。文天祥《正气歌》将其列为天地正气之首,更赋予其道德象征意义。

五、文明基因的永恒传承

这场血色抗争塑造了中国史学的精神内核。司马迁在《报任安书》中自陈"欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言",正是太史精神的延续。宋代设立"起居郎""起居舍人"专记皇帝言行,明代设六科给事中监察史实,均可见"太史遗风"。当代历史学者在档案解密、口述史整理中的坚持,何尝不是千年史笔精神的现代回响?

在山东淄博的齐文化博物馆,陈列着仿制的春秋竹简,刻痕间仿佛仍能看到太史兄弟的鲜血。这场以生命捍卫真相的抗争,早已超越具体历史事件,升华为文明的精神基因。当权力试图扭曲记忆时,总有人会像南史氏那样执简而来;当利益企图蒙蔽双眼时,史家的风骨始终如北斗高悬。正如章学诚所言:"史德者,著书者之心术也",这种超越时空的精神传承,正是中华文明绵延不绝的密码。