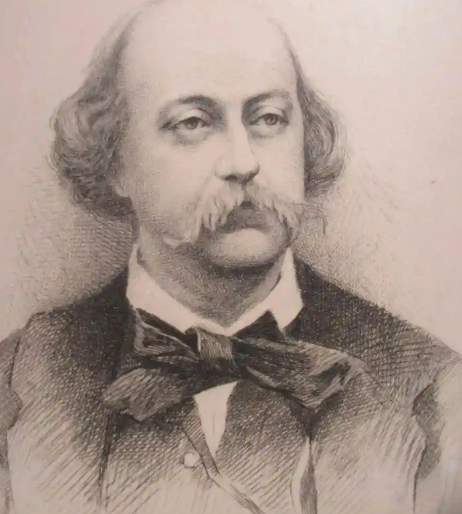

居斯塔夫·福楼拜(1821-1880)是19世纪法国文学史上最具争议性与开创性的作家之一。他既被贴上“批判现实主义”的标签,又因对艺术形式的极端追求被自然主义和现代主义奉为先驱。这种看似矛盾的归属,实则源于他以现实主义为根基,却以超越时代的实验精神,为文学开辟了新的审美维度。

一、现实主义的根基:对社会的深刻解剖

福楼拜的创作始终扎根于19世纪法国社会的现实土壤。他的代表作《包法利夫人》以外科医生之女爱玛的堕落与死亡为线索,将外省生活的庸俗、资产阶级的虚伪、宗教的伪善逐一解剖。小说中,福楼拜以“医学式”的冷静笔触描绘爱玛服毒时的细节:“她的手指开始发凉,大家看见她眼珠比玻璃还亮,骨碌碌乱转,浑身哆嗦,白得像石膏;她张着嘴喘气,喉咙里呼噜呼噜响,好像要淹死似的。”这种对死亡过程的精确记录,既是对浪漫主义幻想的祛魅,也是对现实主义“客观描写”原则的极致践行。

福楼拜的现实主义并非巴尔扎克式的社会百科全书式铺陈,而是聚焦于个体命运与社会环境的碰撞。在《情感教育》中,主人公弗雷德里克从理想主义青年沦为庸俗市侩的过程,折射出1848年革命后法国知识分子的精神困境。这种对社会转型期人性异化的刻画,使福楼拜的作品成为19世纪法国社会的“病理切片”。

二、超越现实主义的实验:形式与语言的革新

福楼拜对现实主义的突破,首先体现在他对艺术形式的极端追求。他提出“客观而无动于衷”的创作理念,主张作家应如“上帝般隐身”,通过细节的累积让读者自行判断。在《包法利夫人》中,爱玛与罗道尔夫偷情的场景被处理为一系列静态画面:“窗帘半垂,阳光透过缝隙洒在地板上,形成一道道金色的条纹。爱玛的裙摆散落在床边,像一朵凋零的花。”这种去情绪化的描写,将道德评判完全交给读者,开创了现代小说“零度叙事”的先河。

语言层面,福楼拜堪称“文字的炼金术士”。他禁止自己在同一页使用同一个词,追求“用最少量的词唤出最多样的现实”。例如,他描写包法利先生吃饭时的动作:“他切空瓶的瓶塞,吃完东西用舌头来回舔牙齿,喝汤时每喝一口嗓子眼里都发出咕嘟的响声。”这些充满感官细节的描写,使人物形象跃然纸上,更赋予语言以独立的审美价值。米兰·昆德拉曾赞叹:“福楼拜的句子像钢琴键,按下一个音,读者思想里会响起十九个泛音。”

三、自然主义与现代主义的双重遗产

福楼拜的革新精神,使他成为连接现实主义与现代主义的桥梁。左拉将他奉为“自然主义之父”,因其作品中已显现出对遗传、环境决定论的关注。在《布瓦尔和佩库歇》中,两位抄写员因盲目崇拜科学而陷入荒诞的行为,暗示了理性主义的局限性。这种对人类行为非理性因素的探索,为后来的自然主义作家提供了灵感。

20世纪“新小说”派则将福楼拜视为“鼻祖”。罗伯-格里耶等作家继承了他“唤出现实”而非“解释现实”的原则,通过消解故事情节、打破时空顺序,将小说推向纯粹的形式实验。福楼拜对语言精确性的追求,更直接启发了现代主义对“陌生化”效果的探索。正如纳博科夫所言:“福楼拜教会我们,文学不是对现实的模仿,而是对现实的重新发明。”

四、矛盾中的统一:一个作家的双重身份

福楼拜的复杂性,源于他性格中的矛盾。他自称“身体里住着两个人”:一个是伏案写作的苦行僧,另一个是渴望游荡的享乐主义者。这种分裂同样体现在他的创作中——他既以现实主义为武器批判社会,又以形式实验挑战传统;既宣称“艺术高于道德”,又在作品中流露出对人性堕落的深切同情。

或许正是这种矛盾,使福楼拜成为无法被单一标签定义的作家。他属于现实主义,因其以手术刀般的精准解剖社会;他又超越现实主义,因其以诗人的敏感重塑语言,以哲学家的深思叩问存在。在《圣安东尼的诱惑》中,福楼拜让主人公在沙漠中与欲望、死亡、科学展开对话,这场虚构的辩论恰似他自身的文学宣言:既扎根现实,又向往超越。