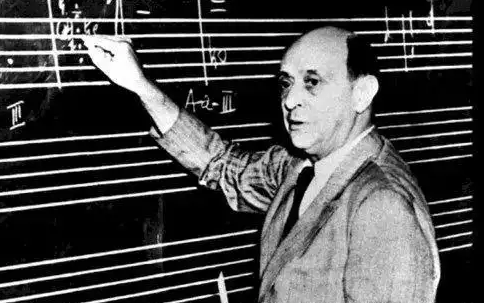

在20世纪音乐史的坐标系中,阿诺尔德·勋伯格(Arnold Schoenberg,1874-1951)的名字如同一道划破夜空的闪电,以颠覆性的创新重塑了音乐语言的边界。这位自学成才的奥地利作曲家、音乐理论家,不仅以“十二音体系”开创了无调性音乐的新纪元,更以“新维也纳乐派”领袖的身份,引领了表现主义音乐的浪潮,被后世誉为“现代音乐之父”与“音乐革命的先驱”。

一、从“无调性”到“十二音”:一场颠覆传统的音乐革命

勋伯格的创作生涯以1908年为分水岭,此前他沉浸于晚期浪漫主义风格,如交响诗《佩里亚斯与梅丽桑德》(1902)展现了对德彪西印象主义的借鉴;而此后,他彻底抛弃传统调性体系,进入“自由无调性”时期。1912年创作的《五首管弦乐曲》中,第三乐章“夏晨的湖边,色彩”首次提出“音色旋律”概念——通过不同乐器的音色变化构建旋律,而非依赖音高关系,这一理念直接挑战了延续千年的调性逻辑。

1923年,勋伯格正式推出十二音体系,将音阶中的十二个半音置于同等地位,通过预先设计的音列(序列)控制音高、节奏、力度等要素,彻底消解了主音与属音的支配关系。这一理论在《乐队变奏曲》(1926-1928)、《钢琴协奏曲》(1942)等作品中达到巅峰,其学生贝尔格的《沃采克》(1922)与韦伯恩的《交响曲》(1928)更将序列技术推向极致。三人因共同推动这一革新,被合称为“新维也纳乐派”,与海顿、莫扎特、贝多芬的“古典维也纳乐派”形成历史对话。

二、表现主义:用音乐撕裂现实的伪装

勋伯格的音乐革新与表现主义艺术思潮同频共振。1908年,他与画家康定斯基共同举办“蓝骑士画展”,后者抽象的色彩与线条启发了勋伯格对音乐情感表达的探索。在歌剧《期望》(1909)中,他通过极端的不协和音程与碎片化的旋律,直指人类潜意识中的焦虑与恐惧;1947年创作的《一个华沙的幸存者》则以十二音技法结合朗诵、合唱与乐队,以刺耳的音响再现纳粹集中营的暴行,被音乐学家保罗·亨利·朗称为“20世纪最震撼的音乐文献”。

这种“撕开表象、直抵灵魂”的创作理念,使勋伯格成为表现主义音乐的标杆。他的作品曾引发激烈争议:1913年,其弦乐六重奏《升华之夜》在维也纳首演时,观众因无法接受无调性语言而爆发骚乱;但同时,达拉皮科拉、肖斯塔科维奇等作曲家纷纷借鉴其技法,证明这场革命已不可逆转。

三、理论建树:从“破坏者”到“立法者”

勋伯格的革新不仅体现在创作实践,更通过理论著作构建了现代音乐的语法体系。其《和声学》(1911)颠覆了传统功能和声规则,提出“和声的解放”;《音乐的结构》(1937-1948)则从形式、主题与发展角度,为无调性音乐提供了逻辑框架。1948年出版的《音乐创作基础》中,他系统阐述了十二音体系的作曲法则,甚至设计出“十二音作曲机”辅助教学,将抽象理论转化为可操作的工具。

这些著作使勋伯格从“破坏者”转变为“立法者”。美国作曲家巴比特曾评价:“勋伯格教会我们如何用新的方式思考音乐,他的理论不是枷锁,而是让创造力自由翱翔的翅膀。”

四、历史回响:从“异端”到“经典”

勋伯格的革新曾使他饱受争议:纳粹上台后,其作品被列为“堕落音乐”遭禁演;1933年,他因犹太人身份被柏林艺术学院解职,被迫流亡美国。然而,时间证明了其价值:1950年代后,十二音体系成为学院派作曲的标准课程;他的学生贝尔格、韦伯恩,以及受其影响的布列兹、斯托克豪森等人,共同推动了序列音乐的全球化发展。