在中华文明的星空中,长安城始终是最璀璨的星辰之一。这座始建于西周、兴盛于汉唐的东方都城,曾以“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的盛景,成为古代世界对中华文明的最初想象。当历史的车轮驶入现代,长安城是否依然存在?答案藏在西安城的肌理之中,更镌刻在中华文明的基因里。

一、物理存在:从夯土城墙到遗址公园的时空折叠

今日西安城内,唐长安城的皇城轮廓仍清晰可辨。明城墙的南门永宁门,正位于唐皇城南墙的中段;朱雀大街的走向,仍遵循着唐长安城的中轴线;大雁塔与小雁塔,如同两枚时空坐标,精准定位着唐长安城东南与西南的坊市边界。考古学家通过遥感探测与地层剖面分析,已完整复原出唐长安城“宫城-皇城-外郭城”的三重结构:外郭城周长36公里,面积达84平方公里,是同时期拜占庭君士坦丁堡的7倍、阿拉伯巴格达的6倍。

在西安的西北郊,汉长安城遗址公园保留着未央宫前殿的夯土基座。这座曾见证刘邦“威加海内”的宫殿,其台基东西宽235米、南北进深120米,夯土层厚达15米,需10万工匠连续作业3年方能建成。而在唐大明宫遗址,含元殿的“三出阙”基址仍能让人想象出“千官望长安,万国拜含元”的盛况——这座大明宫的主殿,面阔11间、进深4间,殿前龙尾道长达75米,相当于现代25层楼的高度。

二、文明延续:从市井烟火到精神符号的文化传承

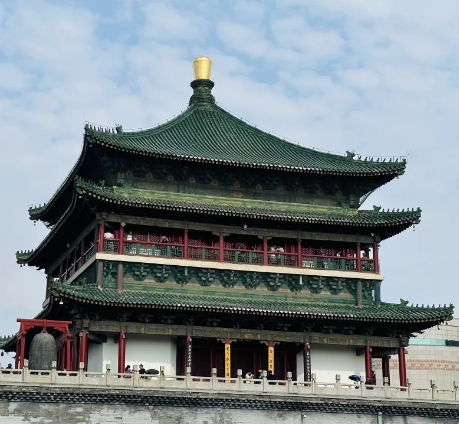

长安城的“存在”,更体现在其塑造的文明形态中。唐长安城的108坊,不仅是居住单元,更是文化交融的熔炉。西市聚集着220个行业的2万多家商铺,胡商带来的波斯锦、大食香料与中原的丝绸、瓷器在此交易,形成了人类历史上最早的国际化商贸中心。这种开放包容的气质,至今仍流淌在西安的血液里:回民街的羊肉泡馍源自唐代“古楼子”胡饼,钟鼓楼广场的秦腔表演延续着《秦王破阵乐》的雄浑,甚至西安方言中“克里马擦”(快点儿)的词汇,也保留着突厥语的影响。

长安的规划智慧更成为后世都城的范本。唐长安城“左祖右社,面朝后市”的布局,被明清北京城完整继承;其“里坊制”与“夜禁制度”,虽在宋代被瓦解,却催生了《清明上河图》中繁华的市井文化;就连今日西安城墙的修复,仍沿用着唐代“夯土包砖”的工艺——工匠们将黄土与石灰、糯米汁按比例混合,分层夯筑至3米高后,再包裹以特制城砖,这种技术使城墙历经600年风雨仍屹立不倒。

三、现代重生:从考古现场到数字孪生的科技赋能

在西安,长安城正通过科技手段实现“数字重生”。大明宫国家遗址公园运用3D激光扫描技术,对含元殿、麟德殿等遗址进行毫米级精度建模,游客通过AR眼镜可看到虚拟复原的宫殿全貌;陕西历史博物馆的“数字长安”展厅,通过全息投影重现了唐长安城的街市、车马与人群;而西安碑林博物馆的隔震层技术,则让“曹全碑”“大秦景教流行中国碑”等国宝在地震中安然无恙——这些石碑被安置在装有8种168个减隔震装置的基座上,能通过摩擦消能将地震力分解,重现中国古建“以柔克刚”的智慧。

更令人惊叹的是,考古学家已通过多光谱遥感技术,在唐长安城遗址下发现了未被记载的排水系统。这套由明渠、暗渠与渗井组成的网络,总长度达100公里,其设计精度堪比现代城市管网:暗渠坡度严格控制在0.3‰,确保污水自流;渗井底部铺设木炭与碎石层,实现雨水净化。这一发现不仅改写了对唐长安城城市管理的认知,更为现代海绵城市建设提供了历史借鉴。