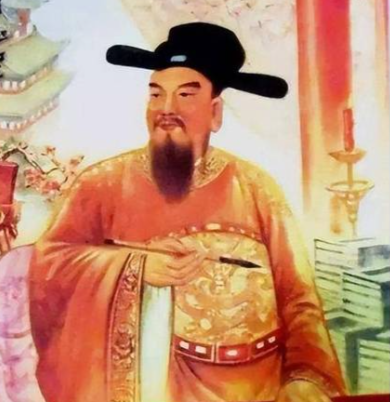

在晚明风雨飘摇的政坛上,叶向高以两度入阁、独相八年的政治生涯,成为维系明朝统治的关键人物。这位生于福建福清的士大夫,不仅以卓越的政治智慧调和党争、制衡宦官,更以开放的文化视野推动中西交流,在历史长河中刻下独特的印记。

一、乱世中的成长:从倭患孤儿到翰林才俊

1559年,叶向高出生于福建福清一个书香门第。其父叶朝荣曾任广西养利州知州,母亲林氏在逃难途中于破厕产子,这个带着“厕仔”乳名的婴儿,自幼便与苦难相伴。三岁随家族避难海口镇,七岁正式启蒙,展现出惊人的天赋——祖父出上联“日长似岁闲方觉”,他随口对出“夜永如年卧不知”,被乡人誉为“神童”。

历经三次科考波折,叶向高于万历十一年(1583年)以二甲第十二名进士及第,入选翰林院庶吉士。在南京国子监司业任上,他以“清正仁厚”赢得师生爱戴,却因直言矿税之害触怒首辅沈一贯,被压制九年不得升迁。这段蛰伏期,他潜心学术,结识传教士利玛窦,为其日后推动文化交流埋下伏笔。

二、独相八年:在皇权与党争间走钢丝

万历三十五年(1607年),叶向高以礼部尚书兼东阁大学士身份入阁。此时的神宗皇帝已二十余年不上朝,内阁仅剩他一人处理政务,史称“独相”。面对“国本之争”余波、矿税之害横行、辽东战事吃紧的三重危机,叶向高展现出高超的平衡术:

调和皇储矛盾:福王朱常洵久留京师引发东宫危机,叶向高以“四万顷庄田必致民变”力谏,最终迫使神宗同意福王就藩洛阳,化解了可能引发王朝动荡的继承权之争。

遏制矿税暴政:针对辽东税监高淮激起民变,他连续上疏二十余次,直言“民穷国计疏”,甚至以“变生肘腋”警示皇帝。虽未能彻底废除矿税,却成功撤换高淮等酷吏,保护了地方经济。

平衡党派纷争:面对浙党、齐党、楚党与东林党的激烈争斗,他提出“去小人用君子,不论其党”的用人原则,保护了邹元标、高攀龙等正直之士,延缓了党争恶化的进程。

然而,在神宗“留中不发”的怠政风格下,叶向高的努力多成徒劳。他无奈自嘲:“所救正者不过十二三”,最终以六十二道辞呈才获准致仕。

三、再起风云:天启年间的生死博弈

泰昌元年(1620年),光宗朱常洛即位仅月余便驾崩,熹宗朱由校继位。六十二岁的叶向高被召回内阁,此时魏忠贤已掌控司礼监,东林党与阉党的斗争进入白热化。

保护清流:当杨涟弹劾魏忠贤二十四大罪时,叶向高深知“激则生变”,建议皇帝允许魏忠贤辞职以保全终始。此举虽被误解为姑息养奸,实则为争取时间分化阉党势力。

文化防御:面对魏忠贤编纂《东林点将录》大肆捕杀异己,叶向高暗中保护帅众、陈良训等官员,并支持孙承宗经营辽东防线,构建起抵御阉党的文化-军事防线。

三山论学:致仕归乡后,他与传教士艾儒略展开“三山论学”,就万物主宰、生死轮回等哲学命题展开辩论。这场持续两天的对话,被记录为《三山论学纪》,成为中西文化交流史上的里程碑。

四、文化遗泽:从台阁体到世界视野

叶向高的政治生涯与文化成就相辅相成:

文学创新:其诗文融合台阁体的庄重与公安派的率真,如《苍霞诗草》中“川竭天心迫,民穷国计疏”的诗句,既保持典雅对仗,又直指时弊。

公益实践:他捐资修建福清利桥,该桥历经两代人、三十余年方成,成为家族克己奉公的象征;创办福州会馆,为赴京赶考的学子提供便利。

西学东渐:力排众议为利玛窦争取京郊墓地,称其“译《几何原本》一书,便宜赐葬地矣”;支持艾儒略在福建传教,推动西方地理学、天文学传播。

五、历史回响:晚明最后的平衡者

1627年,叶向高在“三山论学”四个月后病逝。崇祯帝追赠太师,谥“文忠”,肯定其“匡时伟器”的功绩。清代《明史》评价他“有德量,好扶植善类”,而民间更流传着他与过百龄对弈“弈中第二”的佳话,折射出这位政治家的人格魅力。

在晚明“天崩地裂”的大变局中,叶向高以士大夫的担当,在皇权、党争、边患、民变的多重夹缝中艰难斡旋。他的政治智慧与文化胸怀,不仅延缓了明朝的衰亡,更在全球化初现端倪的时代,为中国打开了一扇眺望世界的窗口。