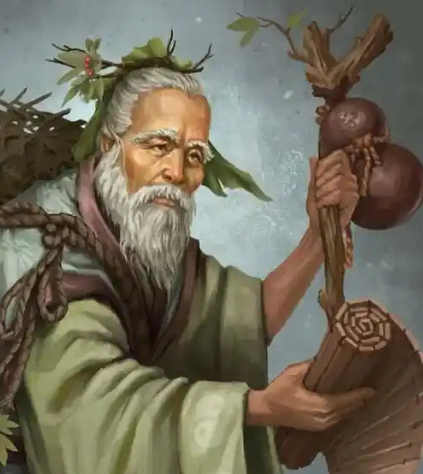

东汉末年,当华佗在许昌狱中写下《青囊书》残卷时,或许已预见自己毕生医术将随刑场烈火化为灰烬。这位被后世尊为"外科圣手"的神医,最终死于曹操之手,其死亡真相在千年历史迷雾中始终引发争议。拨开演义杜撰的迷障,从正史记载与人性逻辑的双重维度审视,华佗之死既是个人性格的必然结局,更是乱世中知识分子生存困境的缩影。

一、史实重构:从"开颅疑云"到"欺君之罪"

《三国演义》中"开颅取风涎"的惊悚情节,实为罗贯中为凸显曹操多疑性格的艺术加工。据《三国志·华佗传》记载,华佗之死源于三次致命失误:

虚言欺君:以妻子患病为由告假归乡,实则因"恃能厌事"不愿久居曹操帐下。当曹操派员查实其妻无恙时,这场精心编织的谎言已触及帝王权威底线。

抗诏不遵:面对曹操多次征召,华佗"数乞期不反",甚至在许昌爆发瘟疫时仍拒不返程。这种公然藐视君命的行为,在"君为臣纲"的封建时代无异于自寻死路。

要挟君王:华佗临刑前坦言"然本作士人,以医见业,意常自悔",暴露其试图通过医术要挟曹操授予官职的野心。这种将个人诉求凌驾于君臣之义的做法,彻底激怒了曹操。

这种史实重构揭示了悲剧本质:华佗之死并非源于医术争议,而是权力场域中知识分子与政治强人的必然冲突。当医者试图突破职业边界染指权力,便已注定其毁灭结局。

二、性格剖析:医者仁心与士人情结的撕裂

华佗的人格特质呈现鲜明矛盾性:

医术超凡:为广陵太守陈登驱虫时,仅凭二升汤药便令其吐出三升寄生虫,更精准预言三年后复发。这种神乎其技的医术,使其在民间享有"神医"美誉。

官瘾深重:虽以医术闻名,却始终以"士人"自居。其拒绝其他诸侯招募、专候曹操征召的行为,暴露出通过医术攀附权贵的投机心理。

性格缺陷:既无法像张仲景般安于医道,又缺乏荀彧等士人的政治智慧。这种身份认同的撕裂,导致其在权力博弈中屡出昏招。

这种性格矛盾在"妻病骗局"中集中爆发:当曹操以"赐小豆四十斛"展现恩宠时,华佗仍沉溺于要挟手段,最终将医疗行为异化为政治筹码。这种认知错位,使其在权力游戏中沦为弃子。

三、时代困局:医者地位与生存法则的悖论

东汉末年的社会结构,为华佗悲剧埋下深层伏笔:

职业歧视:医者虽被《后汉书》归入《方技传》,却始终难入主流士族阶层。华佗"耻以医见业"的喟叹,正是这种社会歧视的写照。

权力逻辑:曹操"宁教我负天下人"的处世哲学,与华佗"挟医自重"的生存策略形成根本冲突。当医术沦为政治博弈工具,其消亡便成必然。

道德困境:华佗既想保持"悬壶济世"的医者本色,又渴望突破职业天花板获取政治资本。这种价值撕裂,使其在许昌瘟疫期间仍执意抗诏,最终触发曹操的杀机。

这种时代困局在华佗弟子身上得到延续:吴普、李当之、樊阿虽继承其医术,却始终无法突破职业藩篱。这种代际传承的断裂,印证了封建时代医者群体的集体悲剧。

四、历史镜鉴:技术理性与政治理性的永恒博弈

华佗之死为后世知识分子提供三重警示:

专业边界:当技术精英试图以专业优势干预权力运作,往往招致毁灭性后果。明代李时珍"不为良相,便为良医"的选择,恰是对华佗悲剧的理性规避。

生存智慧:张仲景"勤求古训,博采众方"的治学态度,与华佗的投机心理形成鲜明对比。这种安于专业本位的生存智慧,使其在乱世中得以善终。

制度反思:华佗医书因遭焚毁而失传,暴露出封建王朝对技术知识的轻视。这种制度性缺陷,在宋代设立"太医局"后才逐渐改善。

这种历史镜鉴在当代依然具有现实意义:当现代知识分子面临资本与权力的双重诱惑时,华佗的悲剧命运始终是悬在头顶的达摩克利斯之剑。如何在专业坚守与现实妥协间寻找平衡,仍是永恒的命题。

在许昌城外的刑场上,华佗或许终于参透:当医者将手术刀对准权力心脏时,最先被解剖的往往是自己。这场跨越千年的悲剧,既是个体命运的挽歌,更是整个文明进程中技术理性与政治理性博弈的缩影。那些在历史尘埃中闪烁的《青囊书》残页,既见证着医者仁心的光辉,也铭刻着知识分子在权力漩涡中的生存困境。这种永恒的悖论,或许正是华佗之死留给后世最深刻的启示。