东汉末年至三国时期的动荡岁月,不仅催生了英雄辈出的政治格局,更孕育了中华医学史上三位里程碑式的人物——华佗、张仲景与董奉。其中,董奉的生平轨迹与三国吴国政权存在明确时空交集,其医学实践与道教思想深度融合的特质,使其成为三国时期医道文化的重要符号。

一、时空坐标:三国吴国的医学实践者

董奉(约220年—280年),字君异,号拔墘,出生于侯官县董墘村(今福州市长乐区古槐镇龙田村)。这一生卒年份与三国时期高度吻合:建安二十五年(220年)曹丕代汉称帝,标志着三国鼎立格局正式形成;而董奉逝世于吴天纪四年(280年),恰逢西晋灭吴统一全国。其活动范围横跨东南沿海与长江中游,早年任侯官县小吏后归隐行医,晚年定居豫章庐山(今江西九江),这些地域均属三国吴国统治范围。

《三国志·士燮传》注引《神仙传》记载的"士燮病死三日复生"事件,成为董奉活跃于三国时期的关键证据。交州刺史士燮于建安十五年(210年)归附孙权,其病逝时间应在吴国统治期间。董奉以丸药救治本已气绝的士燮,使其"半日能起坐,四日复能语",这一医学奇迹不仅印证了董奉的高超医术,更将其行医轨迹锚定在三国历史场景之中。

二、医道传承:建安三神医的学术定位

在医学史坐标系中,董奉与华佗、张仲景构成"建安三神医"的黄金三角。华佗(约145年—208年)以外科手术和麻醉术闻名,张仲景(约150年—219年)著《伤寒杂病论》奠定中医辨证论治基础,而董奉则开创了医德实践的新范式。三人虽学术侧重不同,但均活跃于汉末乱世至三国初期,形成中国医学史上首次学科分化与学派萌芽。

董奉的独特性在于其"亦医亦道"的双重身份。他既精通医术,又深谙道教养生之道,这种特质在三国时期具有典型性。当时道教正从民间信仰向制度化宗教过渡,张鲁在汉中建立的政教合一政权、葛洪《抱朴子》的成书,均反映出道教的蓬勃发展。董奉在庐山隐居期间,将行医与修道相结合,其"治病种杏"的模式既包含道教"积善成仙"的信仰,又体现了儒家"仁者爱人"的思想,形成独特的医德文化体系。

三、杏林佳话:超越时代的医德范式

董奉最广为人知的医学实践,是其开创的"杏林模式"。据《神仙传》记载,他要求重病患者痊愈后种植五株杏树,轻病者种植一株,数年后庐山脚下形成万亩杏林。待杏子成熟时,他建造草仓供人自取,并以所得谷物赈济贫民。这种"以医养德,以德济世"的循环体系,创造了中国医学史上首个可持续的公益医疗模式。

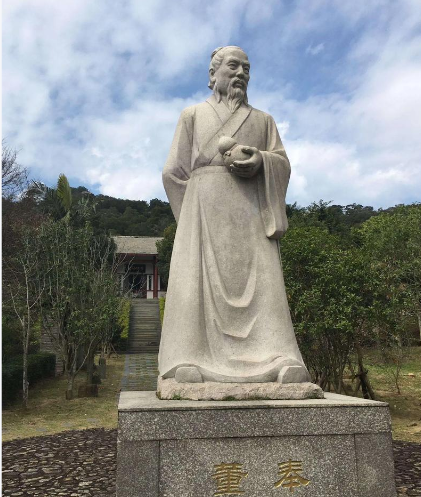

"杏林春暖"的典故由此衍生,成为后世赞誉医德的专用词汇。唐代诗人李峤《医》诗云:"东吴董奉医,今日杏林春",宋代苏轼《赠岭上老人》亦有"鹤发童颜歌自舞,不须更种杏千株"的咏叹。时至今日,福州长乐董奉山、庐山董奉纪念馆等地仍保留着杏林遗迹,成为中医药文化的重要地标。

四、历史回响:三国医道的精神传承

董奉的医学实践对后世产生深远影响。道教将其尊为"董仙""真人",列入《历世真仙体道通鉴》;民间则赋予其神话色彩,衍生出"斩蛟治水""驱疫除瘴"等传说。这些文化记忆的叠加,恰恰反映出社会对理想医者的集体想象——既要有起死回生的医术,更要具备悬壶济世的胸怀。

在当代医疗语境下,"杏林精神"依然具有现实价值。2020年武汉抗疫期间,多家医院悬挂"杏林春暖"横幅激励医护,正是对董奉医德传统的现代诠释。这种跨越1800年的精神共鸣,印证了中华医学文化强大的生命力。