在唐代书画艺术的璀璨星河中,张彦远以其鸿篇巨制《历代名画记》与《法书要录》独树一帜。这位出身“三相张家”的蒲州才子,以九十三载人生为笔,在卷帙浩繁的典籍中勾勒出中国书画美学的完整脉络。其著作不仅是学术研究的基石,更是中华文明传承的密码本,至今仍在艺术史领域熠熠生辉。

一、《历代名画记》:中国首部绘画通史的诞生

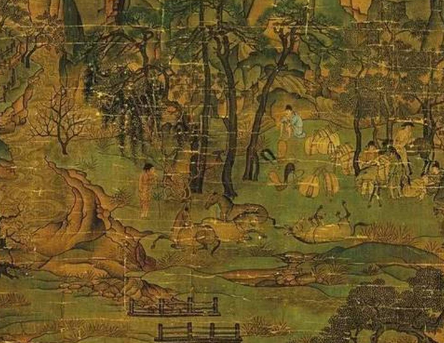

张彦远于大中元年(847年)完成的《历代名画记》,堪称中国美术史的奠基之作。这部十卷本巨著首次构建了系统性的绘画史框架,将画史、画论、鉴藏熔于一炉。书中既收录了顾恺之《论画》、谢赫《六法论》等前代经典,又补充了大量未载于正史的画家传记,如对孙位、张璪等唐代画家的详细记载,填补了美术史研究的空白。

更具开创性的是,张彦远在书中提出“书画异名同体说”,通过考证幡信上的鸟形文字,揭示了书法与绘画同源的本质。这种跨学科的研究方法,使《历代名画记》兼具艺术史与文字学的双重价值。北宋郭若虚在《图画见闻志》中盛赞:“得此一书,则书画之事毕矣。”

二、《法书要录》:千年书法理论的集成之作

与《历代名画记》并称“双璧”的《法书要录》,是张彦远对书法史的深度梳理。这部十卷本论著总集,收录了从东汉赵壹《非草书》到唐宪宗元和年间(806-820年)的39种书法理论文献,其中34篇为全文收录。王羲之《题笔阵图后》、羊欣《采古来能书人名》等名篇,皆赖此书得以完整保存。

张彦远在编纂时展现出严谨的学术态度:对存疑文献如王羲之《教子敬笔论》注明“不录”,对已佚著作如王倍《文字志》则存其目。这种“采掇繁复,精审不苟”的编纂原则,使《法书要录》成为后世书法研究的标准参考文献。明代《四库全书简明目录》评价:“后之论书者,大抵以此为据。”

三、书画鉴藏:世家底蕴与学术自觉的交融

张彦远的学术成就与其家族背景密不可分。作为高祖张嘉贞、曾祖张延赏、祖父张弘靖“三相张家”的后裔,他自幼浸润于书画收藏之中。在《历代名画记》自序中,他坦言“余自弱年鸠集遗失,鉴玩装理,昼夜精勤”,甚至为购藏名作“货敝衣,减粉食”。这种世家传承的鉴藏经验,为其著作提供了坚实的实践基础。

但张彦远并未止步于个人收藏,而是将家族积累转化为学术成果。他在书中详细记载了书画装裱技法、真伪鉴定方法,甚至提出“气韵生动”的审美标准,这些理论至今仍是书画鉴定的核心准则。这种从实践到理论的升华,体现了唐代文人学者特有的学术自觉。

四、历史回响:从唐代到现代的学术传承

张彦远的著作对后世产生了深远影响。北宋《宣和画谱》直接引用其观点,明代董其昌在《画禅室随笔》中多次称引《历代名画记》,清代《佩文斋书画谱》更将两书列为必读书目。现代学者余绍宋在《书画书录解题》中,将《历代名画记》誉为“画史之祖”,肯定其开创性地位。

在当代,张彦远的研究价值进一步凸显。2024年国家图书馆推出的《中华传统文化百部经典》系列,将《法书要录》《历代名画记》作为重点解读对象,通过现代学术视角重新阐释这两部典籍。这种跨越千年的对话,证明了张彦远学术思想的永恒生命力。

张彦远以一人之力,为中华书画艺术构建了完整的理论体系。他的著作既是历史的忠实记录者,又是未来的智慧启迪者。在数字技术重构艺术史的今天,重读《历代名画记》与《法书要录》,我们不仅能触摸到唐代文人的精神世界,更能感受到中华文明在传承中创新的永恒脉动。这种跨越时空的学术对话,正是文化基因最生动的延续方式。