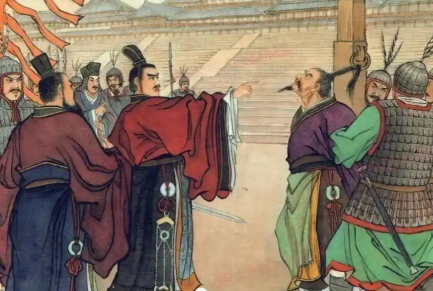

公元前91年的长安城,一场由巫蛊引发的政治风暴正席卷整个帝国。当太子刘据手持伪造的符节冲入北军大营,将调兵权交到任安手中时,这位历经卫青远征、匈奴战场的宿将,却选择紧闭营门。这场看似“坐观成败”的消极应对,实则是专制皇权下将领生存困境的集中爆发。

一、符节真伪:权力真空中的致命陷阱

太子刘据起兵时,汉武帝正在甘泉宫养病,长安城陷入事实上的权力真空。太子伪造的符节存在致命缺陷——武帝为防伪造,临时在红色符节杆上加饰黄缨,而太子手中的符节仍为旧制。这种技术性漏洞本可成为任安拒绝发兵的直接依据,但历史档案显示,任安在接受符节时并未当场质疑,反而“拜受兵符,闭寨不出”。

这种矛盾行为折射出更深层的政治考量:若以符节伪造为由扣押太子,可能被事后追责为“矫诏擅权”;若直接拒绝,则可能被太子视为敌对势力。任安选择“受节而不发兵”,本质上是试图在皇权与储君的夹缝中寻找第三条道路。

二、身份悖论:卫氏旧将的双重困境

作为卫青旧部,任安与太子刘据存在隐秘的政治纽带。卫青去世后,卫氏家族势力逐渐式微,但任安仍担任北军护军这一要职,说明其政治立场尚未完全倒向武帝。当太子以“清君侧”名义起兵时,任安面临双重身份困境:

卫氏旧情:若支持太子,可能被视为卫氏残余势力的反扑;

现职约束:作为北军统帅,直接卷入皇储之争将触犯“君臣大义”的底线。

这种身份悖论在《史记·田叔列传》中得到印证:任安在接受符节后“闭城门不出”,既未响应太子,也未主动向武帝报信。这种消极应对,实则是试图通过不作为来规避政治风险。

三、制度困境:虎符圣旨下的调兵悖论

西汉兵制规定,调兵需同时持有虎符与圣旨。但在巫蛊之祸中,这一制度被彻底撕裂:

太子方面:持有伪造符节,无正式圣旨;

丞相方面:持有武帝口谕,但缺乏虎符。

任安作为北军统帅,陷入法律与现实的双重困境:若按制度拒绝双方调兵,可能被指责为“失职”;若响应任一方,则可能被另一方视为叛乱。这种制度性矛盾在《汉书·刘屈氂传》中有明确记载:丞相刘屈氂率军平叛时,“未得虎符”,仅凭武帝口谕便调动军队,暴露出西汉后期兵制的严重漏洞。

四、人性抉择:生存本能与政治理想的撕裂

任安的最终选择,本质上是人性生存本能与政治理想的激烈碰撞:

现实考量:作为出身底层的将领,任安深知政治斗争的残酷性。他曾在卫青府中从军,目睹过韩嫣、李延年等宠臣的兴衰,这种经历使其对权力更迭保持高度警惕;

道德困境:若支持太子,可能被历史记载为“谋反同党”;若支持武帝,则可能被后世视为“屠杀储君的帮凶”。这种道德两难在《资治通鉴》中得到精辟总结:“武帝之杀任安,非为其不忠,乃为立威耳。”

五、历史回响:专制皇权下的必然悲剧

任安的结局,早已被汉武帝的权力逻辑所注定。当武帝得知其“受节不发兵”的行为后,最初并未追究,甚至认为“可也”。但当北军钱粮官揭发任安曾表示“幸与我其鲜好者”(希望得到新鲜完好的符节)时,武帝立即意识到:这位老吏试图通过模糊态度,为未来政治投机保留空间。

这种对“骑墙者”的零容忍,暴露出专制皇权的本质特征——它不允许任何中间地带的存在。正如司马光在《资治通鉴》中所评:“武帝天资刻薄,见兵事起,欲坐观成败,见胜者欲合从之,有两心。”任安的悲剧,不仅是个人选择的结果,更是整个专制制度下的必然产物。