在神话叙事的长河中,申公豹始终是一个充满争议的角色。从《封神演义》的“反派工具人”到《哪吒之魔童闹海》中引发全民共情的“孤勇者”,他的形象历经多次重构,其善恶边界在传统价值观与现代人文视角的碰撞中愈发模糊。这一演变不仅折射出文化语境的变迁,更揭示了人性本质的永恒命题:善与恶从非二元对立,而是共生共荣的复杂体。

一、传统叙事中的“反派符号”:秩序的破坏者

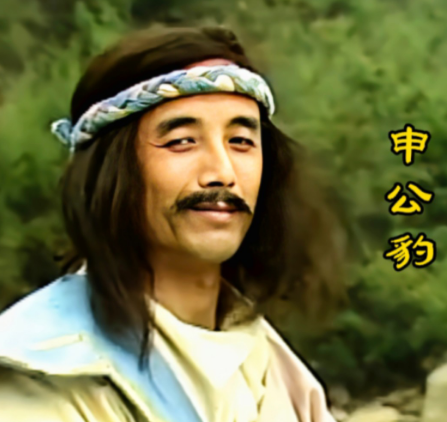

在《封神演义》的原始文本中,申公豹被塑造为姜子牙的对立面。他违背师命,助纣为虐,以“道友请留步”为咒语,将三百六十五路正神送入封神榜。这一设定使其成为推动商周战争的“反派催化剂”。元始天尊的判词“封你为东海分水将军之职”暗含对其“成事不足败事有余”的贬斥,而其最终被塞北海眼的结局,更强化了“恶有恶报”的传统叙事逻辑。

这种脸谱化塑造与明代社会对“异端”的排斥密切相关。申公豹的妖族身份、口吃缺陷与狂妄性格,共同构成其“非我族类”的标签。作者通过这一角色,完成了对“僭越者”的道德审判——无论才智如何出众,出身与性格的缺陷注定其无法融入主流秩序。

二、现代重构中的“人性镜像”:成见的受害者

2025年爆款动画《哪吒之魔童闹海》以颠覆性叙事重构了申公豹的形象。影片通过三重设计打破传统偏见:

身份困境的具象化:豹子精的出身成为其永恒的原罪。当元始天尊将灵珠转世任务交给太乙真人时,申公豹的质问“就因为我是豹子精?”撕开了仙界“唯出身论”的虚伪面纱。这种设定与当代社会“寒门难出贵子”的焦虑形成强烈共鸣,使观众在其身上看到自己的影子。

道德困境的立体化:影片赋予申公豹多重身份——严苛的师父、孝顺的儿子、隐忍的兄长。他盗取灵珠的动机从单纯的野心,转变为对家族命运的抗争。当弟弟申小豹被哪吒误伤时,他选择先救治伤者而非复仇,这一细节展现其内心深处的善良底色。

反抗路径的悲剧性:申公豹的“黑化”并非主动选择,而是对系统性歧视的绝望反击。他像现代职场中的“小镇做题家”,凭借千年苦修考入仙界“名校”,却因出身被剥夺晋升机会。这种设定使其反抗行为具有了存在主义色彩——当所有正当途径被封闭,颠覆秩序成为唯一的生存策略。

三、文化语境中的“善恶辩证法”:超越二元对立

申公豹形象的演变揭示了一个真理:善恶评价高度依赖于叙事视角与文化语境。在《封神演义》的集体主义框架下,他挑战天命的行为被视为“恶”;而在《哪吒之魔童闹海》的个体觉醒叙事中,这种反抗却成为“善”的萌芽。这种矛盾性在当代社会引发更深层思考:

结构暴力下的道德困境:当社会规则本身存在不公时,遵守规则是否意味着共谋?申公豹的困境与祁同伟(《人民的名义》)形成跨时空呼应——他们都是结构暴力的受害者,其“恶行”实为对系统性压迫的畸形反抗。

成见之山的崩塌可能:影片结尾,申公豹以一己之力对抗三大龙王,用行动打破了“人心中的成见是一座大山”的预言。这一设计暗示:善恶并非固定属性,而是动态选择。当无量仙翁的阴谋暴露时,申公豹的转身证明,人性始终具有向善的可能。

文化符号的解构与重生:从“反派专业户”到“孤勇者”,申公豹的形象蜕变反映了当代文化对传统叙事的超越。观众不再满足于简单的善恶判断,而是渴望在角色身上看到人性的复杂光谱——这种需求推动着创作者不断挖掘经典IP的现代价值。