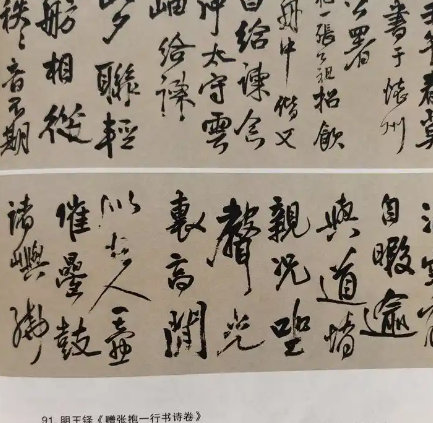

在中国书法史的星河中,王铎的名字如同一道划破夜空的闪电。这位以“涨墨法”开宗立派的书法巨匠,其行书代表作《赠张抱一行书诗卷》不仅承载着晚明书坛的革新精神,更以磅礴的气势与诡谲的笔法,成为后世研究“连绵草”书风的必读经典。

一、历史背景:乱世中的笔墨革命

崇祯十二年(1639年),王铎在避乱途中为友人张抱一创作了这件行书长卷。此时的明王朝已至末路,李自成大军逼近开封,清军在辽东虎视眈眈。这种动荡时局,恰如王铎笔下的墨色——在枯润交织中,透露出书家对时代巨变的深刻感知。

此卷的珍贵性在于其“三绝”合一:诗文为王铎自作五言律诗,书法展现其独创的“连绵草”风格,而卷后题跋更集结了清代书法家梁诗正、现代鉴定家徐邦达等人的评述,形成跨越三百年的艺术对话。

二、艺术解析:涨墨法与空间革命

《赠张抱一行书诗卷》的艺术突破,集中体现在三个维度:

涨墨法的极致运用

王铎创造性地将“墨分五色”理论引入行草,通过控制笔毫蓄墨量,使字形在枯润间自然过渡。如卷中“汴”字,左部浓墨如崩云,右部飞白似裂帛,形成强烈的视觉张力。这种技法比林散之的“宿墨法”早三个世纪。

轴线摆动的狂草韵律

全卷字势如“醉僧舞剑”,单字轴线左右摇摆达30度以上,打破传统行草的平稳格局。特别是“将军更欲深”等句,字组间通过欹正相生,构建出如交响乐般的节奏变化。

空间切割的现代性

王铎大胆突破“字距大于行距”的常规,在“烟云渐向峰”等段落,通过字间穿插与行气贯通,形成密不透风的空间压迫感。这种布局与王铎“以奇为正”的美学主张一脉相承。

三、历史回响:从“神笔王铎”到当代书坛

此卷的艺术影响力,在清代即引发强烈反响:

乾隆帝御题引首:虽将王铎列入《贰臣传》,却仍为其书法折服,亲题“神笔王铎”四字,这种矛盾态度恰似对其艺术成就的官方认证。

日本书坛的“后王铎现象”:明治时期,日本书法家日下部鸣鹤等东渡求法,将王铎书风与“少字数派”结合,催生出“现代书法”运动。

当代创作的启示:如沃兴华、曾翔等书家,从王铎的涨墨法中汲取灵感,将书写性与视觉性推向新高度。

四、争议与传承:书史坐标的再定位

尽管王铎被傅山誉为“五百年来无此君”,但其书法也面临争议:

“贰臣”身份的道德拷问:降清经历使其书法在清代长期被边缘化,直至民国才重新进入研究视野。

形式至上的批评:包世臣曾指责其“徒具跌宕,而乏古意”,这种争议实质是传统帖学与革新书风的价值观碰撞。