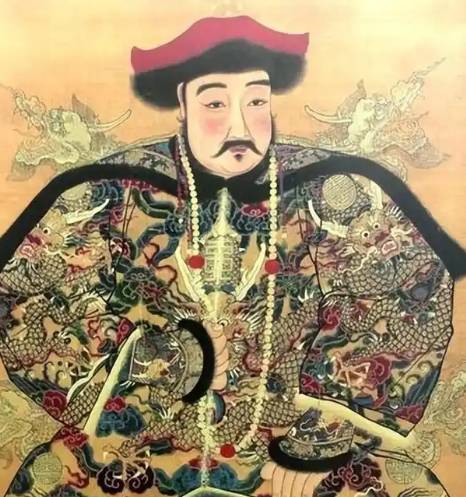

在清初风云变幻的政治舞台上,多铎与豪格作为努尔哈赤家族的核心成员,分别以军事天才与政治强人的形象留下深刻印记。若以“谁更厉害”为评判标准,需从军事才能、政治博弈与历史影响三重维度展开对比分析。

一、军事才能:多铎的“歼灭战专家” vs 豪格的“攻坚战先锋”

多铎的军事生涯堪称一部“歼灭战教科书”。1636年松锦战役中,他率军设伏于杏山与松山之间的高桥,全歼杏山明军,彻底扭转战局;1644年入关后,他率军追击李自成至山西平定,迫使大顺政权崩溃;1645年扬州之战,他以红衣大炮攻破城池,虽因“扬州十日”留下历史污点,但军事效率与战术执行力可见一斑。乾隆帝评价其“实为开国诸王战功之最”,其军事才能集中体现在:

歼灭战思维:擅长通过围点打援、伏击截击等战术实现全歼敌军目标;

跨地域作战能力:从漠北蒙古到江南水乡,从高原戈壁到中原平川,均能快速适应战场环境;

装备革新意识:在扬州之战中首次大规模使用红衣大炮攻城,开创清军火器运用先河。

豪格则以“攻坚战先锋”著称。作为皇太极长子,他自幼随父征战,天聪六年因功封和硕贝勒。其军事成就集中于:

硬仗攻坚能力:1634年征讨察哈尔时,率军深入大漠,斩获甚众;

战略协同意识:1643年与多尔衮联合指挥松锦战役,为清军入关奠定基础;

西南平叛功绩:1646年率军入川,击灭张献忠大西政权,稳定西南局势。

对比结论:多铎在战术创新与歼灭效率上更胜一筹,豪格则以攻坚韧性与战略协同见长。若以“改变战争进程”为标准,多铎的军事贡献更具决定性。

二、政治博弈:多铎的“权力联盟者” vs 豪格的“孤勇斗士”

多铎的政治生涯充满争议性操作。作为多尔衮同母弟,他深度参与清初权力重组:

皇位争夺战:1643年皇太极猝死后,他力挺多尔衮继位,失败后转而支持福临,促成“两黄旗-两白旗”政治联盟;

政敌打击战:与多尔衮联手打压豪格,通过“希尔艮冒功事件”将豪格下狱致死,彻底清除政治对手;

权力巅峰时刻:1648年晋封辅政叔德豫亲王,成为清廷第二号人物,其政治联盟控制了六部、都察院等核心机构。

豪格的政治生涯则充满悲剧色彩。作为皇位有力竞争者,他因性格缺陷与政治幼稚屡遭挫败:

储位争夺战:1643年与多尔衮争夺帝位失败,虽接受福临继位,但始终未获多尔衮信任;

权力边缘化:1644年入关后,其军功被多尔衮刻意淡化,政治影响力逐渐萎缩;

致命失误:1648年因“出征四川,地方全未平定”罪名被下狱,死于狱中,其政治集团彻底瓦解。

对比结论:多铎展现出了卓越的政治投机与联盟构建能力,其“以军事换政治”的策略成功巩固家族地位;豪格则因性格刚直与政治短视,最终沦为权力斗争牺牲品。在政治博弈层面,多铎的权谋手段远胜豪格。

三、历史影响:多铎的“制度奠基者” vs 豪格的“过渡性人物”

多铎的历史影响具有双重性:

积极层面:其军事改革(如火器运用、跨兵种协同)为清军入关后统一全国奠定基础;其政治联盟模式成为清代“亲王摄政”制度的雏形;

消极层面:“扬州十日”等暴行加剧民族矛盾,为清代统治埋下隐患;其与多尔衮的专权行为加速了清初政治腐败。

豪格的历史影响则相对有限:

军事遗产:其西南平叛经验为后续清军征服云贵提供参考;

政治教训:其失败案例成为清代宗室权力斗争的反面教材,促使后续帝王加强皇权集中。

对比结论:多铎通过制度创新与权力重构深刻改变了清初政治生态,其影响持续至乾隆年间;豪格则更多作为权力过渡期的悲剧人物存在,历史存在感较弱。

四、终极评判:多铎的“胜利者逻辑”

若以“成功标准”衡量,多铎无疑是清初权力游戏的大赢家:

军事上:其歼灭战模式成为清军标准战术,战功被乾隆钦定为“开国诸王之最”;

政治上:通过联盟构建实现权力跃升,其家族在顺治、康熙年间仍保持政治影响力;

历史评价上:虽因暴行遭后世批判,但乾隆四十三年(1778年)仍被恢复豫亲王封号,配享太庙。

豪格的失败则印证了“性格决定命运”的历史定律:

军事才能未转化为政治资本:其攻坚战功绩被多尔衮系统性抹杀;

政治幼稚导致权力崩塌:对多尔衮集团缺乏防范,最终遭致杀身之祸;

历史评价两极分化:清代官方将其定位为“谋逆罪人”,民间则因其冤死而同情。

历史启示:在封建专制体制下,军事才能与政治权谋的平衡才是决定历史地位的关键。多铎的“胜利”与豪格的“失败”,本质上是清初权力集中化进程中的必然选择——当多尔衮集团需要巩固统治时,具有军事威胁的豪格必须被清除,而作为联盟核心的多铎则成为权力结构的稳定器。这种历史逻辑,远比简单的“谁更厉害”评判更为深刻。