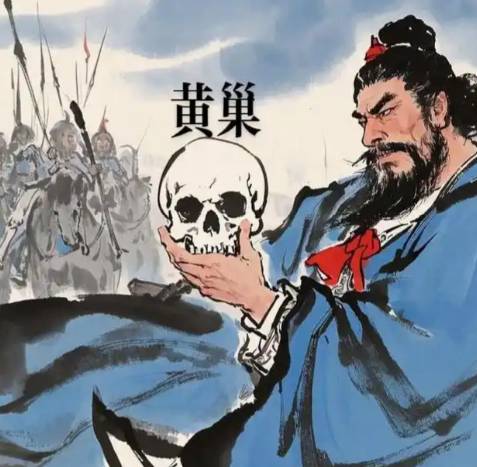

黄巢,这位唐末农民起义领袖,在中国历史上留下了浓墨重彩却争议不断的印记。从私盐贩子到“冲天大将军”,从长安称帝到狼虎谷败亡,他的形象在历史长河中不断被解构与重构。若以简单的“好人”或“坏人”标签定义,无疑是对其复杂性的粗暴简化。

一、反抗者:底层怒火的代言人

黄巢的崛起,是唐末社会矛盾激化的必然产物。他出身盐商家庭,虽家境殷实,却目睹了盐铁专卖的严苛与官民矛盾的尖锐。成年后,他屡试科举不第,亲身体会到寒门子弟的上升通道被彻底堵塞。当关东大旱、百姓流离失所时,他毅然举起反旗,以“天补平均”为口号,将矛头直指唐朝的腐朽统治。

起义初期,黄巢的军队纪律严明,提出“均平”口号,迎合了农民对土地和财富平均分配的渴望。他转战大半个中国,采用“避实击虚”的流动作战策略,从山东到岭南,再北伐中原,最终攻克长安,动摇了唐朝的根基。这种反抗精神,不仅是对个人命运的抗争,更是对封建压迫的集体宣泄。正如他在《不第后赋菊》中所写:“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”,字里行间透露出对旧秩序的颠覆欲望。

二、暴君:失控的权力与人性异化

然而,随着起义规模的扩大,黄巢逐渐暴露出暴虐的一面。史载其军队在广州屠城十余万,长安陷落后纵兵劫掠,甚至出现“人肉军粮”的骇人传闻。这些行为虽可能包含唐廷的妖魔化宣传,但起义军后期纪律松弛、滥杀无辜却是事实。例如,他在长安称帝后,放任士兵劫掠,导致“百姓苦之”,最终失去民心。

黄巢的暴虐,部分源于其性格缺陷与战略短视。他缺乏治国才能,未能建立稳定的根据地,长期流动作战导致后勤崩溃。当长安粮尽时,他选择以极端手段维持军队,这种“以暴制暴”的循环,最终将自己推向了历史的审判台。

三、变革者:打破门阀的“意外功臣”

尽管黄巢的起义以失败告终,但其历史影响却深远而复杂。他无意中成为唐朝门阀制度的掘墓人。唐末门阀士族垄断仕途、盘踞地方,是唐朝统治的基石。黄巢的军队在长安大肆屠杀宗室百官,摧毁了这一权力集团的核心。据统计,长安城内“杀唐宗室在长安者无遗类”,门阀士族因此元气大伤,为五代十国的社会流动埋下了伏笔。

此外,黄巢起义还推动了科举制度的改革。唐朝后期,科举被门阀把持,寒门子弟难有出头之日。黄巢的反抗迫使统治者反思选官制度,宋代以后科举逐渐向平民开放,成为中国社会阶层流动的重要通道。

四、历史的镜子:复杂性的永恒启示

黄巢的形象之所以充满争议,是因为他既是反抗者又是暴君,既是变革者又是破坏者。他的故事揭示了历史人物的双重性:在特定历史条件下,个体的选择往往被时代洪流裹挟,善与恶的界限变得模糊。

从现代视角看,黄巢的起义反映了农民对公平的渴望,但其手段的残酷性也警示我们:革命若缺乏道德约束,可能沦为新的灾难。正如毛泽东在《中国革命战争的战略问题》中所评价:“黄巢领导的唐末农民战争,历时最久,遍及最大,影响最深远。”但同时也指出其“流寇主义”的局限性。