在中国书法史与政治史上,“褚遂良”这个名字如同一座桥梁,连接着盛唐的文化辉煌与政治风云。然而,关于其姓名的读音,却因方言差异与字形误导,长期存在“chǔ suí liáng”与“chǔ suì liáng”的争议。

一、姓氏“褚”的读音溯源:从官职到姓氏的演变

“褚”作为姓氏,其读音可追溯至西周时期的官职制度。据《左传》记载,周代设有“褚师”一职,专司王室衣物管理,后因职为姓,形成“褚”姓。在《广韵》《集韵》等中古音韵学典籍中,“褚”被明确标注为“昌吕切”,对应现代汉语拼音的“chǔ”(第三声)。这一读音在《现代汉语词典》《汉语大字典》中得以固化,与“储存”的“储”同音不同调(二者均为第三声)。

字形误导是误读的主要根源。由于“褚”字右半部分为“者”,部分人受“诸”“煮”等字影响,误将其读作“zhǔ”或“zhě”。但语言学规律表明,形声字的声旁仅提供读音线索,而非绝对依据。例如,“都”“睹”“赌”虽同以“者”为声旁,读音却分别为“dū”“dǔ”“dǔ”,与“褚”的“chǔ”毫无关联。因此,仅凭字形推断读音并不可靠。

二、“遂良”的声调争议:平翘舌与方言的碰撞

“遂良”二字的读音争议集中于“遂”字的声调。在普通话中,“遂”为平舌音(suì,第四声),而“随”为翘舌音(suí,第二声)。部分南方方言区因平翘舌音区分模糊,易将“遂”误读为“suí”。此外,历史上“遂”字曾存在多音现象,如《广韵》记载其有“徐醉切”(suí,第二声)与“虽遂切”(suì,第四声)两种读音,但现代汉语已统一采用“suì”作为标准音。

从语义角度分析,“遂”在“褚遂良”中表示“顺从、成就”之意,如《论语》“夫子言之,于我心有戚戚焉。此心之所以合于王者,何也?”中的“遂”即为此义。这种语义与“suì”的发音形成固定搭配,进一步巩固了其第四声的读音规范。

三、权威依据与历史名人的读音印证

多部权威工具书为“褚遂良”的读音提供了铁证。《现代汉语词典》明确标注其拼音为“chǔ suì liáng”,并附例句“褚遂良(596—658),唐朝书法家”。《汉语大字典》在“褚”字条目下,特别列出“人名用字,如褚遂良”,读音同样为“chǔ”。此外,教育部发布的《普通话异读词审音表》虽未直接涉及“褚遂良”,但确认“褚”作为姓氏时仅读“chǔ”,从制度层面排除了其他读音的可能性。

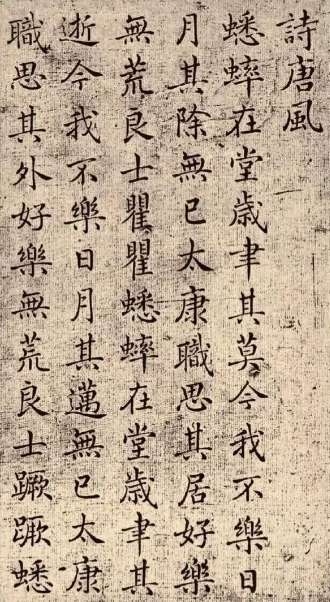

历史名人的读音实践也为规范提供支撑。清代学者褚廷璋、现代书法家褚德彝等褚姓名人,其姓名读音均遵循“chǔ”的传统。唐代书法家褚遂良本人在《雁塔圣教序》碑文中署名时,虽未标注拼音,但后世学者通过韵脚分析与历史语境考证,确认其姓名读音为“chǔ suì liáng”。

四、误读现象的社会学分析:文化传承中的语言规范

误读“褚遂良”的现象,本质是语言规范与方言习惯冲突的体现。在南方方言区,平翘舌音不分、前后鼻音混淆等问题普遍存在,导致“遂”与“随”、“良”与“连”等字音混淆。此外,部分非专业领域对历史人物姓名的读音缺乏严谨考据,仅凭印象传播,进一步加剧了误读扩散。

然而,语言规范具有强制性与社会认同的双重属性。从强制性角度看,国家语言文字工作委员会通过工具书编纂、教育体系渗透等方式,推动标准读音的普及;从社会认同角度看,公众对文化名人的尊重需求,促使他们主动纠正误读,以维护历史传承的严肃性。例如,2023年央视《国家宝藏》节目在介绍褚遂良书法时,特邀语言学家现场示范正确读音,引发观众对语言规范的关注。