在北宋文坛与书画界,米芾的名字如同一颗璀璨的星辰,既因其卓越的艺术成就而备受推崇,又因性格中的怪癖与行为上的争议而引发后世对其人品的持续讨论。这位被后世尊为“宋四家”之一的书法家,其人生轨迹恰似一幅浓淡相间的水墨画,既有令人惊叹的笔触,也隐含着难以忽视的墨渍。

一、艺术巅峰:才华横溢的“米颠”

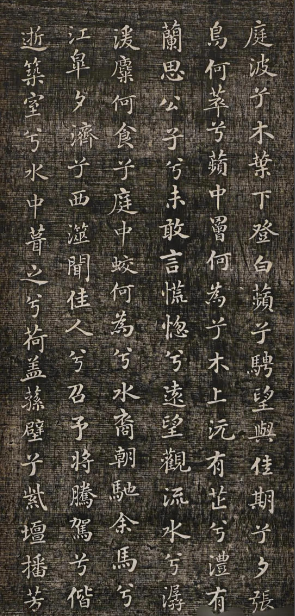

米芾的艺术成就毋庸置疑。他自幼聪慧,六岁能诵诗百首,八岁临帖已能乱真,成年后更以“书画博士”之职跻身宫廷艺术圈。其书法独辟蹊径,以“八面出锋”的笔法与“风樯阵马”的气势,将行书推向新的高度。《蜀素帖》被后世誉为“中华第一美帖”,《苕溪诗帖》则以飘逸灵动见长。米芾临摹古帖的技艺更达登峰造极之境,其伪作常令原主难辨真伪,甚至被苏轼戏称为“巧偷豪夺”。

绘画领域,米芾开创“米家山水”,以水墨点染表现江南烟雨,其《春山瑞松图》中氤氲的雾气与《云起楼图》里看似混乱实则精密的笔触,构建出独特的视觉秩序。这种对纯净与混沌的极致追求,与其书法中“癫狂”与“严谨”的矛盾特质一脉相承。

二、争议漩涡:洁癖、狂傲与“无赖”行径

米芾的争议性源于其性格中的多重矛盾。他有着近乎病态的洁癖:洗手必用流动水,拍干而非擦拭;朝靴被踩即焚毁重制;因嫌弃祭服被他人穿过,竟强行洗去藻火纹饰,导致被罢官。这种对“纯净”的偏执,延伸至生活细节——选女婿仅因对方名“段拂”字“去尘”,便认定“已拂且去尘,此乃佳婿”。

其狂傲更令人侧目。米芾公然批判柳公权为“丑怪恶札之祖”,嘲讽颜真卿书法“做作不自然”,甚至放言要“一扫二王恶札,照耀皇宋万古”。这种锋芒毕露的姿态,既源于对艺术标准的严苛追求,也暴露出其恃才傲物的性格缺陷。

更令人诟病的是其“无赖”行径。米芾常以借阅为名骗取他人藏品,临摹后以赝品归还真迹;为谋取灵璧石,不惜以美石贿赂上司;甚至在蔡京面前哭穷索要路费,将“拍马屁”演绎得淋漓尽致。这些行为虽未逾越法律底线,却与其“艺术家”身份形成强烈反差,成为后世质疑其人品的焦点。

三、历史语境:天才的生存策略与时代局限

对米芾人品的争议,需置于北宋社会背景中审视。其母曾为英宗奶妈,米芾因此获“恩荫”入仕,但这一背景反成其仕途枷锁——御史多次以“出身冗浊”弹劾他,称其“无以训示四方”。在“万般皆下品,唯有读书高”的科举时代,米芾的“关系户”身份使其始终难以摆脱道德质疑。

米芾的“癫狂”与“无赖”,或许是一种生存策略。他以怪诞行为吸引关注,用艺术才华弥补出身缺陷,甚至通过自嘲化解舆论压力。当被问及“众人皆谓我癫,君以为如何”时,苏轼的“吾从众”与米芾的默认,恰似一场精心设计的双簧,既承认争议,又以幽默化解攻击。

四、人品与艺术的辩证:天才的“不完美”

历史上的艺术巨匠往往兼具天才与疯子的双重属性。毕加索私生活混乱,宋徽宗治国无能,但这些缺陷并未削弱其艺术成就。米芾的争议同样如此:他的洁癖是艺术追求的延伸,狂傲是自信的极端表现,“无赖”行径则暗含对世俗规则的蔑视。

宋徽宗曾评价米芾:“名不虚传,然不可有二。”这句矛盾的赞语,恰如其分地概括了米芾的复杂性——他既是艺术史上的天才,也是道德评判中的“问题人物”。但艺术的价值从不由创作者的私德决定,米芾的书法与绘画,至今仍是中国美学宝库中的璀璨明珠。