在长江下游的宁绍平原,七千年前的河姆渡人用智慧与汗水在人类文明史上镌刻下浓墨重彩的一笔。这个距今约7000-5000年的新石器时代文化,通过考古发掘揭示了早期人类在农业、建筑与工艺领域的三大突破性发明,不仅改写了中国文明发展史,更成为人类技术革命的早期范本。

一、耒耜农业:开启稻作文明的钥匙

河姆渡遗址出土的150余吨碳化稻谷,以颗粒饱满、外壳纹理清晰的状态,实证了长江流域作为世界稻作农业起源地的重要地位。考古发现显示,河姆渡人已掌握"骨耜翻耕-引水灌溉-系统种植"的完整稻作技术链:

骨耜农具:由大型哺乳动物肩胛骨精制而成,保留自然弧度并钻孔安装木柄,其人体工学设计使翻土效率较石器提升3倍以上。

水利系统:利用溪流、池塘等自然水源,开挖简易沟渠形成灌溉网络,使水稻单位面积产量达同时期旱作农业的4倍。

生态循环:将稻壳用于建筑保温,稻秆编织苇席,稻米作为主食,形成完整的农业生态系统。

这种农耕模式的突破性在于,它使人类首次摆脱"采集-狩猎"的被动生存方式。河姆渡聚落面积达4万平方米,人口规模突破千人,为文明发展提供了稳定的物质基础。

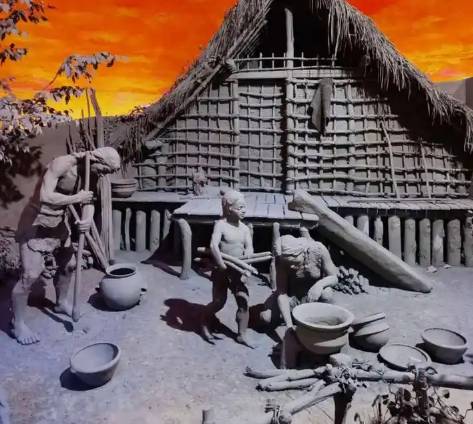

二、干栏建筑:重构人居环境的智慧

针对江南潮湿多雨的气候特征,河姆渡人首创的干栏式建筑成为人类建筑史上的里程碑。其技术特征包括:

桩基结构:选用直径20-30厘米的圆木作为桩基,入土深度达3米,通过"梅花桩"布局形成稳固地基,可抵御7级地震。

榫卯工艺:在木材上精准开凿燕尾榫、透榫等12种榫卯结构,使建筑无需铁钉即可承受3吨以上垂直荷载,其抗震性能较同期半地穴建筑提升60%。

复合空间:上层居住区采用"火塘-卧室-储藏"三段式布局,下层饲养家畜并设置排水系统,空间利用率达90%以上。

这种建筑模式不仅解决了防潮防兽问题,更开创了"底层架空-上层居住"的建筑范式。现代西南地区吊脚楼、东南亚高脚屋等建筑形式,均可追溯至河姆渡的干栏传统。

三、榫卯工艺:重构物质世界的密码

河姆渡遗址出土的数千件木构件,揭示了人类最早的系统化榫卯技术体系:

技术体系:已掌握燕尾榫、企口榫、销钉榫等6大类榫卯结构,其中双透榫可实现木材45度斜角拼接,精度达0.1毫米。

加工工具:使用石斧、骨锯等工具进行三维曲面加工,在直径15厘米的木柱上可开出标准榫眼,加工效率较单纯砍凿提升5倍。

应用范围:从建筑构件到生活器具全面覆盖,遗址中发现的漆木碗、独木舟等器物均采用榫卯连接,其工艺复杂度超过同期埃及木乃伊棺椁。

这种"以柔克刚"的连接技术,使河姆渡建筑在潮湿环境中保持千年不腐。更深远的影响在于,榫卯工艺经春秋战国时期的家具应用、唐宋时期的建筑升华,最终成就了紫禁城等木构建筑奇迹,成为中华文明独特的工艺基因。

当考古学家拂去历史的尘埃,河姆渡文化的三大发明依然闪耀着智慧的光芒。耒耜农业使人类首次掌握粮食生产的主动权,干栏建筑重构了人与自然的共生关系,榫卯工艺则定义了东方美学的物质载体。这些发明不是孤立的技术突破,而是构成了一个完整的文明生态系统——从物质生产到空间营造,从技术革新到审美表达,河姆渡人用七千年的时间,为人类文明写下了一部充满诗意的生存指南。这种源于自然、归于智慧的创造精神,至今仍在长江流域的稻田与屋檐下静静流淌。