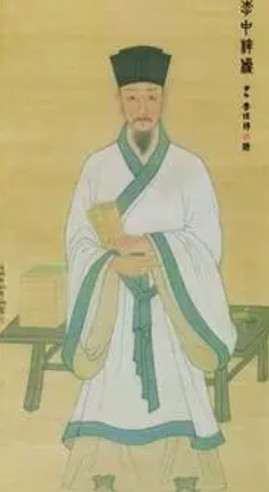

在明末清初的江南大地上,李中梓(1588-1655)以“士材学派”宗师的身份,在医学领域留下了浓墨重彩的一笔。然而,这位被后世尊为“一代名医”的浦东惠南镇人,其文学造诣与医德思想同样闪耀着独特的光芒。他的著作不仅是中医理论的集大成者,更以深入浅出的文字、严谨的逻辑结构,成为明清时期江南医学普及的典范,其文学价值与医学成就相辅相成,共同铸就了中医文化史上的丰碑。

一、医书中的文学之美:从《内经知要》看医理与文心的交融

李中梓的文学成就,首先体现在他对医学经典的创造性阐释中。其代表作《内经知要》以“精要”为核,将《黄帝内经》中晦涩难懂的经文提炼为“道生、阴阳、色诊、脉诊、脏象、经络、治则、病能”八类,每类均以“原文+注释+阐析”的结构呈现。这种编排方式不仅展现了李中梓对中医理论的深刻理解,更彰显了其文学功底——他以简洁明快的语言,将复杂的医理转化为通俗易懂的文字,使《内经》从“医家之书”变为“大众之典”。

例如,在阐释“阴阳”时,他引用《素问·阴阳应象大论》“阴阳者,天地之道也”,并附注:“阴阳者,一分为二也。”随后以“天为阳,地为阴;日为阳,月为阴”等日常事物类比,使抽象概念具象化。这种“以经解经、以事明理”的写作手法,既保留了经典的权威性,又赋予其时代生命力。清代名医薛生白在为《内经知要》作序时盛赞:“其言简而意赅,其理深而趣显,真医林之津梁也。”这一评价,恰是对李中梓医理与文心交融的最好注脚。

二、医学普及的文学实践:《医宗必读》的架构与表达

如果说《内经知要》是李中梓对经典的“精炼”,那么《医宗必读》则是他对中医体系的“重构”。这部十卷本的综合性医书,以“理、法、方、药”为纲,系统梳理了中医基础理论、诊断方法、药物应用及临床案例。其文学价值在于,李中梓以“医者亦须通文”的理念,将医学知识转化为具有逻辑美与节奏感的文字。

在卷首《读〈内经〉论》中,他以排比句式强调医者素养:“精深儒典,洞彻玄宗,通于性命之故,达于文章之微……”这种骈散结合的文体,既体现了儒家“修身齐家治国平天下”的济世情怀,又暗合中医“天人合一”的整体观。而在论述具体病证时,他则采用“案例+分析+方剂”的叙事结构,使枯燥的医案变得生动可读。例如,在“中风”篇中,他记录了一则“张某,中年,猝然昏仆,口眼歪斜”的病例,随后以“辨其脉象弦滑,知为风痰上扰”分析病因,最后给出“涤痰汤加天麻、钩藤”的方剂。这种“病-理-方”的连贯叙述,使读者既能理解医理,又能掌握临床技巧。

三、医德思想的文学表达:从《不失人情论》看医患关系

李中梓的文学成就,更体现在他对医德思想的深刻阐述中。在《医宗必读·不失人情论》中,他以“病人之情、旁人之情、医人之情”为框架,系统分析了医疗活动中的人际关系。这一理论不仅具有医学价值,更以文学化的语言展现了医者的人文关怀。

他描述“病人之情”时写道:“故隐病状,试医以脉。”短短八字,便勾勒出患者对医者的试探心理;而在批判“医人之情”时,他则以犀利的笔触揭露庸医的陋习:“花言巧语,欺诈患者;嫉妒成性,排挤同行。”这种直指人心的批判,既是对医界乱象的警示,也是对医者职业道德的呼唤。更令人称道的是,他以“行方智圆心小胆大”八字箴言,将医德要求凝练为可操作的准则:“行方”指坚守原则,“智圆”指灵活应变,“心小”指谨慎细致,“胆大”指果断决策。这一理论不仅被后世医家奉为圭臬,更成为中医文化中“仁心仁术”的生动写照。

四、文学传承与学派影响:从士材学派看医道文心的延续

李中梓的文学成就,最终通过其著作与教育实践,形成了影响深远的士材学派。他的门生沈朗仲、马元仪、尤在泾等,不仅继承了其医学思想,更延续了其文学风格。例如,尤在泾在《伤寒贯珠集》中,以“条分缕析、言简意赅”的文体阐释《伤寒论》,被后世誉为“继李士材后又一医学大家”;而马元仪在《医论》中,则以“寓理于案、以案明理”的方式记录临床经验,使医学知识更具可读性。

这种文学与医道的双重传承,使士材学派成为明清时期江南医学普及的核心力量。据统计,李中梓的著作在清代有刻本40余种,石印本、排印本不计其数,其影响甚至远播海外。日本江户时代,其《医宗必读》被译为日文,成为汉方医学的重要参考书;而在欧洲,18世纪法国汉学家杜赫德在《中华帝国全志》中,也专门介绍了李中梓的医学思想,称其为“中国医学的集大成者”。