心即理的真正含义并不是肤浅的“心”就是“理”的意思。

心即理的理论基础是物我一体论,即身、心、意、知、物是浑然一体的,不可以相互独立的存在。身的主要功能为视、听、言、动;心的主要功能为映照;身是心感知物的媒介;意就是心通过身对物的感应;感应到灵明之处便是知;物就是能够被身心感应的事物。

王阳明认为,人对外物的认知是一种本能,心的本体就是“至善”。将这种本能发挥到极致就能够心如明镜,映照万物,此时的心便是天理。所以,我们可以从物我一体论和心体至善两个角度去理解心即理的真正含义。

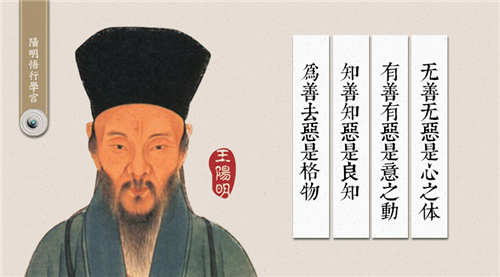

在心即理的理论基础上,王阳明还提出知行合一论。知行合一论的基础上又提出本体工夫论等哲学理论。晚年,王阳明将其理论概括为“致良知”三个字。

鉴于朱学格物致知的教训,王阳明主张心即理,并据此提出知行合一的口号,决心创立良知之学,从而用一种注重身心修养的学说来取代朱熹沉溺词章、务外遗内、博而寡要、支离决裂的格物致知说。

在他看来,格物没有内外彼此之分,因此格物是格心之物,是去其心之不正,以本体之正。王阳明的格物便不是朱熏即物穷理的求知方法,而更偏重于为善去恶的内心涵养,从而使格物与致良知完全吻合起来。

这种新的格物说,正包括了他的所谓心即理、知行日一致良知的心学观点。

所谓心即理,在王阳明看来,就是不能像朱熹那样将心与理分而为二,从而导致知与行、学问与修养的分离。为此,他继承和发挥了陆九渊的心即理的思想,以为宇宙万物的规严皆归于吾心判断的范畴,并由此说明进行道德修养只要求之于心,于心上下功夫就够了。

什么是心

孟子说:“心之官则思”。心的功能是思考。

王阳明说:“这视听言动,皆是汝心。汝心之视发窍于目。汝心之听发窍于耳。汝心之言发窍于囗。汝心之动发窍于四肢。”

视、听、言、动等行为,都是发自于心。你的心要视,就发窍于眼睛;你的心要听,就发窍于耳朵;你的心要言,就发窍于口;你的心要动,就发窍于四肢。

综合孟子和王阳明的说法,躯体里边那个能够思考,能够控制躯体六根眼、耳、鼻、舌、身、意的存在就是心。有这个心的存在,它可以控制躯体的六根,人就是生的;没有这个心的存在,躯体的六根没有了控制,这具躯体就是死的。

所谓汝心,亦不专是那一团血肉。若是那一团血肉,如今已死的人,那一团血肉还在。缘何不能视听言动?所谓汝心,却是那能视听言动的。

很显然,心学的心不是人体那一团血肉,不是指推动血液循环的心脏器官。否则已死的人,他的心脏器官还在,但是他不能够视、听、言、动了。你的心,就是指那个能够主宰眼睛视、耳朵听、口言、四肢行动的东西。

打个比喻,人的躯体就像一套衣服,是谁或者什么东西穿着躯体这件衣服,那就是心。这个心,人得之则生,失之则死。

什么是理

什么是理?这个理是天理,不是歪理。那什么是天理?

这要追溯到北宋程颢的说法:“吾学虽有所授受,天理二字,却是自家体贴出来。”

他说自己也是师从于老师,他的老师是写《爱莲说》的周敦颐,至于“天理”这两个字,是自己体悟而创造出来的。

那就是说北宋二程(程颢、程颐兄弟)之前,没有天理这一说法。二程创造了天理一说,他们说“万物皆有一个理”,它“不为尧存不为桀亡”,没有“存亡加减”,理是永恒存在的。这个天理既能生物,又能统辖万物。它包含自然现象和社会现象的法则、原则、标准,它又是至善的。