1492年8月3日,西班牙巴罗斯港的晨雾中,三艘帆船缓缓启航。克里斯托弗·哥伦布站在"圣玛丽亚号"甲板上,手持西班牙王室授予的航海图,目光坚定地望向未知的西方。这场持续70天的航行,不仅改写了地理认知,更将两个原本隔绝的世界强行拉入同一历史进程——哥伦布发现的"新大陆",正是今天的美洲大陆。

一、航行背后的权力博弈:西班牙王室的战略抉择

哥伦布的远航并非个人冒险,而是西班牙王室精心策划的殖民扩张计划。15世纪末,伊比利亚半岛正处于地理大发现的前夜:葡萄牙已开辟绕过非洲通往印度的航线,西班牙则急需打破这一垄断。1485年,哥伦布向西班牙双王伊莎贝拉与斐迪南提交航海计划,承诺为王室带来"黄金、香料与基督教信仰"。经过七年谈判,1492年4月17日,西班牙王室签署《圣塔菲协定》,承诺授予哥伦布"海军上将"头衔及新发现土地总督权,并承诺其子孙永久享有10%的殖民地收益。

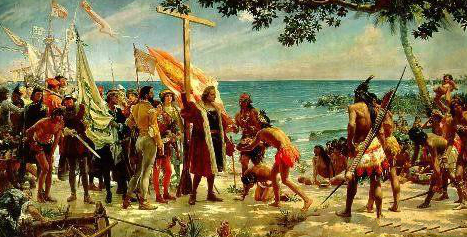

这种利益绑定机制,使得哥伦布的航行具有双重属性:既是科学探索,更是国家主导的殖民行动。西班牙王室为船队配备了90名水手、3个月的补给,以及象征王权的旗帜与武器——这些细节在哥伦布1492年10月12日的航海日志中有明确记载:"我以西班牙国王和女王的名义占领此岛,并竖立十字架。"

二、地理误判与历史必然:美洲发现的双重性

当哥伦布在巴哈马群岛的圣萨尔瓦多岛登陆时,他坚信自己抵达了亚洲东海岸。这种认知偏差源于两个关键因素:其一,当时欧洲地图学尚未完善,托勒密《地理学指南》中估算的地球周长比实际值小25%,导致哥伦布误判航程;其二,他携带的《马可·波罗游记》将日本描述为"黄金之岛",这种财富想象驱使他执着于寻找东方航线。

然而,历史的选择往往超越个人认知。在1492-1504年的四次航行中,哥伦布先后探索了加勒比海诸岛、中美洲海岸及南美洲北端,其航行范围覆盖现代巴哈马、古巴、牙买加、波多黎各等30余个国家和地区。尽管他至死都认为自己发现的是"亚洲西岸",但1499年亚美利哥·韦斯普奇的考察报告已明确指出这是"新大陆",德国地理学家马丁·瓦尔德泽米勒遂在1507年出版的《宇宙志》中首次使用"亚美利加"命名这片土地。

三、殖民体系的开端:新大陆的双重遗产

哥伦布的发现迅速引发连锁反应:1493年教皇亚历山大六世颁布《分割诏书》,将大西洋以西未知土地划归西班牙;1500年葡萄牙探险家卡布拉尔"意外"发现巴西,开启葡西两国对美洲的瓜分。这种殖民扩张带来深刻的历史影响:

文明冲突的加剧:据西班牙殖民档案记载,1492年海地岛约有100万泰诺人,到1548年仅存200人。殖民者带来的天花、麻疹等疾病,导致原住民人口锐减90%以上。

经济格局的重塑:波托西银矿(今玻利维亚)的发现使西班牙成为16世纪最大白银生产国,每年向欧洲输送300吨白银,引发全球价格革命。美洲的玉米、马铃薯传入中国,推动明清人口突破4亿;中国的丝绸、瓷器则通过马尼拉大帆船运往美洲,形成跨太平洋贸易网络。

文化认同的撕裂:殖民者强制推行基督教教育,导致美洲原住民语言消失率达80%。但抵抗从未停止:1521年阿兹特克帝国在库奥赫特莫克领导下坚持巷战,1533年印加帝国皇帝阿塔瓦尔帕被绞杀前仍拒绝皈依基督教。

四、历史评价的嬗变:从英雄到争议人物

哥伦布的形象随时代变迁不断重构:

16世纪:西班牙将其视为"发现者",1892年芝加哥世博会建造30米高的哥伦布纪念塔,庆祝发现400周年。

19世纪:美国借"哥伦布日"强化国家认同,1893年芝加哥世博会期间,27个州宣布该日为法定假日。

20世纪:后殖民理论兴起,学术界开始批判"发现"叙事。1992年美洲原住民在巴塞罗那世博会抗议,要求将"哥伦布日"改为"原住民抵抗日"。

这种评价分化折射出历史认知的进步:我们不再将殖民扩张简化为"文明传播",而是更关注其背后的暴力与剥削。正如历史学家霍华德·津恩在《人民的历史》中所言:"哥伦布的航行开启了欧洲对美洲的征服,这种征服不是通过和平贸易,而是通过战争、奴役与种族灭绝。"