明宣宗朱瞻基与孝恭章皇后孙氏的爱情故事,在史书与野史的交织中显得格外耐人寻味。这位以“书画家”“促织天子”著称的帝王,为何对孙氏始终如一?从青梅竹马的情愫到宫廷权谋的博弈,这段关系背后,既有个人情感的投射,也暗含封建王朝的权力逻辑。

一、青梅竹马:从宫廷养育到情感萌芽

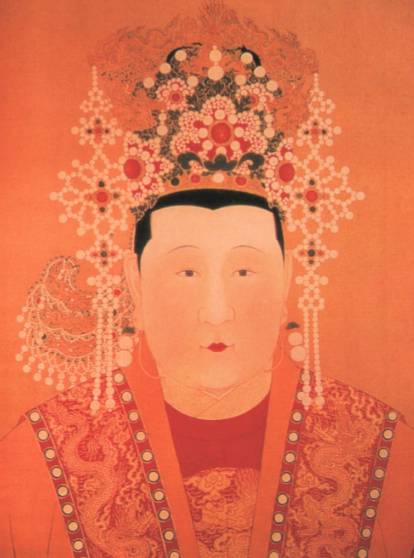

孙氏的入宫,始于一场“家族联姻”的精心布局。其父孙忠任永城主簿,孙氏自幼以美貌聪慧闻名乡里。朱瞻基的外祖母彭城伯夫人返乡时听闻其名,将其带入宫中由太子妃张氏抚养。这一安排,使孙氏与朱瞻基自幼相伴,形成“两小无猜”的情感基础。史载孙氏“德义之茂,冠于后宫”,其温婉性格与朱瞻基的洒脱形成互补,成为他苦闷时的“解语花”。

朱棣为朱瞻基选妃时,本欲立孙氏为正妻,但为避免外戚专权,最终选择济宁胡善祥为太孙妃,孙氏仅为嫔。这一安排虽令朱瞻基不满,却为孙氏日后的崛起埋下伏笔——她以“妾室”身份隐忍,反而激发朱瞻基的愧疚与保护欲。

二、母以子贵:权力博弈中的情感筹码

朱瞻基对孙氏的偏爱,在子嗣问题上达到顶峰。胡皇后虽贤惠,却仅生两女;而孙氏于宣德二年(1427年)诞下长子朱祁镇(即明英宗),彻底扭转局势。然而,关于朱祁镇的生母,史书存在争议:

主流观点:以《明实录》为代表,认为朱祁镇确为孙氏所生;

野史记载:如《寓圃杂记》称孙氏“阴取宫人子为己子”,通过杀害宫女、隐瞒真相实现“母以子贵”。

无论真相如何,朱瞻基在此事中的态度耐人寻味。他迅速册立朱祁镇为太子,并在次年废黜胡皇后,改立孙氏为后。这一系列操作,既符合“立嫡以长”的礼法,也满足了他对孙氏的补偿心理。史学家王锜曾言:“宣宗之废后,实为孙氏一人之私欲。”但更深层的原因,或许是朱瞻基试图通过立孙氏为后,巩固自己与青梅竹马的情感纽带,对抗封建礼教对婚姻的束缚。

三、情感依赖:乱世中的精神支柱

朱瞻基对孙氏的宠爱,不仅体现在册封仪式上,更贯穿于政治危机中。宣德十年(1435年)朱瞻基驾崩后,孙氏以太后身份辅佐幼主朱祁镇。正统十四年(1449年)“土木堡之变”爆发,朱祁镇被瓦剌俘虏,孙氏果断采纳于谦建议,立朱祁钰为帝,化解明朝存亡危机。这一决策展现其政治智慧,也印证了朱瞻基生前对她的信任——他深知孙氏既能守护朱家江山,又能维系宫廷稳定。

此外,孙氏对朱瞻基其他子女的态度也值得玩味。她虽非朱祁镇生母(若按野史),却始终以母职自居,甚至在朱祁镇复位后,默许其恢复胡皇后尊位。这种超越血缘的宽容,或许正是朱瞻基倾心于她的原因:在权力斗争残酷的宫廷中,孙氏提供了难得的情感安全感。

四、权力镜像:帝王爱情的现实底色

朱瞻基对孙氏的专宠,本质是封建帝王对“完美配偶”的塑造。孙氏兼具美貌、智慧与隐忍,既能满足他对青梅竹马的情感幻想,又能作为政治盟友应对危机。相比之下,胡皇后虽贤德,却缺乏与朱瞻基的情感共鸣;其他妃嫔则因出身或性格未能获得长期宠爱。

值得注意的是,朱瞻基的“专情”也带有时代局限性。他废黜胡皇后时,曾以“无子”为由,却忽视胡氏当时年仅二十余岁,仍有生育可能;他赐予孙氏金宝(皇后印玺),打破“皇贵妃无宝”的祖制,实为特例。这些行为表明,他的“爱情”始终服务于皇权稳定,而非纯粹的个人情感。