在法国文学史上,亚历山大·大仲马与亚历山大·小仲马这对父子,以同名共姓的独特身份,书写了一段跨越浪漫主义与现实主义的文学传奇。他们的关系不仅是血缘的联结,更是艺术理念、人生轨迹与社会责任的深刻对话。

一、同名之下的身份困境:私生子的文学突围

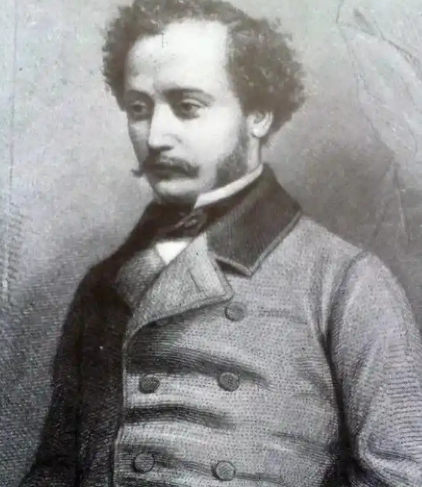

小仲马(1824—1895)是大仲马(1802—1870)与女裁缝卡特琳娜·拉贝的私生子。大仲马成名后,为跻身巴黎上流社会,将母子二人安置在帕西乡村,却始终未承认拉贝的妻子身份。直到小仲马七岁时,大仲马才通过法律手段获得抚养权,但随即将其送入寄宿学校。在《克莱芒索事件》中,小仲马回忆道:“同学们辱骂我是‘杂种’,我因不堪凌辱而与人打架。”这种身份歧视在他心中埋下对娼妓社会的憎恶——他目睹父亲情妇伊达·费里埃的傲慢,更痛感母亲作为私生子母亲的卑微。

与父亲沉迷历史传奇不同,小仲马选择直面现实。他拒绝借父名上位,曾言:“我不想站在你的肩膀上摘苹果。”1848年,他根据与交际花玛丽·杜普莱西的恋情创作《茶花女》,以“玛格丽特”的悲剧揭露上流社会的虚伪。这部小说不仅开创法国文学“落难女郎”传统,更成为社会问题剧的里程碑。1852年话剧版首演时,小仲马发电报给流亡布鲁塞尔的大仲马:“第一天的盛况,足以令人误以为是您的作品。”大仲马回电:“孩子,我最好的作品就是你。”这声迟来的认可,标志着父子从身份隔阂到艺术认同的转变。

二、艺术分野:历史浪漫与现实批判的对话

大仲马以《三个火枪手》《基督山伯爵》构建英雄史诗,其作品充满冒险精神与历史想象;小仲马则聚焦当代社会,通过《私生子》《放荡的父亲》等剧作,解剖家庭伦理与道德危机。这种差异源于他们的创作动机:大仲马为名利而写,曾坦言“戏剧是获得名利的方式”;小仲马则视文学为“完善道德的工具”,宣称“任何不有益的文学都是病态的”。

在《茶花女》中,小仲马将个人情感升华为社会批判。玛格丽特为爱人牺牲却遭误解,最终在阿尔芒父亲的道德绑架下绝望死去。这一情节暗合小仲马对父亲风流史的反思——大仲马晚年因情妇众多而贫困潦倒,小仲马则终身节制情欲,强调婚姻的神圣性。他在《克洛德的妻子》中写道:“真正的爱情使人变得美好。”这种对纯爱的歌颂,与父亲笔下“为复仇不择手段”的基督山伯爵形成鲜明对比。

三、文学传承:从私生子到法兰西院士的蜕变

尽管童年饱受创伤,小仲马仍继承了父亲的文学基因。他像大仲马一样勤奋,每天写作十小时;又像母亲拉贝一样坚韧,在寄宿学校的屈辱中培养出自省能力。1875年,他以《福朗西雍》等作品当选法兰西学院院士,成为首位获此殊荣的剧作家。颁奖词称:“他以道德勇气撕开社会的伪装,让光明照进黑暗的角落。”

小仲马的社会影响力远超文学范畴。他推动法国通过《反卖淫法》,设立“道德联盟”救助失足女性。1895年去世时,巴黎万人空巷送葬,其墓地距茶花女原型玛丽·杜普莱西之墓仅百米。这种安排恰似他一生的写照:既无法摆脱父亲的阴影,又以独立人格开辟了新天地。

四、历史回响:大小仲马的文化象征意义

在文学史上,大小仲马代表两种创作范式:大仲马是浪漫主义的化身,其作品满足大众对英雄与冒险的想象;小仲马则是现实主义的先驱,他撕开上流社会的伪善,为底层发声。这种对立统一,使“仲马”成为法国文学的复合符号。

在中国,林纾1897年翻译的《巴黎茶花女遗事》引发轰动,鲁迅曾回忆:“班里女生读后皆潸然泪下。”而大仲马的《基督山伯爵》则成为复仇叙事的经典模板。大小仲马的作品共同塑造了中国读者对法国文学的认知,他们父子关系中的张力与和解,也暗合中国文化中“孝道”与“个性”的永恒命题。

从私生子到文学巨匠,小仲马用一生证明:真正的传承不在于姓氏的重复,而在于精神火种的点燃。当我们在巴黎蒙马特公墓瞻仰大小仲马的墓碑时,看到的不仅是两段人生轨迹的交汇,更是一个时代对人性、道德与艺术的深刻叩问。