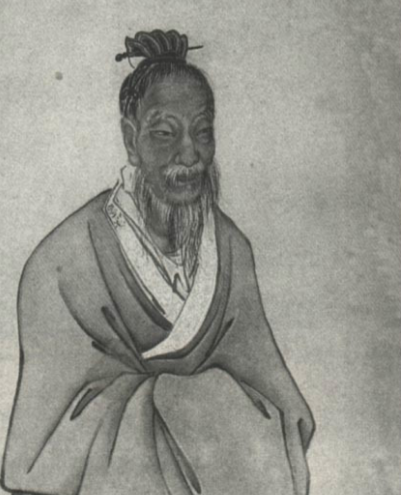

在中国历史长河中,"召公姬奭"作为西周初年最具影响力的政治家之一,其姓名读音的准确性不仅关乎历史人物形象,更折射出汉字文化传承的严谨性。然而,现代人常因字形相似或方言影响,将其误读为"zhào gōng shuǎng",这一现象折射出文化传承中的断层与误解。

一、姓氏正音:从字形到字源的考据

"召"字作为姓氏时,其正确读音为shào(第四声),这一结论在《新华字典》《现代汉语词典》等权威工具书中均有明确标注。该读音可追溯至西周时期,召公姬奭的封地"召"位于今陕西岐山西南,其"召"字在甲骨文中即读作shào,与"邵"字同源。而"zhào"作为召的另一读音,仅用于傣族姓氏或特定地名,与召公无关。

"奭"字的读音争议更为突出。该字在《说文解字》中释为"盛也",引申为光明盛大之意,其正确读音为shì(第四声),与"是"同音。这一读音在《史记·燕召公世家》《淮南子·泰族训》等古籍中均有佐证,如《史记》载"召公奭可谓仁矣",明确标注"奭"读shì。现代学者通过出土青铜器铭文研究,进一步证实了这一读音的准确性。

二、历史误读:从文字演变到文化断层

召公姬奭的读音误传,源于多重历史因素:

字形混淆:"召"与"招"字形相近,易被误读为zhāo;"奭"因笔画繁复,常被误认为"爽"的异体字,导致shuǎng的误读。

方言影响:在部分方言区,shào与zhào、shì与shuǎng的发音界限模糊,进一步加剧了读音混乱。

文化断层:近代白话文运动后,古音传承逐渐弱化,加之简化字推广,导致许多人对古籍中的生僻字读音产生陌生感。

这种误读不仅影响历史人物形象的传播,更可能引发文化误解。例如,将"召公"误读为"zhào公",会削弱其作为周王室重臣的庄重感;将"奭"误读为"shuǎng",则与召公"仁政爱民"的历史评价形成反差。

三、文化正音:从学术研究到公众传播

为纠正这一历史误读,学界与文化机构已开展多项工作:

古籍整理:在《点校本二十四史修订本·史记》中,专家对"召公奭"的读音进行了详细注音,并附考证说明。

教育普及:中小学历史教材明确标注"召公姬奭(shào gōng jī shì)",并通过配套音频资料强化正确读音。

媒体传播:央视《百家讲坛》在讲解西周历史时,特邀语言学家现场示范正确读音;抖音、B站等平台的文化类UP主也通过短视频形式进行科普。

以召公"甘棠遗爱"的典故为例,正确读音的传播有助于还原历史场景:当现代人吟诵《诗经·甘棠》"蔽芾甘棠,勿翦勿伐,召伯所茇"时,准确的shào gōng shì读音能让人更真切地感受到三千年前召公在棠梨树下断案理政的仁者风范。

四、文化传承:从正音到精神的延续

召公姬奭的读音考辨,不仅是语言学的课题,更是文化传承的缩影。其"仁政爱民"的思想,通过《甘棠》诗篇流传至今,成为中华文明"民本"传统的重要载体。例如,陕西岐山召公祠内,游客在参观时若能准确读出"召公姬奭"的姓名,便能更深刻地理解祠内"甘棠树"所承载的历史记忆。

从语言正音到精神传承,这一过程揭示了文化延续的内在逻辑:只有先准确还原历史符号的原始形态,才能深入挖掘其背后的文化价值。正如召公在棠梨树下留下的政绩,正确的读音如同那棵甘棠树,既是历史的见证,也是文化的根基。

在全球化时代,文化正音的意义愈发凸显。当我们向世界讲述中国故事时,从"召公姬奭"到"孔子""老子",每一个历史人物的正确读音,都是中华文明独特性的生动注脚。让历史的声音穿越时空,让文化的基因代代相传,这正是正音运动最深远的意义。