战国初期,魏国政治家李悝以“废世袭、行法治、富国强兵”的变法运动成为法家始祖,其编撰的《法经》更被视为中国第一部成文法典。然而,这位打破周代“礼治”传统的改革者,其学术渊源却可追溯至儒家宗师孔子——李悝的老师,正是孔子门下以“诗礼之教”闻名的子夏。

一、学术脉络:从孔门十哲到法家鼻祖的师承链

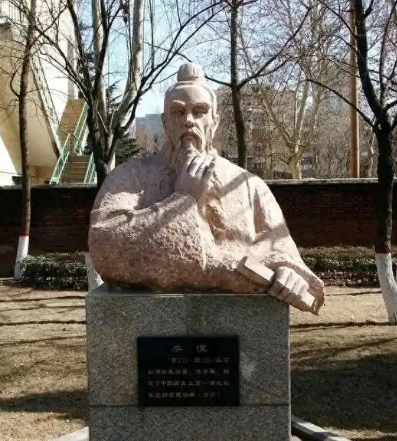

子夏(卜商,约公元前507年—前400年)是孔子晚年最器重的弟子之一,位列“孔门十哲”,以精通《诗经》《春秋》著称。他提出“仕而优则学,学而优则仕”的教育理念,主张通过礼法结合规范社会秩序,这种思想为法家“以法治国”提供了理论雏形。子夏晚年定居西河(今山西、陕西交界),广收门徒,形成“西河学派”,其弟子中既有儒家学者,也有法家实践者。

李悝(前455年—前395年)的学术传承路径清晰可考:他师从子夏的弟子曾申,属于孔门第三代传人。尽管曾申在历史记载中较为模糊,但李悝的变法思想与子夏的学术主张高度契合。例如,子夏强调“君子信而后劳其民”,主张通过制度约束权力;李悝则提出“食有劳而禄有功”,以法律废除世袭特权,二者均体现对“规则至上”的追求。

二、政治实践:儒家理念与法家手段的融合

李悝的变法实践,展现了儒家伦理与法家技术的微妙平衡。他主持的魏国变法包含三大核心:

废除世袭,选贤任能

李悝将无功而食禄的贵族称为“淫民”,主张“夺淫民之禄以来四方之士”,这一政策直接挑战周代“世卿世禄”制度。其思想根源可追溯至子夏“学而优则仕”的选拔观,但通过法律手段将伦理主张转化为政治制度。

经济改革:尽地力与平籴法

李悝要求农民“必杂五种,以备灾害”,并建立国家粮食储备制度,通过“平籴法”平衡市场粮价。这种“民本”思想与子夏“君子惠而不费”的仁政理念一脉相承,但以法律条文固化政策,体现法家“以法治民”的特征。

编撰《法经》:成文法的里程碑

李悝制定的《法经》包含《盗法》《贼法》《囚法》《捕法》《杂法》《具法》六篇,是中国第一部系统化法典。其立法原则“刑不上大夫”虽保留等级色彩,但通过明确罪刑对应关系,为后世“法律面前人人平等”奠定基础。子夏曾言“礼不下庶人,刑不上大夫”,李悝的立法实践可视为对这一思想的制度化重构。

三、历史争议:儒家门徒为何成为法家始祖?

李悝的师承背景与变法实践之间的矛盾,引发后世学者持续讨论。关键在于理解战国时期学术思想的嬗变:

子夏学派的“实用转向”

西河学派地处魏国边境,长期与秦国交战,子夏及其弟子需面对“礼治”在乱世中的局限性。李悝的军事经历(曾任上地守,多次击败秦军)使其深刻认识到制度刚性比道德感化更有效,从而推动学术思想向“法治”转型。

魏文侯的用人策略

魏文侯以子夏为“帝师”,同时重用吴起、李悝等法家人才,形成“儒法并用”的治国模式。这种政治需求促使子夏学派主动吸收法家思想,李悝的变法正是这种融合的产物。

学术演进的内在逻辑

儒家“礼治”与法家“法治”并非完全对立。子夏提出的“礼法结合”思想,为李悝提供了理论过渡空间。例如,李悝在废除世袭制时,仍保留“爵位世袭”但“官职任免”的混合模式,体现对传统制度的渐进改革。