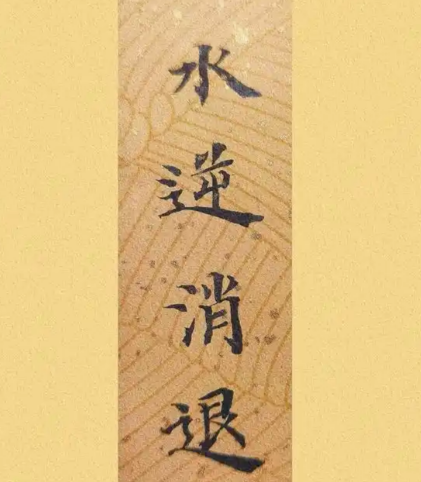

在当代网络语境中,“水逆”常被赋予运势不顺的隐喻,但若追溯至古代,这一概念实则包含两层含义:一是天文学中水星逆行的自然现象,二是中医语境下因水液代谢失衡引发的“水逆证”。古人通过天文观测、水利工程与医药智慧,构建起一套独特的“水逆”应对体系,既包含对宇宙规律的探索,也蕴含对生命健康的守护。

一、天文“水逆”:观测与仪式中的敬畏与调和

古代中国对天象的观测可追溯至商周时期,水星因运行轨迹特殊,常被赋予特殊意义。当水星出现逆行时,古人认为这是天地气机紊乱的征兆,可能引发自然灾害或社会动荡。为调和这种“异常”,古人发展出两套应对策略:

精密观测与历法修正

汉代《甘石星经》已系统记录水星运行规律,张衡在《灵宪》中更提出“天体运行,有常无常”的辩证观,认为水星逆行虽异常,但仍遵循宇宙总规律。古人通过持续观测修正历法,如唐代僧一行制定《大衍历》,将水星会合周期精确至115.88日,使农事活动与天象变化同步,减少“水逆”对生产的影响。

仪式性干预与心理安抚

在日食等极端天象发生时,古人会举行驱邪仪式。例如,百姓敲锣打鼓、射箭向天,或用铜镜反射阳光,试图“驱赶”吞噬太阳的“天狗”。这些仪式虽缺乏科学依据,却通过集体行动强化了社会凝聚力,将自然恐惧转化为文化认同。正如《周礼》所言:“以天和致四时之顺”,仪式本质是古人对宇宙秩序的主动调和。

二、医学“水逆”:五苓散的智慧与临床应用

中医典籍中,“水逆证”特指因脾胃阳虚导致的水液代谢紊乱,表现为口渴欲饮、水入即吐、小便不利等症状。张仲景在《伤寒杂病论》中首创五苓散,以“温阳利水”为核心理念,构建起治疗水液失衡的经典方剂。

方剂组成与配伍逻辑

五苓散由猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝五味药组成,其配伍体现“标本兼治”的智慧:

温阳:桂枝为君药,强壮心阳以气化水湿,同时温通脾肾之阳,使水液得以蒸腾循环。

健脾:白术为臣药,通过温补脾胃增强水液吸收能力,切断“湿气内生”的源头。

利水:茯苓、猪苓、泽泻为佐药,分别作用于中焦、下焦,形成“分消走泄”的排水通道,将多余水液通过小便排出。

明代医家江应宿曾用五苓散治愈一仆人“饮水即吐”之症,患者脉洪大浮滑,投药后“号叫不定”之症立解,印证了方剂对急性胃肠炎、妊娠呕吐等水逆证的疗效。

现代临床的拓展应用

五苓散的适应症已从传统水逆证扩展至代谢性疾病领域。例如,在肠易激综合征治疗中,医家将五苓散与葛根芩连汤合用,针对患者腹痛腹泻、口渴易汗、舌胖齿痕等症状,通过调节水液代谢与肠道菌群,显著改善代谢指标异常。此外,五苓散还被用于治疗特发性水肿、肝源性水肿等疾病,其“双向调节”特性(既治蓄水证,又治脱水症)在现代医学中仍具研究价值。

三、工程“水逆”:古代水利技术的创新与突破

除天文与医学领域,古人还通过水利工程解决“水逆”问题,即水流逆行或泛滥导致的灾害。从翻车到筒车,从桔槔到水转纺车,古代水利技术展现了人类对自然力量的巧妙利用。

提水机械的进化

翻车:汉代出现的翻车以人力或畜力为动力,通过链轮传动将水从低处提升至高处,其结构简单、适用性强,成为农田灌溉的主流工具。

筒车:唐代发明的筒车利用水流冲击水轮,带动竹筒循环提水,实现了“无动力”灌溉,大幅提高灌溉效率。

风力水车:宋代出现八帆式风力水车,利用风能驱动水轮,适用于风力资源丰富的地区,进一步拓展了水利技术的应用边界。

水能转化与综合利用

古人不仅利用水力提水,还将其转化为机械能,推动农业与手工业发展。例如:

水碓:汉代发明的水碓利用水力驱动杠杆与凸轮,实现舂米自动化,效率是脚踏碓的十倍。

水磨:唐代出现的水磨坊将水轮动力同时传递给水砻、水磨与水碓,实现稻谷脱粒、磨粉与舂米的一体化作业。

水转纺车:南宋发明的水转大纺车通过水力驱动纱锭旋转,是当时世界上最先进的纺纱机械,推动了纺织业的技术革命。