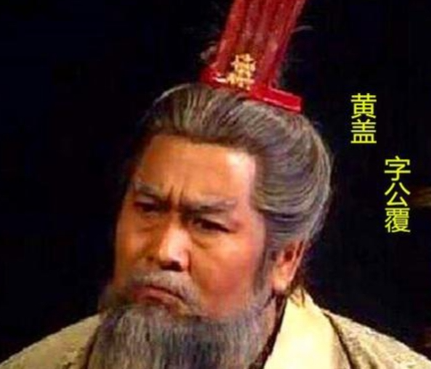

黄盖(生卒年不详),字公覆,零陵郡泉陵县(今湖南省永州市)人,是汉末三国时期孙吴政权的核心将领。他以“忠勇善战、智谋过人”闻名,尤其在赤壁之战中献“火攻计”大破曹军,成为扭转战局的关键人物。其一生历经孙坚、孙策、孙权三任主君,官至偏将军、武陵太守,被后世誉为“江表之虎臣”。

一、寒门出身:从郡吏到孙氏嫡系

黄盖出身寒微,早年丧父,家境贫寒,但志向远大。他自幼以砍柴为生,却坚持在劳作间隙读书习武,研习兵法韬略。其早年经历与《三国志》中“常以负薪馀间,学书疏,讲兵事”的记载吻合,展现了寒门子弟的坚韧与进取。

初平元年(190年),黄盖投奔孙坚,开启军旅生涯。他随孙坚南征北战,参与讨伐董卓、平定山越等战役,因作战勇猛、治军严明,逐渐升任别部司马。孙坚去世后,黄盖继续辅佐孙策、孙权,成为孙氏集团的重要支柱。他历任春谷、浔阳等九县守长,每到一地皆能“抑强扶弱,安定民生”,山越人纷纷归附,为孙吴政权稳固江东基业立下汗马功劳。

二、赤壁烽火:火攻计的策划与执行

建安十三年(208年),曹操率二十万大军南下,孙刘联军于赤壁对峙。黄盖在此战中提出“火攻”战术,成为扭转战局的核心人物。据《三国志》记载,他观察到曹军战船“首尾相连”,遂建议周瑜:“今寇众我寡,难与持久。然观操军船舰首尾相接,可烧而走也。”周瑜采纳其策,命黄盖筹备火攻。

为骗取曹操信任,黄盖遣人送伪降书,并准备数十艘蒙冲、斗舰,满载浸油柴草,外裹帷幕,后系走舸。交战当日,黄盖率船队假意投降,接近曹军水寨时突然点火,借东南风势直冲曹军连环船。火势蔓延至岸上营寨,曹军大乱,周瑜趁势率军进攻,奠定赤壁胜局。

此战中,黄盖身先士卒,虽中箭落水,仍被吴军救起。他的果敢与智谋,使孙吴以少胜多,成为三国史上经典战役。尽管《三国演义》中“苦肉计”的情节(如周瑜责打黄盖)缺乏正史依据,但黄盖“建策火攻”的历史贡献毋庸置疑。

三、镇抚四方:从武陵太守到边疆稳定器

赤壁之战后,黄盖因功拜武锋中郎将,后领武陵太守。建安十四年(209年),武陵郡蛮夷叛乱,攻打城邑。黄盖仅率五百兵马迎战,他故意放敌军半数入城,随后拦腰截击,大破叛军。此战以少胜多,展现其卓越的战术指挥能力。

此后,黄盖又平定长沙益阳县山贼,加偏将军衔。他治军严明,赏罚分明,所到之处“士卒皆争为先”,深受百姓爱戴。陈寿在《三国志》中评价他:“当官决断,事无留滞,国人思之。”这种务实作风,使黄盖成为孙吴政权稳定边疆的“定海神针”。

四、性格与影响:忠勇与智慧的化身

黄盖的性格特质可概括为三点:

忠勇:他历仕孙氏三代,始终“擐甲周旋,蹈刃屠城”,甚至在赤壁之战中冒死执行火攻计划,体现对主君的绝对忠诚。

仁爱:他治军严明却善待士卒,所到之处“扶弱除强”,百姓“安居乐业”,士卒“乐为其死”。

多谋:从火攻曹军到以少胜多平叛,黄盖善于根据战场形势调整策略,其军事才能被蔡景历赞为“焚舰如黄盖,百战百胜”。

黄盖的形象在后世文化中广泛流传。在《三国演义》中,他成为“苦肉计”的主角,民间谚语“周瑜打黄盖——一个愿打,一个愿挨”即源于此;在戏曲、评书中,他常以白须老将的形象出现,象征忠勇与智慧;湖南省洞庭湖一带的“黄盖湖”,亦因纪念其功绩而得名。

五、历史评价与遗产

黄盖的功绩得到历代史家的高度认可。陈寿称其为“江表之虎臣”,与程普、韩当、周泰等并列为孙吴核心将领;韦曜在《吴书》中记载其“辛苦备尝,然有壮志”,强调其寒门出身的奋斗精神;庾信在《哀江南赋》中以“落帆黄鹤之浦,藏船鹦鹉之洲”暗喻黄盖的赤壁之功,赋予其浪漫主义色彩。