在中国古代历史与文化的长河中,罗公远与不空三藏斗法的故事流传甚广,成为民间津津乐道的传奇。然而,当我们拨开历史与传说的迷雾,深入探究这段故事的真相时,会发现它更多是文化交融与宗教竞争的产物,而非真实发生的历史事件。

传说起源:民间想象与文学创作的交织

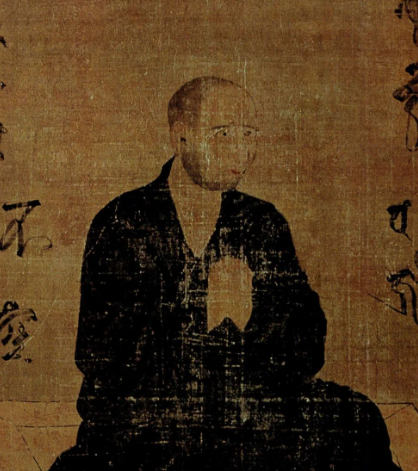

罗公远与不空三藏斗法的故事,主要源于民间传说和小说作品。在唐代,宗教信仰极为繁荣,道教与佛教并存且相互竞争。罗公远作为当时著名的道士,其道术高深,被誉为“神仙”;而不空三藏则是佛教密宗的杰出代表,精通佛法,被誉为“活佛”。两位高人的存在,使得他们的斗法故事更具吸引力,成为民间口耳相传的热门话题。

随着时间的推移,这些传说逐渐被文学创作所吸纳和加工。例如,《西游记》中的车迟国斗法情节,便被认为受到了罗公远与不空三藏斗法传说的启发。在小说中,孙悟空与虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位道士的斗法,充满了奇幻色彩,展现了道教与佛教之间的激烈竞争。这种文学创作不仅丰富了故事的内容,也进一步推动了传说的传播。

历史背景:宗教竞争与文化交融

唐朝时期,宗教信仰呈现出多元化的特点。道教作为本土宗教,得到了统治者的支持与推崇,出现了大量的真人、仙师、天师。同时,佛教也从印度传入中国,并逐渐本土化,形成了具有中国特色的佛教流派。密宗作为佛教的一个重要分支,在唐朝时期尤为兴盛,不空三藏便是密宗的杰出代表。

在这样的历史背景下,道教与佛教之间的竞争不可避免。为了争夺信徒和影响力,双方常常通过各种方式展示自己的神通和法力。罗公远与不空三藏作为各自宗教的代表人物,他们的斗法故事便是在这样的宗教竞争氛围中产生的。然而,这种竞争并非完全敌对,而是在相互借鉴与融合中共同发展。例如,罗公远精通道乐,而佛教音乐也在唐朝时期达到了很高的水平,两者在音乐文化上便有着相互借鉴与融合的痕迹。

故事内容:奇幻色彩与现实逻辑的碰撞

罗公远与不空三藏斗法的故事充满了奇幻色彩。据传说,两人曾进行过多次斗法,其中一次是不空三藏将御赐的袈裟收于盒中,设下重重法阵,让罗公远盗取。罗公远则施展道术,化狂风为巽风,加坎水定住八方,试图吹灭法灯。然而,不空三藏的法灯却凭借先师法器,又处守势,略占便宜。最终,罗公远通过加快火油燃烧的方式,让法灯看似熄灭,实则已灭多时,成功盗取了袈裟。

然而,这个故事在现实逻辑上却存在诸多疑点。首先,法术和神通在现实中并不存在,它们更多是人们想象中的产物。其次,即使我们假设法术和神通存在,那么罗公远与不空三藏的斗法也显得过于夸张和不合逻辑。例如,罗公远能够化狂风为巽风,加坎水定住八方,这样的法术已经超出了人类能力的范畴。而不空三藏的法灯则能够凭借先师法器,又处守势,略占便宜,这也显得过于神奇和不可思议。

真相探寻:文化价值与历史意义的解读

尽管罗公远与不空三藏斗法的故事并非真实历史,但它仍然具有很高的文化价值和历史意义。首先,这个故事反映了唐朝时期道教与佛教之间的竞争关系,为我们了解当时宗教信仰和文化氛围提供了重要参考。其次,这个故事也展现了民间对神秘力量的向往和崇拜,反映了人类对未知世界的探索和追求。

此外,罗公远与不空三藏斗法的故事还具有一定的文学价值。它作为民间传说和小说作品的素材,被不断加工和改编,形成了丰富多彩的故事情节和人物形象。这些故事不仅丰富了人们的文化生活,也传承和弘扬了中华民族的优秀传统文化。