五代十国时期,南唐画院待诏顾闳中以一幅《韩熙载夜宴图》惊艳后世,成为中国美术史上不可逾越的巅峰。这位江南画家以“目识心记”的绝技,将南唐中书侍郎韩熙载的夜宴场景化为永恒的艺术经典,其作品不仅展现了五代人物画的最高成就,更成为解读南唐政治生态与贵族生活的历史密码。

一、创作背景:政治博弈下的艺术使命

《韩熙载夜宴图》的诞生与南唐后主李煜的政治疑虑密不可分。据《宣和画谱》记载,韩熙载出身北方望族,因避祸南渡,在南唐官至中书侍郎。然而,这位才华横溢的官员因北方士人身份屡遭猜忌,尤其在南唐国势衰微之际,其政治抱负与李煜的统治焦虑形成尖锐矛盾。为自保,韩熙载故意纵情声色,夜夜笙歌,试图以“荒纵”形象麻痹后主。

李煜虽闻传言,仍不放心,遂命顾闳中与周文矩、高太冲潜入韩府窥探。顾闳中仅凭记忆,将夜宴场景以连环长卷形式复现,最终完成这幅纵28.7厘米、横335.5厘米的工笔绢本杰作。此画不仅消解了李煜的疑虑,更成为后世研究南唐政治、文化、艺术的珍贵史料。

二、艺术特色:时空交织的叙事诗篇

《韩熙载夜宴图》以屏风为界,将夜宴分为“听乐”“观舞”“休息”“清吹”“送别”五段,每段独立成章又浑然一体,形成“电影蒙太奇”般的叙事节奏。

人物刻画:形神兼备的心理学图谱

顾闳中以“战笔描”技法勾勒人物轮廓,线条圆劲中见方折,如韩熙载击鼓时鼓槌的顿挫感,恰似其内心矛盾的外化。全卷出现四十余人,身份、神态各异:新科状元郎粲倾身细听琵琶,太常博士陈致雍专注观舞,德明和尚背身合掌显尴尬,而韩熙载始终面带忧郁——擂鼓时双目凝视、听清吹时漫不经心,揭示其“韬光养晦”的复杂心态。

色彩运用:浓丽与雅致的平衡术

画面设色以朱红、石青为主调,仕女服饰与宾客青衫形成鲜明对比,床榻、屏风等器物则采用黑灰、深棕,既烘托人物又营造空间层次。例如“观舞”段中,王屋山身着绯红舞衣,在韩熙载的墨绿长袍映衬下更显灵动,而背景的素色屏风则避免喧宾夺主。

构图创新:屏风隔断的时空魔法

顾闳中突破传统留白构图,以六扇屏风分割场景,既暗示空间转换,又通过器物衔接保持连贯性。如“休息”段中,床榻上的红烛、堆叠的被褥暗示夜宴已至深夜,而“清吹”段中横吹的竹笛与竖吹的筚篥则通过乐器形态自然过渡场景。

三、历史价值:南唐盛衰的微观镜像

政治隐喻:声色背后的亡国之音

画中韩熙载的“荒纵”实为无奈之举。南唐后主李煜沉溺诗词,朝政腐败,贵族阶层普遍以声色逃避现实。顾闳中通过细节暗示时代危机:德明和尚的出现象征儒家伦理的崩塌,而韩熙载手中始终未展的折扇,则暗喻其“扇动风止”的无力感。

文化交融:多元艺术的视觉呈现

夜宴中的舞蹈、音乐、服饰均体现南北文化融合。王屋山所跳“六幺舞”源自西域,而舞伎的革带兜肚则受北方少数民族影响;琵琶演奏采用“轮指”技法,显示中原与西域音乐的交流。这些元素使画面成为五代文化大熔炉的缩影。

技法传承:从周昉到宋徽宗的桥梁

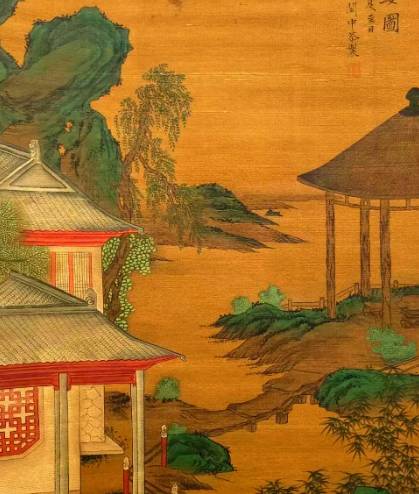

顾闳中继承唐代周昉“曲眉丰颊”的仕女画风,又融入李煜书法的顿挫笔意,形成独特的“战笔描”。其设色法直接影响北宋王希孟《千里江山图》,而屏风叙事结构则为张择端《清明上河图》所借鉴。

四、后世影响:从“谍画”到艺术圣典

《韩熙载夜宴图》初成时并未引起轰动,甚至未署名、钤印。直至宋代,它被收入内府,成为《宣和画谱》重点著录的作品。明清时期,画家如仇英、唐寅纷纷临摹,清代乾隆帝更在卷首题诗“画中真人真乃真”。20世纪后,张大千曾藏此画并临摹,其摹本现藏于台北故宫博物院,与北京故宫博物院藏本形成“一画双璧”。