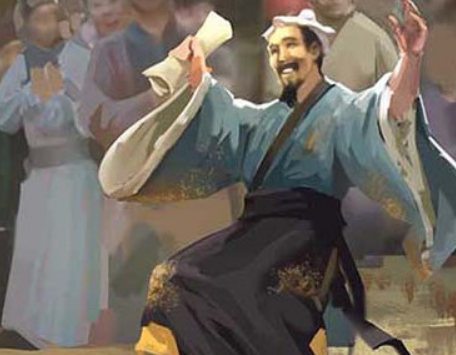

在《儒林外史》这部描绘封建社会知识分子群像的经典作品中,范进中举的故事尤为引人入胜。其中,主考官周进为何对范进的卷子看了三遍才最终决定录取,这一细节不仅展现了范进的才情与坚持,也深刻揭示了主考官周进的内心世界与科举制度下的复杂情感。

一、范进的坚持与困境

范进,一个年过半百仍孜孜不倦追求功名的读书人,他的生活困顿,却从未放弃科举之路。在54岁那年,他再次踏上考场,身着破旧的麻布直裰,面对人生的又一次挑战。他的坚持与不屈,是科举制度下无数读书人的缩影,也是打动主考官周进的重要因素之一。

二、周进的共鸣与同情

周进,作为范进的主考官,同样有着坎坷的科举经历。他曾在六十多岁时仍是个童生,饱受嘲笑与歧视。因此,当他在考场上看到同样境遇不佳的范进时,一种强烈的共鸣与同情油然而生。周进从范进的身上看到了自己曾经的影子,这种情感上的共鸣促使他更加仔细地审阅范进的卷子。

三、三遍阅卷的深层含义

周进对范进的卷子进行了三次审阅,每一次都带有不同的心态与视角。初次阅卷时,周进站在科举考试主考官的立场,以选拔人才的标准来审视范进的文章,但并未发现其特别之处。第二次阅卷时,周进开始从范进的文章中去努力寻找闪光点,这时的他已经对范进产生了同情之心,开始以一种更加宽容和理解的心态来看待范进的文章。而到了第三次阅卷时,周进已经是在认可了范进这个人的基础上,开始以一种欣赏的眼光去看待其文章。他发现范进的文章字字珠玑,乃天地间之至文。这种转变,不仅是对范进才情的认可,更是对与自己同病相怜者的提携与鼓励。

四、科举制度下的人性光辉

周进三阅范进之卷的故事,不仅展现了科举制度下读书人的艰辛与坚持,更揭示了人性中的善良与光辉。周进作为主考官,本可以凭借自己的权力与地位,对考生进行任意的评判与选择。但他却选择了以一种更加公正、宽容和理解的心态来对待每一位考生,尤其是那些与自己有着相似经历的考生。这种精神,不仅是对科举制度的超越,更是对人性美好的诠释。