北魏(386年—534年)作为南北朝时期北方首个统一政权,以鲜卑拓跋部为核心,通过百年征战结束五胡十六国割据局面,却在强盛时期因内部矛盾激化走向分裂。其覆灭并非单一事件所致,而是多重因素交织的结果,最终由权臣高欢与宇文泰的军事对峙直接引发政权崩塌。

一、北魏的崛起与强盛:从部落联盟到中原王朝

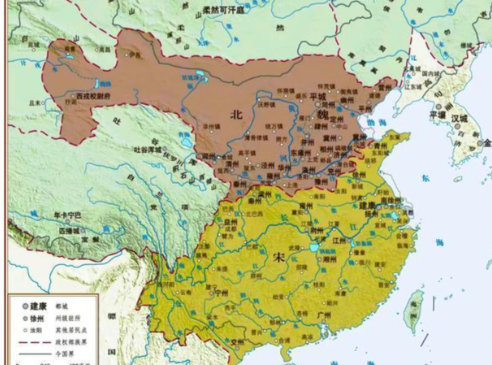

北魏的崛起始于拓跋珪重建代国。386年,拓跋珪在牛川称代王,后迁都盛乐,改国号为魏。通过击败后燕、北凉等割据势力,北魏于439年由太武帝拓跋焘完成北方统一,疆域北至蒙古高原,西达新疆东部,南抵秦岭-淮河一线。这一时期,北魏推行均田制、三长制,迁都洛阳后更以孝文帝改革全面汉化,改鲜卑姓为汉姓、禁鲜卑语、兴办儒学,试图通过文化融合巩固统治。

然而,改革触动了鲜卑贵族利益。六镇鲜卑(镇守北疆的军事贵族)因远离洛阳政治中心,未能享受汉化红利,反而因土地兼并和民族歧视问题积怨日深。523年,六镇起义爆发,北魏陷入长期内乱,为权臣崛起提供了土壤。

二、河阴之变:北魏衰亡的转折点

北魏后期,灵太后临朝称制,与孝明帝元诩的权力矛盾激化。528年,孝明帝密召尔朱荣(契胡族军事领袖)进京勤王,消息泄露后被灵太后毒杀。尔朱荣以“清君侧”为名率军攻入洛阳,发动河阴之变:屠杀灵太后、幼帝元钊及两千余名宗室大臣,彻底摧毁北魏中央政权。此事件后,尔朱荣虽被孝庄帝元子攸设计杀害,但其部将高欢、宇文泰分别掌控山东、关陇地区,北魏实际分裂为两大军事集团。

三、高欢与宇文泰的对峙:东魏与西魏的建立

河阴之变后,北魏政权名存实亡。534年,孝武帝元修不甘做高欢傀儡,率部西逃关中投奔宇文泰。高欢遂立元善见为帝,迁都邺城,史称东魏;宇文泰则毒杀孝武帝,拥立元宝炬为帝,建都长安,史称西魏。至此,北魏正式分裂为东西两政权。

东魏与西魏的对峙持续二十余年:

东魏:高欢家族通过控制傀儡皇帝维持统治,但内部矛盾尖锐。550年,高欢之子高洋废东魏孝静帝,建立北齐。

西魏:宇文泰推行府兵制,整合关陇汉族与鲜卑贵族势力,形成稳定的军事集团。557年,宇文泰侄子宇文护迫使西魏恭帝禅让,建立北周。

四、北魏覆灭的深层原因:制度性矛盾与民族融合困境

北魏的衰亡本质上是游牧文明与农耕文明冲突的产物:

军事贵族与汉化改革的矛盾:六镇鲜卑作为北魏立国根基,在汉化过程中被边缘化,其反抗直接动摇了政权稳定。

宗室与权臣的权力争夺:从河阴之变到孝武帝西逃,北魏皇室与军事贵族的斗争贯穿始终,导致中央集权崩溃。

经济基础的失衡:均田制虽缓解了土地矛盾,但未能解决鲜卑贵族与汉族地主的利益冲突,后期土地兼并问题复现。

五、历史余波:北周灭北齐与隋朝统一

北魏分裂后,北周通过改革逐渐崛起:宇文邕(周武帝)诛杀权臣宇文护,亲政后推行灭佛政策、整顿军备,于577年灭北齐,重新统一北方。581年,北周外戚杨坚篡位建立隋朝,589年南下灭陈,终结南北朝分裂局面。

北魏的覆灭标志着鲜卑族主导的北方政权退出历史舞台,但其制度遗产(如均田制、府兵制)被隋唐继承,民族融合的进程也为隋唐盛世奠定了基础。正如陈寅恪所言:“北魏汉化运动之重要者乃在文化之采借……其影响及于隋唐制度者实多。”北魏的历史,既是游牧民族南迁的悲歌,也是中华文明多元一体的见证。