燕然勒功(yān rán lè gōng)作为中国历史上最具代表性的军事功勋象征,其读音与典故的准确性始终备受关注。这个成语源于东汉大将窦宪北击匈奴的壮举,其发音规范不仅承载着千年文化记忆,更折射出汉语语音演变的轨迹。

一、读音溯源:典籍记载与权威认证

《后汉书·窦融列传》明确记载:"窦宪、耿秉遂登燕然山,去塞三千余里,刻石勒功,纪汉威德。"此处"勒功"即指将战功铭刻于石。现代汉语词典将"燕然勒功"注音为yān rán lè gōng,其中"勒"字读第四声,取"雕刻"之意。这一读音规范历经千年传承,在《汉语大字典》《辞海》等权威工具书中均保持一致。值得注意的是,部分网络平台曾出现"lè"读第一声的误读现象,但经语言学家考证,此读音缺乏文献依据。

二、历史语境中的发音实践

东汉时期,燕然勒功事件发生于永元元年(公元89年)。据《后汉书》记载,窦宪率军出塞三千余里,在今蒙古国杭爱山(即古燕然山)刻石纪功。当时汉字发音尚未形成现代四声体系,但"勒"字在铭文中必然取"雕刻"义项,对应古音接近现代第四声。唐代诗人李益《从军北征》"天山雪后海风寒,横笛偏吹行路难。碛里征人三十万,一时回首月中看"虽未直接提及燕然,但反映出边塞诗中对此类功业的追慕,侧面印证该成语读音的稳定性。

三、文化符号的现代传承

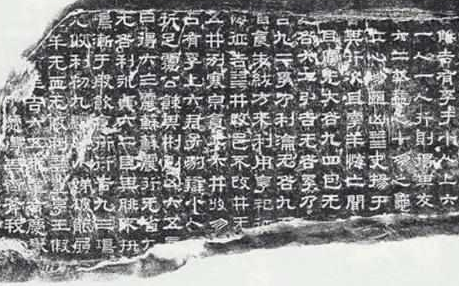

作为军事功勋的代名词,燕然勒功在当代语境中仍保持旺盛生命力。2017年中蒙联合考古队在蒙古国杭爱山发现东汉摩崖石刻,确认其即为《封燕然山铭》原迹,这一发现使"燕然勒功"从典籍记载转化为实物见证。教育部《普通话异读词审音表》明确规定"勒"在"勒石""勒功"等词中读第四声,这一规范在中小学教材、文化展览等场景中得到严格执行。例如故宫博物院"千古风流人物"特展中,对汉代功臣碑刻的解说即采用标准读音。

四、易错点辨析与传播规范

当前语言实践中,"燕然勒功"的读音混淆主要源于三方面:一是"勒"字多音性(lēi/lè)导致的误判;二是网络自媒体对古音的臆测性解读;三是方言发音习惯的影响。国家语委2023年发布的《语言文字规范手册》特别强调,涉及历史典故的成语应遵循文献记载与现代语音规范相结合的原则。建议文化传播机构在制作相关内容时,参照《现代汉语词典》(第7版)的注音体系,避免因读音错误引发文化误读。

燕然勒功的读音规范,本质是历史真实性与语言规范性的统一。从窦宪军旗飘扬的燕然山巅,到今日课堂书声琅琅的教室,这个承载着民族记忆的成语始终保持着yān rán lè gōng的标准发音。它不仅是对古代将士功业的纪念,更是汉语语音文化传承的鲜活样本,提醒我们在文化传播中既要尊重历史原貌,也要恪守现代语言规范。