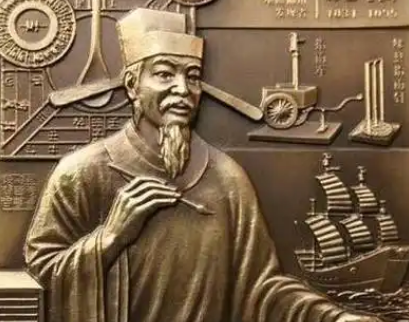

北宋时期,科学家沈括的婚姻生活因家暴事件成为历史谜题。这位以《梦溪笔谈》闻名于世的学者,竟长期遭受继妻张氏的暴力对待。张氏的暴戾行为不仅源于个人性格,更与权力结构、家庭矛盾及沈括自身的性格弱点密切相关。

一、权力失衡:家族联姻中的隐性压迫

张氏的暴戾行为与其家族背景密切相关。作为沈括顶头上司张蒭之女,这段婚姻本质上是权力与利益的联结。张蒭官至淮南路转运使,其家族势力远超沈括。这种权力不对等使张氏在婚姻中占据绝对主导地位,而沈括因仕途依赖岳父提携,不得不选择隐忍。例如,张氏诬告沈括长子沈博毅“凶逆暗昧事”,迫使沈括将嫡长子逐出家门,这一事件直接暴露了权力失衡对家庭关系的侵蚀。

张氏的暴力行为往往带有明确的权力宣示意味。她不仅对沈括实施家暴,更通过“拳打脚踢”“揪胡须”等肢体暴力,强化对丈夫的控制。这种行为模式在封建礼教下极为罕见,却因权力结构的扭曲而得以延续。沈括的“恍惚不安”与“投河殉情”反应,恰恰印证了这场婚姻中权力压迫的深刻影响。

二、情感错位:继母身份与家庭矛盾的激化

张氏的暴力行为与其继母身份密切相关。她对沈括前妻之子沈博毅的极端排斥,是家庭矛盾的核心爆发点。张氏不仅将沈博毅逐出家门,更在沈括暗中接济时“暴跳如雷”,甚至“跑到官府去胡搅蛮缠”。这种对继子的敌意,实则源于对家庭地位的焦虑——她试图通过驱逐前妻之子,彻底抹除沈括前一段婚姻的痕迹,巩固自身在家族中的权威。

张氏的暴力行为还包含对沈括的“情感惩罚”。她深知沈括对长子的愧疚,却故意通过折磨丈夫来强化自身控制力。例如,沈括“偷偷摸摸接济儿子”的行为被揭发后,张氏的暴力升级为“揪胡须扔地”,这种带有羞辱性的惩罚手段,既是对沈括“背叛”的报复,也是对其父权身份的瓦解。家庭矛盾的激化,最终演变为暴力循环。

三、性格弱点:沈括的隐忍与道德困境

沈括的懦弱性格是家暴事件持续的关键因素。他出身书香门第,深受儒家“家丑不可外扬”观念影响,面对张氏的暴力始终选择“不敢还手”“笑脸相迎”。这种隐忍态度非但未能平息矛盾,反而助长了张氏的暴戾。例如,张氏“揪胡须”事件中,沈括“儿女号泣而拾之,鬚上有血肉者”,却仍“不敢去岳父家商量‘退货’”,其软弱可见一斑。

沈括的道德困境进一步加剧了家暴的悲剧性。他既无法摆脱对张氏家族的权力依赖,又难以承受家暴带来的身心创伤,最终陷入“痛并快乐着”的扭曲心理。这种矛盾心理在张氏死后达到顶峰——他“恍惚不安”“投河自尽”,既是对暴力的病态依赖,也是对权力压迫的终极反抗。沈括的悲剧,本质上是封建士大夫在权力与道德夹缝中的集体困境。

四、社会镜像:家暴背后的性别与阶级叙事

张氏的家暴行为,折射出北宋时期性别与阶级关系的复杂性。在男权社会中,女性通过暴力反抗权力压迫的案例极为罕见,张氏的行为既是对传统性别角色的颠覆,也是对阶级压迫的极端回应。她的暴力既是个人性格的体现,更是社会结构矛盾的产物。

沈括的遭遇则揭示了封建士大夫的生存困境。他们既依赖家族联姻维系仕途,又难以承受婚姻中的暴力与屈辱。这种矛盾在沈括身上达到极致——他既是科学巨匠,又是家暴受害者;既是权力受益者,又是阶级压迫的牺牲品。张氏与沈括的婚姻悲剧,最终成为解读北宋社会权力关系的独特样本。

沈括与张氏的家暴事件,是权力、情感与性格交织的复杂叙事。张氏的暴力行为既是个人性格的极端化,也是权力失衡与家庭矛盾的产物;沈括的隐忍则暴露了封建士大夫在道德与生存间的艰难抉择。这场婚姻悲剧不仅属于个人,更折射出整个时代的结构性矛盾。当历史尘埃落定,张氏的暴力与沈括的泪水,共同构成了一幅关于人性、权力与社会的深刻图景。