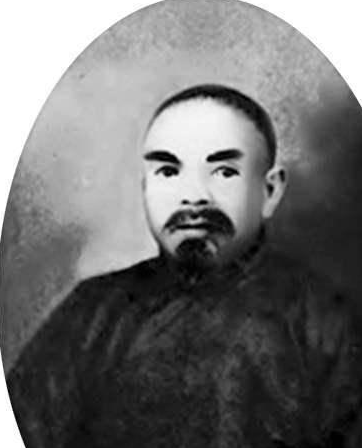

在清末民初的武林江湖中,河北沧州盐山县的李书文以“刚拳无二打、神枪李书文”的威名横扫华北,甚至被日本武道界视为“东亚武圣”。他一生比武无数,曾以大枪刺穿苍蝇而墙无痕,三枪连毙四名日本教官,更在擂台上两招击碎俄国拳王肋骨。然而,这位传奇宗师死后,中国武术界再未出现能复现其绝技者。这背后,既是个人天赋与时代机遇的共振,也是传统武术生态剧变的缩影。

一、李书文的“神技”密码:从极端训练到技击哲学

李书文的功夫根基,始于十二年如一日的“自虐式”训练。他每日往返师门时,一步一拳、一步一肘,连吃饭睡觉都忍不住比划招式;家门口碗口粗的枣树、槐树全被他震死,沙袋从50公斤打到300公斤不知打烂多少条;练枪时,他先扎粗树,再扎细枝,最终能扎铜钱眼、夜扎香火头,甚至用大枪刺死苍蝇而窗纸不破。这种近乎偏执的练习,使其八极拳“崩、撼、突、击”四劲合一,大枪“抽撤缠拿”如长江之水,势不可挡。

其技击理念更显独到。李书文认为“力不打功,劲与力有本质不同”,他融合《易筋经》《洗髓经》的柔劲与八极拳的刚猛,形成“以巧破千斤”的实战体系。1918年,他在奉军与日本教官冈本比武时,一掌击碎对方肩胛骨,却未取其性命——这既是遵守生死协议的克制,也是对“武德”的坚守。这种“杀人技”与“止戈术”的平衡,使其比武记录虽血腥却无偷袭暗算之嫌。

二、时代造神:民族危亡中的武术英雄化

李书文的传奇,与清末民初的特殊历史背景密不可分。1895年袁世凯天津小站练兵时,中国亟需通过武术展示国力。当日本教官伊藤太郎辱骂其为“东亚病夫”时,李书文以挑枪刺蝇绝技反击,三枪连毙四名日本武者,袁世凯当场高呼“神枪”。此战不仅奠定其江湖地位,更被赋予“以武报国”的象征意义。

1910年,俄国拳王马洛托夫在北京设擂,李书文一记“霸王挥鞭”将其击下台,裂其肋骨。此类事件在列强环伺的年代被反复传颂,李书文逐渐从“武术高手”升格为“民族英雄”。这种英雄化叙事,既掩盖了部分比武细节的夸张(如“枪刺苍蝇”可能存在艺术加工),也反映了当时社会对强者的迫切需求。

三、绝技断代:传统武术生态的崩塌

李书文死后,中国再未出现同等量级的武术宗师,原因有三:

训练体系瓦解

李书文的功夫依赖“以树为桩、以沙为靶”的极端环境,而现代城市无法复现。其弟子霍殿阁回忆,师傅练枪时“一滑大树,树皮掉落”,这种与自然对抗的训练方式,在钢筋水泥时代已无可能。

实战需求消失

清末民初,武术是穷苦百姓翻身的关键(如李书文因功夫被袁世凯重用),而今武术已退化为竞技或健身项目。1929年杭州国术大赛中,李书文弟子虽获佳绩,但传统“杀人技”因缺乏实战场景逐渐失传。

文化语境变迁

李书文时代,武术承载着“镇邪恶、御外侮”的集体记忆,而今更强调“修身养性”。其弟子刘云樵在台湾传授八极拳时,已将“千斤坠压趴烈马”等绝技转化为养生功法,技击性大幅削弱。

四、遗产与反思:从“神技”到文化符号

尽管绝技难复现,但李书文的精神遗产仍在延续。他创立的八极拳体系被列入湖南省非物质文化遗产,弟子霍殿阁成为末代皇帝溥仪的武术老师,刘云樵则培养了台湾军警界大批高手。2021年,“李书文八极拳”成为省级非遗,标志着其从个人绝技升华为文化符号。

李书文的传奇,本质是传统武术在民族危亡中的爆发式绽放。当时代不再需要“以武报国”,那些惊世骇俗的绝技自然会褪去神话色彩。但他的故事提醒我们:真正的武术精神,不在于能否“枪刺苍蝇”,而在于那份“疾恶如仇、光明磊落”的士人风骨——这,或许才是李书文留给后世最珍贵的遗产。