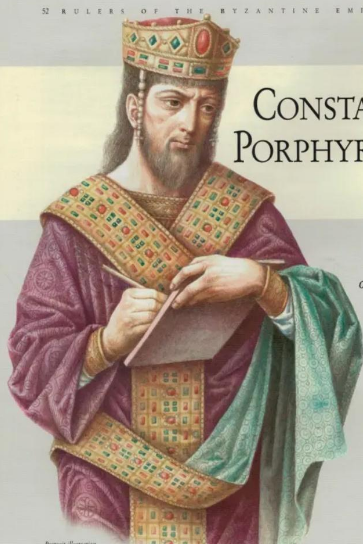

君士坦丁七世(905年9月2日—959年11月9日)作为拜占庭帝国马其顿王朝的第四位皇帝,在位期间(913—959年)的外交政策深刻反映了帝国在内外交困中的战略抉择。这位以学术成就闻名的“紫室者”,通过灵活的外交手段与军事威慑,为帝国在10世纪中叶的复兴奠定了基础。

一、保加利亚:从战争到妥协的务实外交

君士坦丁七世继位初期,拜占庭帝国正深陷与保加利亚的战争泥潭。其父利奥六世曾于896年被迫向保加利亚西蒙大帝支付年贡,但这一屈辱性条约在913年被亚历山大皇帝单方面取消,直接引发了西蒙的全面入侵。保加利亚军队横扫色雷斯、马其顿和阿尔巴尼亚,甚至兵临君士坦丁堡城下。面对强敌,君士坦丁七世的摄政集团(以大牧首尼古拉斯为核心)一度拒绝西蒙提出的联姻要求,导致917年安基阿卢斯战役的惨败。

然而,君士坦丁七世的外交策略很快转向务实。当西蒙于927年去世后,其子彼得继位,国力衰微。君士坦丁七世通过与塞尔维亚、克罗地亚结盟,对保加利亚形成战略包围,最终迫使彼得接受和谈。此次和约不仅承认了保加利亚的独立地位,还通过联姻(将罗曼努斯一世的孙女嫁给彼得)巩固了和平。这种“以夷制夷”的策略,既避免了直接军事冲突,又为帝国赢得了宝贵的喘息之机。

二、阿拉伯世界:军事威慑与文化渗透并举

面对东部阿拉伯势力的持续威胁,君士坦丁七世采取了“软硬兼施”的外交策略。军事上,他依赖将军尼基弗鲁斯·福卡斯等名将,在952年渡过幼发拉底河,958年占领叙利亚北部的哈德斯,逐步收复被阿拉伯人侵占300余年的失地。957年,拜占庭海军更以“希腊火”摧毁阿拉伯舰队,彻底扭转了东部战线的被动局面。

文化层面,君士坦丁七世通过外交手段扩大东正教影响力。958年,基辅罗斯女大公奥尔加访问君士坦丁堡,受洗并获赐基督教名“海伦娜”。君士坦丁七世亲自为其施洗,并派遣传教士前往基辅,推动罗斯人皈依东正教。这一举措不仅将基辅罗斯纳入拜占庭的文化圈,更为后来“第三罗马”理论的诞生埋下伏笔。

三、罗斯人:从敌对到联盟的转变

君士坦丁七世在位期间,罗斯人的威胁始终存在。911年,利奥六世曾试图联合罗斯人对抗保加利亚,但941年罗斯舰队却突然袭击君士坦丁堡。面对危机,君士坦丁七世迅速调整策略,一方面利用“希腊火”击退罗斯舰队,另一方面通过外交手段分化罗斯各部落。944年,罗斯人与拜占庭签订和约,承诺停止劫掠并接受基督教影响。

君士坦丁七世的外交智慧在957年奥尔加访问事件中达到顶峰。他通过盛大的接待仪式和宗教仪式,成功将奥尔加转化为东正教的“守护者”,并为其子斯维亚托斯拉夫铺平了与拜占庭的合作道路。这种“以教化敌”的策略,使罗斯人逐渐从拜占庭的敌人转变为盟友。

四、内部权力博弈中的外交平衡

君士坦丁七世的外交政策深受国内政治局势影响。920—945年,他与岳父罗曼努斯一世共治期间,实际权力被罗曼努斯家族掌控。为巩固地位,罗曼努斯一世通过联姻(将女儿海伦娜嫁给君士坦丁七世)和军事胜利(941年击败罗斯舰队)提升威望,同时对君士坦丁七世采取“边缘化”策略。然而,君士坦丁七世凭借“紫室者”的血统尊贵和学术声望,最终在945年发动政变,驱逐罗曼努斯家族,实现独裁。

独裁后的君士坦丁七世更注重通过外交手段巩固统治。他通过授予贵族头衔和土地,换取其对中央政策的支持;同时,利用教会势力平衡军事贵族的影响力。这种“以官僚制整合贵族”的策略,为后来的尼基弗鲁斯二世、约翰一世等名将的崛起创造了条件。

五、学术外交:以文化软实力塑造帝国形象

君士坦丁七世的外交政策中,文化输出占据重要地位。他亲自撰写《帝国行政论》《典仪论》等著作,系统总结拜占庭的外交策略、宫廷礼仪和行政制度,成为后世外交家的必读书目。例如,《帝国行政论》中详细记载了如何通过联姻、册封和贸易协定与周边国家建立联盟,这些原则被后来的巴西尔二世等皇帝沿用。

此外,君士坦丁七世还通过举办学术研讨会和宗教仪式,吸引外国使节和学者访问君士坦丁堡。957年奥尔加访问期间,君士坦丁七世安排她参观圣索菲亚大教堂、皇家图书馆等文化地标,并赠送《圣经》和东正教圣像。这种“文化外交”不仅提升了拜占庭的国际形象,更为帝国赢得了“文明灯塔”的美誉。