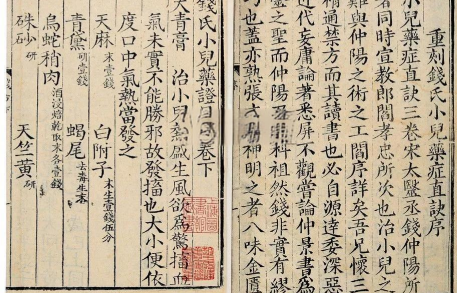

北宋医学家钱乙(1032—1113年)以儿科专长闻名于世,被后世尊称为“儿科之圣”“幼科之鼻祖”。他穷尽四十余年临床经验,于晚年由学生阎季忠整理编撰的《小儿药证直诀》,不仅是中国现存最早的儿科专著,更是世界医学史上第一部以原本形式保存的儿科经典。这部著作的诞生,标志着中医儿科从传统医学中独立成科,其学术价值与历史地位至今难以超越。

一、成书背景:填补千年儿科空白

在钱乙之前,中医儿科长期依附于成人医学体系。尽管《史记》记载扁鹊曾为小儿医,东汉《颅囟经》提及小儿脉法,但这些文献多已失传。现存最早的儿科记载散见于巢元方《诸病源候论》、孙思邈《千金方》等综合性医书,缺乏系统性理论。至宋初,托名师巫的《颅囟经》虽涉及小儿惊痫、疳痢等病症,但内容零散且掺杂巫术色彩。

钱乙早年随姑父吕氏学医,精研《黄帝内经》《伤寒论》《神农本草经》等经典,尤对《神农本草经》“辨正阙误”下足功夫。他结合临床实践,发现小儿生理病理与成人差异显著,遂以“五脏辨证”为核心,构建起独立的儿科理论框架。其学术思想集中体现于《小儿药证直诀》,该书比欧洲最早儿科专著《儿科小书》(1473年)早三百年,堪称人类医学史上的里程碑。

二、学术突破:五脏辨证与方剂创新

《小儿药证直诀》三卷本,上卷论脉证治法,中卷记医案23则,下卷载方剂120首。其核心贡献可概括为:

五脏辨证体系

钱乙首创“小儿五脏虚实辨证”法,提出“肝常有余,脾常不足,心常有余,肺常不足,肾常虚”的生理特点。例如,他通过观察面部色泽定位脏腑病变:“左腮为肝,右腮为肺,额上为心,鼻为脾,颏为肾”,并从眼内颜色判断热证类型:“赤者心热,淡红者心虚热,青者肝热”。这种将宏观望诊与微观辨证结合的方法,极大提升了儿科诊断精准度。

经典方剂化裁

钱乙善用古方而不拘泥,例如将张仲景《金匮要略》中的八味肾气丸去桂附,创制六味地黄丸(原名“地黄圆”),专治小儿肝肾阴虚。此方后经李东垣、朱丹溪等医家发挥,衍生出知柏地黄丸、杞菊地黄丸等系列方剂,成为滋阴学派的重要源头。书中其他名方如导赤散(治心热)、泻白散(治肺热)、异功散(治脾虚)等,至今仍是临床常用方剂。

儿科药物学奠基

钱乙对药物炮制与配伍颇有心得。例如,他创制豆蔻香连丸时,在古方香连丸基础上加豆蔻温涩止泻,体现“寒热并用、攻补兼施”的配伍智慧。书中还记载了灶心土(伏龙肝)治脾虚出血、使君子丸驱虫等特色疗法,拓展了儿科用药范围。

三、历史影响:从经典到临床的千年传承

《小儿药证直诀》的问世,彻底改变了中医儿科的发展轨迹:

学科独立与理论深化

明代楼全善在《医学纲目》中以脏腑为纲目归纳病类,清代吴鞠通《温病条辨》分设“幼科要旨”专章,均受钱乙五脏辨证思想启发。现代中医儿科教材仍将该书列为必读经典,其“脾虚则积滞”“心热则惊痫”等理论仍是临床核心思维。

国际医学史地位

该书原版现存于日本静嘉堂文库,被联合国教科文组织列为“世界记忆遗产”候选项目。英国李约瑟博士在《中国科学技术史》中评价:“钱乙的著作比西方同类文献早三个世纪,其系统性甚至超越同时代阿拉伯医学。”

临床应用与现代研究

六味地黄丸现已开发为中成药,年销售额超百亿元,用于治疗小儿发育迟缓、成人慢性肾病等多种疾病。2020年,中国中医科学院团队通过代谢组学研究证实,泻白散可通过调节肺泡巨噬细胞极化改善肺炎症状,为古方现代应用提供科学依据。