在明朝与蒙古长达两百余年的对峙中,“俺答封贡”作为一次具有里程碑意义的事件,常被置于历史评判的聚光灯下。有人将其视为明朝“屈辱求和”的象征,但深入剖析历史背景、事件过程与深远影响后,可清晰得出结论:俺答封贡是明朝以非军事手段化解边患的智慧之举,是维护国家利益、促进民族融合的理性选择,绝非耻辱。

一、历史背景:战争困局下的必然转向

自明太祖朱元璋驱逐北元、建立明朝以来,蒙汉双方在长城沿线持续冲突。至明世宗嘉靖年间,蒙古俺答汗率领的右翼蒙古部落频繁侵扰明境,史称“庚戌之变”,甚至兵临北京城下,京畿地区“肝脑涂地,父子夫妻不能相保”。与此同时,明朝为防御蒙古,耗费巨资修筑长城、屯驻重兵,军费开支占国家财政的六成以上,边疆百姓“膏腴之地弃而不耕,屯田荒芜”,经济濒临崩溃。

双方均陷入“以战养战”的恶性循环:蒙古因单一游牧经济无法自给,需掠夺中原物资;明朝则因军事对抗导致财政枯竭、民生凋敝。这种“华夷交困”的局面,迫使双方重新审视对抗策略。隆庆四年(1570年),俺答汗之孙把汉那吉因家庭争端降明,成为打破僵局的关键契机。明朝抓住这一偶然事件,通过谈判实现封贡互市,实为对历史规律的顺应,而非软弱妥协。

二、事件过程:理性博弈中的利益平衡

俺答封贡的达成,是明朝与蒙古基于现实利益的理性博弈:

明朝的诉求:通过封贡互市,以和平手段遏制蒙古侵扰,减少军费开支;铲除盘踞蒙古的汉奸势力(如赵全等),削弱蒙古内部组织力;恢复边疆经济,缓解财政压力。

蒙古的需求:俺答汗虽强盛,但内部因争夺汗位、资源分配等问题矛盾重重;游牧经济依赖中原物资,封贡互市可满足部落生存需求;封王称号能巩固俺答汗在蒙古的权威,减少内部争斗。

谈判的智慧:明朝以把汉那吉为筹码,迫使俺答汗交出赵全等汉奸;俺答汗则以“永不犯边”为条件,换取明朝封王与互市许可。双方通过“以夷制夷”策略,将个人恩怨转化为政治谈判,最终达成“隆庆和议”:明朝封俺答为“顺义王”,开放十一处互市口岸;蒙古承诺停止侵扰,接受明朝册封。

这一过程充分体现明朝对局势的精准把控:既未丧失主权(互市地点、贡品数量均由明朝规定),又通过经济手段将蒙古纳入朝贡体系,实现“以夷制夷”的战略目标。

三、深远影响:和平红利下的多赢局面

俺答封贡后,明蒙关系发生根本性转变:

边疆稳定:互市开通后,“戎马无南牧之儆,边氓无杀戮之残”,长城沿线“六十年来,塞上物阜民安,商贾辐辏,无异于中原”。明朝每年节省军费数百万两,得以集中精力进行张居正改革,推动“万历中兴”。

经济融合:蒙古通过互市获得粮食、铁器、布帛等必需品,中原则获得马匹、皮毛等资源。双方还通过“茶马互市”促进贸易往来,甚至催生了“板升”(汉人聚居区)等经济文化交流区域。

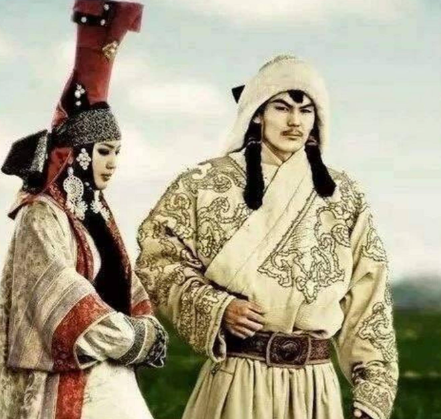

民族团结:俺答汗皈依藏传佛教黄教,禁止部落杀牲殉葬,推动蒙古社会文明化;明朝则通过互市传播中原文化,促进蒙汉民族融合。三娘子(俺答汗之妻)掌权期间,更以“为中国守边保塞”著称,被明朝封为“忠顺夫人”,成为民族团结的象征。

四、历史评判:耻辱论的误区与真相

将俺答封贡视为耻辱的观点,主要源于以下误解:

“和亲”与“封贡”的混淆:有人将封贡类比汉朝“和亲”,认为明朝通过联姻或纳贡换取和平是屈辱。然而,俺答封贡中明朝始终掌握主动权:互市地点、贡品数量、册封程序均由明朝规定,蒙古需严格遵守朝贡礼仪;明朝未牺牲核心利益(如领土、主权),仅以经济手段实现战略目标。

忽视历史背景:明朝在嘉靖年间已尝试军事打击,但“庚戌之变”等事件证明,单纯武力无法彻底解决边患。封贡互市是明朝在综合考量军事、经济、政治因素后的理性选择,是“以最小代价换取最大利益”的智慧。

对“朝贡体系”的误解:明朝的朝贡体系并非单纯的经济剥削,而是通过“厚往薄来”的赏赐政策,将周边国家纳入以中国为中心的国际秩序。俺答封贡中,明朝的封王、赏赐等行为,本质是维护边疆稳定的政治手段,与“屈辱”无关。