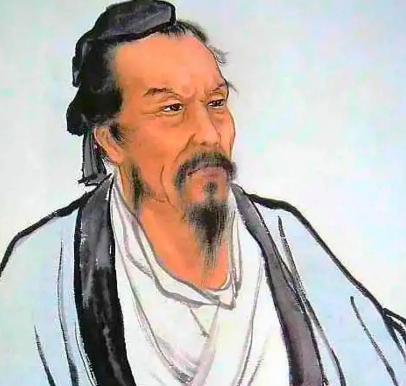

施耐庵,这位元末明初的文学巨匠,以一部《水浒传》在中国文学史上留下了浓墨重彩的一笔。作为中国四大名著之一的创作者,施耐庵不仅以其卓越的文学才华著称,更因其传奇的人生经历和深刻的社会洞察力,成为后世敬仰的文化名人。

早年经历与科举之路

施耐庵,原名施彦端,字肇瑞,号子安,别号耐庵,江苏兴化人(今属盐城大丰白驹镇)。他自幼聪明好学,元延祐元年(1314年)考中秀才,泰定元年(1324年)中举人,至顺二年(1331年)登进士。这一系列辉煌的科举成就,不仅彰显了他的才华横溢,更为他日后的仕途奠定了坚实的基础。然而,施耐庵的仕途并非一帆风顺。他曾任钱塘县尹,因替穷人辩冤纠枉而遭县官训斥,愤然辞官归里。这一经历,不仅体现了他正直不阿的性格,也预示了他未来将走上一条不同寻常的道路。

投身起义与隐居创作

至正十三年(1353年),施耐庵与兴化白驹场的盐民张士诚等人一起起义反元。他凭借自己的文韬武略,为张士诚献计献策,助力起义军从兴化一路打到苏州。然而,随着张士诚的居功自傲和独断专行,施耐庵逐渐意识到自己的理念与张士诚渐行渐远。最终,他愤然离开平江(今苏州),浪迹江湖,替人医病解难。这段经历,不仅让施耐庵深刻体验了民间疾苦,更为他日后创作《水浒传》积累了丰富的素材。

在隐居期间,施耐庵潜心研究创作,将民间流传的梁山起义军的故事进行搜集整理,最终写成了《水浒传》这部不朽的巨著。他一边讲学一边写书,将个人的生活体验与对社会现实的深刻洞察融入笔端,塑造了一个个性格鲜明、栩栩如生的英雄形象。这些英雄人物,或因官场腐败而被迫反抗,或因社会不公而奋起抗争,他们的故事,正是施耐庵对封建社会阶级矛盾与农民起义根源的深刻揭示。

《水浒传》的成就与影响

《水浒传》以北宋末年宋江起义为历史原型,通过梁山好汉聚义、抗争与招安等情节,展现了封建社会的阶级矛盾与农民起义的根源。全书刻画了林冲、鲁智深等众多性格鲜明的英雄形象,他们因官场腐败与压迫被迫反抗的经历,让读者深感同情与共鸣。施耐庵巧妙地将英雄人物置入真实的历史环境中,紧扣人物的身份、经历和遭遇来刻画人物的性格,使情节层层递进、引人入胜。

《水浒传》不仅在中国文学史上占有重要地位,更对后世产生了深远的影响。它以其独特的艺术魅力和深刻的思想内涵,成为中国白话小说的里程碑。金圣叹将其列为“六才子书”之一,鲁迅评价其“使白话文学取得文学正宗地位”。此外,《水浒传》还衍生出《金瓶梅》等续书,并被改编为评书、京剧《野猪林》等戏曲形式,民间更是形成了“少不读水浒”的阅读伦理观念。这部作品不仅在中国广为流传,更被翻译成多种语言传播至欧美及东亚国家,成为世界文学宝库中的瑰宝。

施耐庵的晚年与纪念

施耐庵在完成《水浒传》后,因躲避战乱而举家迁回兴化白驹场故居。然而,他的晚年并不平静。据民间传说,刘伯温奉皇帝之命寻访施耐庵时,发现了《水浒传》并带给了皇帝。朱元璋看过后认为“此倡乱之书也”,密令当地官吏逮捕施耐庵。施耐庵被关押一年多后被释放,但身体已经不行。最终,他在淮安养病期间不幸逝世,享年约74岁。