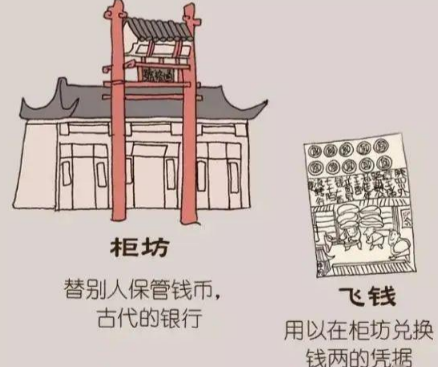

在隋唐时期的商业版图中,柜坊与飞钱如同两颗璀璨的明珠,以其开创性的金融功能,为古代中国商业的繁荣注入了强劲动力。这两项制度不仅是中国古代金融史的重要里程碑,更与现代金融体系中的银行、支票、汇票等工具存在深刻关联,成为理解古代经济智慧与现代金融逻辑的桥梁。

一、柜坊:古代银行的雏形与信用革命

柜坊诞生于唐代中叶的长安西市,其前身可追溯至邸店——一种兼具仓储与交易功能的商业场所。随着商品经济的蓬勃发展,邸店逐渐衍生出专营货币存放与借贷的业务,最终在唐玄宗开元初年(公元713年)形成独立机构,成为中国古代最早的银行雏形。

核心功能与现代映射

柜坊的核心业务包含三方面:

存款服务:商人可将铜钱、金银等贵金属存入柜坊,获取“凭帖”“书贴”等纸质凭证,凭此支取现金。这一模式与现代银行的活期存款高度相似,凭证则相当于“存折”的前身。

转账支付:柜坊支持跨地域资金划转。例如,长安商人需向洛阳合作伙伴付款时,无需携带大量铜钱,只需通过柜坊开具转账指令,即可完成资金转移。这种“异地支付”功能,与现代银行的电子转账系统异曲同工。

高利贷业务:柜坊还向急需资金的商人或农民提供抵押贷款,利息率高达40%以上,兼具银行与当铺的双重属性。这一业务虽饱受争议,却反映了古代金融对资本流动的灵活调控。

历史意义

柜坊的出现,标志着中国古代从“实物货币”向“信用货币”的过渡。它通过集中保管资金、降低交易风险,极大提升了商业效率。据记载,长安西市的波斯邸钱柜曾存有巨额资金,成为中外商人贸易结算的中心。柜坊的繁荣,不仅推动了长安成为世界级经济中心,更比欧洲地中海沿岸的金融机构早出现六七百年,彰显了中国古代金融的领先地位。

二、飞钱:古代汇票的诞生与交易成本革命

飞钱始于唐宪宗时期(公元9世纪初),是中国历史上最早的汇兑制度。其名称源于“钱无翅而飞”的意象——商人无需携带现金,仅凭一张纸券即可在异地兑换钱款,实现了货币的“虚拟流通”。

运作机制与现代映射

飞钱的流程分为三步:

资金存入:商人在京城(如长安)将铜钱交给某道进奏院(地方驻京办事处)、军府或富户,换取标明金额的“文券”。

凭证运输:商人携带文券轻装出行,避免携带重金的风险与运输税。

异地兑付:抵达目的地后,商人凭文券从指定机构领取等额现金,完成交易。

这一模式与现代银行的“汇票”功能完全一致,文券则相当于“支票”或“银行本票”。据《中国金融新闻网》记载,飞钱的出现使商人长途贸易的交易成本降低30%以上,成为唐代商业扩张的关键推动力。

历史突破

飞钱的创新在于突破了“货币必须物理转移”的传统认知,通过信用凭证实现了资金的跨时空调配。这一制度不仅为宋代“交子”(世界最早纸币)的诞生奠定了基础,更被学者视为中国“钞法”的萌芽。正如《商论》所言:“飞钱使货币流通方式简便易行,商旅不用长途行进携带大量铜钱,也不用再交运输税钱,降低了交易成本。”

三、柜坊与飞钱:古代金融智慧的现代启示

柜坊与飞钱的共生,构建了唐代“存款-支付-汇兑”的完整金融体系,其设计逻辑与现代金融高度契合:

信用中介功能:柜坊通过保管资金、开具凭证,建立了商人之间的信任机制;飞钱则通过文券的流通,将信用扩展至跨地域交易。

风险控制意识:柜坊的抵押贷款业务与飞钱的凭证兑付机制,均体现了对资金安全的重视,与现代金融的风险管理理念一脉相承。

效率优先原则:两项制度均以减少现金流动、降低交易成本为目标,反映了古代商人对经济效率的极致追求。